Algérie, langue, arabe, français – Langue Algérienne. De l’acquiescement au chuchotement maternel

«Si la violence est la cause des situations sociales et politiques, quelle est donc la cause de la violence ?». F. Anti-Duhring

«Nous sommes nés pour agir». Montaigne

«L’altérité, c’est le sexe». Gérard Pommier

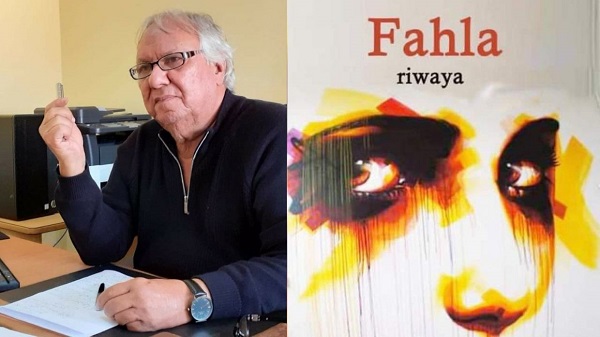

Refuser de reconnaître l’Algérien comme une langue, fait apparaître continuellement la complexité du symptôme de la crise multidimensionnelle qui sévit en Algérie. Le Sociologue Rabah Sebâa, lors de la présentation de son roman «Fahla», rédigé en Algérien, permettra de dire qu’il n’y aura altérité que dans le prolongement de la langue maternelle. De fait, la subjectivité, c’est la mise en évidence de la sexualité qui implique «un défaut irréparable» que l’acte organique ne peut pas réparer, cette lecture clinique démontre les limites de la sexologie comme science prédicative. Pour rester dans l’ambiance de l’algérianité dans un milieu contraint décrite par le sociologue Rabah Sebaa, j’essaierai, à travers cette modeste contribution, de mettre des mots sur des maux quant à l’asservissement de l’imaginaire, formalisé par «l’ignorance sacrée».

La question du fanatisme dres-se un tableau d’une abondante littérature de répression. Cet aspect mortifère démontre la pathologie sociopolitique qui lui est consubstantielle. Pour comprendre les réalités sociales intrinsèques liées à la radicalité du religieux, il serait judicieux de décrypter les métastases de cette culture de l’homogène qui favorise, depuis l’indépendance, «la clôture sociale» et identitaire. Celle-ci entraîne journellement un «imaginaire leurrant», entravant toute forme d’autonomie. Dans ce sens, il faudrait voir que la notion du «je» contre la domination du nous et par conséquent, la suprématie de la langue de dieu, reste prégnante dans l’imaginaire social; pour paraphraser Freud «le «je» parcelle d’autonomie et d’originalité». Cette homogénéité sociale favorise la négation de tout conflit malgré un système sociopolitique arrivant à bout de souffle; l’habillage de la structure sociale demeure ankylosé par les modes communautaires qui reposent sur la prédominance des liens de dépendance qui forment un surmoi collectif continuellement aux aguets, pour reprendre le sociologue Nair.

Contrairement au mode «sociétaire» basé sur l’autonomie, le conflit en un mot, ce que le sociologue Max Weber appelait «processus de «dissociation». Marx dans Grundisse faisait référence à la société en mettant en relief la distinction entre communauté naturelle et communauté réelle; il décrit cette forme d’immaturité qui empêche l’individu de couper le cordon ombilical qui le lie à son environnement. Citons à titre d’exemple la cérémonie du mariage qui désubjective le couple. Cet aspect démontre l’influence «du grégarisme» entre les tribaux «non individualisés ».Voire l’article publié dans la page acte psy, «les dérives de l’autorité parentale». L’homogénéisation forcée consolidée par la dictature «du même» pour reprendre Ricoeur, ne peut qu’exacerber la crise multiforme que subit le pays «crise identitaire, incommunicabilité, violence physique symbolique, crise sexuelle etc…).

Ceci dit, fabriquer «un véritable malaise dans l’identification» où l’imaginaire «populiste» constitue «une membrane protectrice» ; cette forme de socialisation aux abois amorce continuellement l’enchevêtrement du politique, du religieux et de l’économique. Il faudrait dire que l’imaginaire «vecteur de réel processus de sublimation» fondé sur les questionnements infinis en vue de se débarrasser de l’identité héritée, voire l’analyse judicieuse d’Amin Malouf dans les identités meurtrière qui décrit avec justesse les impositions identitaires qui deviennent aliénantes; il démontre que la prise en compte de l’individualité demeure encore méconnue pour ne pas dire inconnue comme le disait le sociologue Kadour Zouili. Il faudrait affirmer sans emphase que l’émergence du sujet a encore du mal à se frayer un chemin puisque même la petite frange progressiste se complait avec aisance dans cette «modernité liquide» ZBauman et reproduit «la facho technique» pour reprendre Pasolini. Il faudrait dire que cette logique qui guide les esprits, n’est pas seul en face au fanatisme du marché qui se base sur la dictature de l’actionnariat.

Prenons comme exemple la communication informatique qui met en valeur «la prééminence de la raison connectique» comme le disait Soriano, elle est soumise aux exigences de «l’omniprésente rationalisation économique». Sur cette lignée, le psychanalyste Roland Gori passe au crible cette médiocratie qui veut «masquer tout autant sa haine de la théorie et de la pensée critique, ce qui ne peut que montrer le désaveu de leur corruption subjective», cet aspect déliquescent favorise indubitablement «un individualisme désocialisant». Dans ce climat «intellecticide», l’urgence et l’immédiateté quand ce n’est pas l’émotionnel/sensationnel dominent le champ médiatique des pays occidentaux. Dans notre pays, un des principaux enjeux réside donc dans la remise en cause de ces tendances lourdes aggravées par une censure encore plus pesante ainsi que par l’autocensure qui en découle. Devant un système politique moribond mais dont l’agonie soit dit au passage s’éternise et prend des allures chaotiques, en cas de perpétuation, risque de devenir cataclysmique; la prise en compte du concept de liberté est fétichisée voire gadgétisée pour reprendre Antonio Gramsci «la crise, c’est quand le vieux meurt et que le neuf hésite à naître».

Par le biais de cet esprit pendulaire entre logique de perpétuation et mouvement de transformation radicale, on définit l’imaginaire comme «puissance d’instituer». Le psychanalyste Castoriadis avait centré sa réflexion sur les conditions de libération de puissance en vue de créer de nouvelles significations censées libérer les individus des significations instituées». De ce fait, jouissant parfois d’une «identité virtuelle», le lien social va plutôt «refouler» que rompre avec les identités passées en essayant de débiter les principes canoniques du communisme; le cas de la gauche en Algérie voire l’article publié,Gauche en Algérie : coquille vide, journal Carrefour d’Algérie. Par cette homogénéisation qui bat en brèche l’«hétérogénisation», le peuple devra se dissoudre dans la «mêmete» «faisant de l’autre une «méta catégorie de l’altérité». Dans ce sens, un sociologue, en utilisant une métaphore, dira que la société civile est encore dans ses langes». La communication sociale en Algérie marquée par une violence symbolique. Il va sans dire que le paysage sociopolitique est confronté à une pluralité de fléaux qui n’est pas sans incidence sur la vie psychique du citoyen. Cette atomisation du corps social démontre journellement que la question du dialogue social, demeure semblable à un périple semé d’embûches à cause du musellement de subjectivité qui fait le lit de «la désémancipation sociale» pour reprendre Tozel. Alors comment peut-on mettre en relief l’émergence du sujet dans un système où tout est «enchevêtré politique/religieux ?

Devant cette perception ankylosée par la «clôture identitaire» comme disait Enriquez, la parole libre se confronte au bégaiement de la pensée qui jette le sujet dans les ornières du fanatisme. En d’autres termes, comment favoriser l’autonomie du sujet face au joug de la tyrannie de la violence symbolique où «penser veut dire adhérer» comme le souligne Pierre Legendre. Cette mortification sociale favorise l’incommunicabilité qui fait «parler le sujet plutôt qu’il ne parle». Cette ‘’vacuité des sens favorisera l’effritement des solidarités et par voie de conséquence, la déliquescence «des contre-pouvoirs». Pour préciser davantage notre propos, nous affirmerons que pour pouvoir sortir des sentiers battus, ‘’ des mécanismes de désubjectivision multiformes, il serait à notre sens judicieux de réhabiliter les forces agissantes du sujet pour mettre en valeur la quintessence de l’esprit critique et l’émancipation sociale comme catégorie structurante du cercle vertueux démocratique. Cette «régénération démocratique», couplée avec la notion du «je» comme «étant une parcelle d’autonomie et d’originalité» comme disait Freud va sans coup férir amorcer l’émergence de l’interaction sociale «créatrice de sens».

Dans ce sens, le champ social devra mettre en valeur la dimension citoyenne qui aura pour but d’esquisser une ‘’éthique humanisante’’. Comme le dit Gorz: «Cette réalité révèle le poids de contradiction de l’autonomie au sein de l’hétéronomie», cette hypothèse devra questionner «la conjonction singularité altérité» dans ce milieu. Dans ce sens comme le disait le sociologue Alain Touraine, «la subjectivation étant la pénétration du sujet dans l’individu et donc la transformation partielle de l’individu en sujet». A titre d’exemple, le cas de la langue algérienne qui demeure tabou. Cette socialité anomique ne cesse de porter les stigmates d’une pensée qui s’enlise dans les ornières du dogmatisme le plus servile ; de ce fait, le musellement de subjectivité et son corollaire le monolithisme de la langue et de l’identité n’a fait que renforcer l’asservissement d’un imaginaire leurrant qui obéit aux injonctions d’une pathologie sociale occupant le paysage algérien.

Avant d’aborder la structure langagière qui favorise en soi une politique de «glottopocide», il serait judicieux de mesurer l’impact du manque de communication qui par sa violence symbolique a perverti le projet pédagogique qui reste au demeurant à la solde de certains réactionnaires dogmatiques inféodés à la tyrannie de l’ordre religieux, refusant d’admettre le brassage culturel de l’Algérie. L’arabisation subit de plein fouet un assèchement conceptuel provoqué par l’idéologisation qui l’uniformise voire la cléricalise. Cette présentation succincte de la réalité sociale ankylosée par la castration des sens démontre amplement que la pratique hégémonique du rejet de l’altérité favorise en soi une réalité conflictuelle du tissu social dans sa globalité. Il va sans dire qu’elle ne cesse de démontrer le caractère artificiel de l’homogénéité de la langue qui produit sans coup férir des effets pervers quant à son instrumentalisation. Pour paraphraser le linguiste Abdou Limam: «…La science est l’œuvre des hommes et non pas des langues, les langues ne font que consigner pour l’éternité ce que les hommes découvrent et formalisent…».

Le contexte dominé par l’instrumentalisation de la langue basée sur une rationalité hégémonique relève d’une organisation qualifiée de «panoptique» et ne fait que confirmer la logique instrumentale de la langue dans laquelle le projet éducatif évolue. En effet c’est dans un contexte de paupérisation croissante et de crise d’identité profonde, comme le souligne Camaillri «une identité imposée est une identité aliénée, que le champ social de plus en plus embrigadé subira les conflits autour du sens à donner au dialogue social qui demeure continuellement à l’état embryonnaire». Ce refus de rompre avec cette pratique hégémonique agonisante mais très présente, peut s’expliquer à notre sens par le déficit de légitimité du pouvoir en place. Cette démarche rampante qui met en relief l’incommunicabilité, est continuellement ponctuée par l’exacerbation des tensions sociales dans le processus éducatif.

En effet nous assistons à la dé-gradation manifeste de l’ensei-gnement, tous paliers confondus et «à l’apparition d’analphabètes trilingues» comme le souligne le linguiste Dourarii. Autrement dit, le processus d’intégration des différentes catégories sociales par le musellement de la subjectivité et l’instrumentalisation de la langue arabe a en permanence le rôle d’amortisseur de luttes sociales en voulant «congeler» les contradictions sociales. Ce refus de changement de logique totalitaire peut alors s’expliquer par la fossilisation des représentations qui se conjuguent par deux pulsions de mort qui poussent à la séparation et à la décomposition. Dans ce cas de figure, la rencontre des systèmes de valeurs fondamentalement différents est en permanence la base d’une «dynamique pathologique» entre ce qu’on peut nommer innovateurs et conservateurs. Pour éviter une interprétation réductrice, nous préciserons que la réalité sociale est bien plus complexe et qu’il ne s’agit nullement pour nous de la cloitrer dans l’imaginaire qui prévaut le fanatisme ; à cet égard le psychanalyste Amin Hadj Mouri, dans son article,dit «des frères aux fils ou la périlleuse infatuation…».

«Je dirai prétendre être algérien c’est accepter d’être pas tout. Ainsi la proposition qui consiste à dire que je suis arabe et musulman est tout aussi fausse que celle qui prétend que je ne suis ni arabe ni musulman parce qu’algérien, selon l’analyse du psychanalyste, cette logique s’appuie sur la faille qui caractérise la structure subjective tant qu’elle est déterminée par le langage ,agent de la division du sujet et partant du nouage des registres réels , symboliques et imaginaires .Selon lui , ce nouage constitue aussi bien la structure du sujet que le lien social à travers les discours qui ont cours dans une société. Il posera la question suivante , A cause de quelques éléments qui caractérisent le discours et le lien social dominants, le discours des intégristes a-t-il pu advenir , et surtout être adopté par un grand nombre d’algérien».

Cette réalité dominée par une «socialité anomique» produit une culture de société «entrouverte, fortes pesanteurs de valeurs anciennes et difficultés d’appropriation de nouvelles seront à l’origine du renforcement du repli identitaire qui s’inscriront dans le rejet de l’altérité. La présentation d’une expérience de changement dans la valorisation de la darija (dialecte algérien) nécessite d’explorer le terrain de la subjectivité qui demeure méconnu face à la tyrannie de l’ordre religieux qui désarticule la subjectivité du sujet «aôudoubillah min quawlat ana»( je proscris au nom de dieu le «je») ;ceci montre «une forme linguistique qui s’oppose au développement», Marcuse Comme le remarque le linguiste Claude Hagege «contrairement à ce que racontent les religions, les langues était déjà distinctes quand elles sont apparues et rien ne permet d’affirmer que les langues d’aujourd’hui sont issues d’une seule et même langue d’origine. En d’autres termes , comment déterminer le statut de la langue dans cet espace national ?Les impératifs de la structure langagière devront à notre sens subir un traitement de choc pour se débarrasser des entorses du monolithisme ambiant qui délite l’apprentissage des langues .Les nouvelles exigences de la société passeront nécessairement par la rupture du cercle vicieux de l’instrumentalisation de la langue arabe ; la mise en place de la «daridja» dans le cursus scolaire en phase de négociation ne doit pas rester un vœux pieux mais devrait revêtir l’autonomie chez l’apprenant.

Atteindre cet objectif ne peut évidemment se concevoir sans le développement d’une puissante capacité de conceptualisation à partir d’analyses socio-linguistiques concrètes sur la question de la langue maternelle. Steven Pinker dans ses travaux de linguiste disait que les langues naissent et se reproduisent par le simple fait qu’elles sont natives. Il ajoutera que c’est parce que les enfants accèdent au langage articulé en réinventant la langue immédiatement disponible que cette dernière est maintenue en vie. La mise en avant de la langue native ne vient pas du néant en ayant un passé très riche. Abdou Limam dans son livre «le Maghrebidarija»nous apprend que notre langue mère était «le punique» langue de la grande Carthage. Ce chercheur stigmatise les réactionnaires qui voient dans la darija une pure création du colonialisme , et il ajoutera que ceux qui prônent de telles âneries se refusent à admettre l’ histoire de ce pays. Ils rejettent l’idée que le Maghrébi a été une langue de littérature et de diplomatie depuis le IX au moins . Pour lui l’Afrique du Nord a porté deux langues natives et maternelles depuis au moins deux mille ans : l’ancêtre du berbère et l’ancêtre du maghrébi.

Pour ainsi dire l’action libératrice du sujet doit impliquer la remise en question «de la conscience fausse» véhiculée par la pensée unique en essayant de ‘’conjuguer’’ savoir de production et savoir de réflexion’’ comme le disait Habermas. Le bâillonnement de la liberté individuelle qui plonge le lien social dans «le mi citoyen mi sujet reflète l’inexistence de la société civile. En se focalisant sur la pernicieuse question identitaire , le champs socio politique ouvre la voie à la radicalisation, citons à titre d’exemple la multiplication des espaces réservés à la prière sur les lieux de travail ou l’appel à la prière qui se fait cinq fois par jour à la télévision algérienne quitte à interrompre le programme .Afin de situer le débat, nous reproduisons ci-dessus une partie de l’article du sociologue intitulé «la littérature d’expression Algérienne une redécouverte de soi». C’est le dessein, pour ne pas dire la mission politico-sémantique de ces notions patoisantes et affreusement mutilantes.

Alors que les langues reconnues politiquement sont, immanquablement, affublées du statut de conjoint du pouvoir. L’algérien ne l’est pas. Mais n’est pas un dialecte non plus. Il n’est pas un patois, n’est pas un jargon, encore moins une quelconque sous-langue. Le confiner dans cette étroitesse, c’est reprendre l’argument fallacieux des promoteurs de l’arabisation pressée, qui avaient reconduit, par paresse de l’esprit. Cela dit pour bien visualiser la découverte de soi , il conviendrait de repriser la notion de civilisation pour dire que cette dernière provient de ce que les êtres parlants ne sont pas programmés une fois pour toutes comme les animaux et les végétaux, ils sont confrontés jusqu’ à leur mort au “manque à être”. Et la façon dont ils tiennent compte de ce dernier les fait soit évoluer, soit régresser. Lorsqu’une culture dénie et dément le manque à être, elle conduit à terme à la barbarie. De fait pour reprendre l’enseignement Lacanien je dirai Parler c’est accepter la négation de l’être : la perte définitive de l’être (ou de toute essence ou origine établie et préétablie) est “troumatisante”.

Cette opération n’est possible que si la fonction paternelle est mise en jeu grâce à la mère. Les autismes montrent que l’incorporation du langage n’est possible que si le mot (symbolique) tue la chose et la représente, lui donne son existence (abstraction). Cette opération intellectuelle et symbolique est corrélative de la fonction paternelle: le Père est mort et c’est sa mort qui lui permet d’être toujours présent sous la forme d’un interdit qui dépasse tous les interdits sociaux. Cette négation anime un processus qui permet au langage, matérialisé par la langue maternelle, de libérer le corps de son seul déterminisme biologique. Comme le souligne le psychanalyste Amin Hadj mouri , «C’est ce processus qui est mis en défaut dans les autismes infantiles. la négation (pas d’être ni d’essence) installe l’aliénation symbolique: le trou ou le défaut, ou le manque ou la béance, renvoie à une altérité interne, un Autre (le sujet) qui cohabite avec le moi (l’individu). Enfin, en arrêtant un balayage qui mérite un long développement, je dirai que le renforcement de «lalangue «devra être cette dimension créatrice chez le sujet parlant.

Adnan M.

Le Carrefour d’Algérie, 11/11/2021

#Algérie #Langue