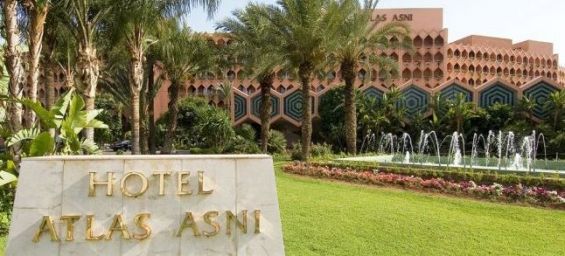

Maroc: La main de la DST dans l’Attentat de Marrakech de 1994 – Algérie, services secrets, Hôtel Asni,

Le 24 août 1994, un attentat terroriste ébranle la capitale du tourisme marocain. Deux espagnols sont tués et une française a été blessée dans une fusillade à l’intérieur du palace Atlas Asni de Marrakech, dans le somptueux quartier Gueliz, dont les cossus appartements et hôtels 5 étoiles abritent une faune de riches touristes français, espagnols, allemands et britanniques. Les auteurs de l’attentat sont, 24 heures après le forfait, vite identifiés. Il s’agit des services de renseignements algériens. L’événement, d’importance, va alors exacerber, de nouveau, les relations politiques entre les deux pays.

Pour compliquer encore plus cette situation, à Oujda, la capitale de l’Oriental marocain, les milliers d’algériens qui y transitaient quotidiennement étaient accueillis au début des années 1990 par des sarcasmes dans les souks de la médina : « Les singes sont arrivés ».

Durant les années 1990, les touristes algériens, dans leur majorité, de retour au pays, n’oubliaient pas de faire des emplettes au marché des fruits de la médina, avec une prédilection pour la banane, alors indisponible en Algérie durant les années 1980, à l’époque du « PAP » (plan anti pénuries) instauré par le gouvernement algérien, au plus fort de la crise économique induite par la crise pétrolière.

Suffisant pour les autorités algériennes, déjà en butte à une sauvage vague terroriste qui menaçait la sécurité et la stabilité du pays, de rétablir en appliquant le principe de la réciprocité le visa pour les ressortissants marocains et, en plus, ferment les frontières terrestres avec le Maroc.

Une réponse immédiate en fait de l’Algérie à la suite de l’annonce par les autorités marocaines du rétablissement du visa pour les ressortissants algériens dans les premiers jours ayant subi l’attentat de Marrakech.

Des terroristes aiguillés par les services marocains

Hassan II, sans doute monté et mal renseigné par son ministre de l’Intérieur et ses services de renseignements, avait franchi « le rubicond » en réintroduisant le visa aux ressortissants Algériens.

En réalité, et selon les services de sécurité algériens, cet attentat a été organisé par les marocains, qui ont manipulé des éléments de la « chabiba islamya » (jeunesse islamique), une organisation islamiste marocaine prônant la violence pour faire tomber la monarchie. Son fondateur, Abdelkrim El Moutii, vit à Londres depuis les années 1970.

A la fin des années 2010, trop vieux et fatigué, il a opéré une révision totale de ses positions et cherche à se rapprocher du roi et ses conseillers, dont Fouad Ali El Himma pour une improbable réhabilitation.

Le leader de la « chabiba islamya » avait prôné au départ la «lutte armée » pour instaurer un « Etat islamique » au Maroc et un rapprochement avec la Libye de Kadhafi et l’Iran de Khomeini. En 1971, une année avant la tentative d’assassinat de Hassan II dans son avion personnel par des officiers de son armée, dont le général Oufkir, il avait écrit que le Maroc vit sous un état despotique, un concept qu’il a préféré à celui de « tahakom » (le désir du pouvoir), dont il a affublé, en 2016 les dirigeants du PJD (parti justice et développement), et le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane.

Le procès des “auteurs” de l’attentat

C’est en janvier 1995 qu’a eu lieu dans l’ancienne capitale du royaume le procès des exécuteurs de l’opération terroriste de Marrakech en août 1994, qui a été imputée aux services de renseignements algériens, et donc à l’Algérie par les autorités marocaines. Dans le box des accusés, sept français d’origine algérienne et marocaine, habitant la cité des 4000 de la Courneuve, dans la banlieue parisienne, où Juifs et Maghrébins cohabitent.

Au palais de justice de Fès, il y avait Stéphane Aït Idir (22 ans), Rédouane Hamadi (23 ans), Kamel Benachka (26 ans), Abdesslam Guerrouaz (25 ans), Moustafa Meziane (36 ans), Abderrahmane Boujedli (24 ans), et Hamel Merzoug (28 ans). Tous des beurs, et ils risquaient la peine de mort.

Mais, les plus visés, ce sont Stéphane Aït Idir, d’origine algérienne, et Redouane Hamadi, d’origine marocaine, et c’est sur eux que les regards sont braqués : ils auraient, le 24 août 1994, tué les deux touristes espagnols, et blessé une française, après avoir dérobé la caisse de l’hôtel Atlas Asni, au quartier Gueliz, de la ville ocre.

Radicalisés dans leur cité de banlieue, ils avaient fait leur apprentissage en Afghanistan, puis en Bosnie. Cependant, avant d’accuser les services de sécurité algériens d’en être les commanditaires, les marocains avaient au début privilégié la piste d’une affaire de « droit commun ».

Le 24 août 1994, Aït Idir, Rédouane Hamadi et Taref Falha, un inculpé arrêté alors en Allemagne, après avoir mystérieusement échappé aux polices marocaine et française, pénètrent ce jour-là cagoulés vers 10h20 dans l’hôtel Atlas Asni, tirent des coups de feu en l’air, s’emparent de la caisse et mitraillent un groupe de touristes présents dans le hall avant de prendre la fuite. Bilan: deux morts, une blessée.

L’enquête des services de sécurité marocains, un moment orientée vers un fait de « droit commun », va vite pointer vers la piste terroriste, et, surtout, impliquer les services de sécurité algériens.

Et ce n’est que le 16 septembre, presque un mois après les faits, que le ministre de l’Intérieur marocain, Driss Basri, annonce que les inculpés ne sont plus des droits communs mais « des agents téléguidés de l’étranger », et un communiqué de ses services met formellement en cause les services secrets algériens, auxquels appartiendraient deux des commanditaires, « Rachid » et « Saïd », qui se seraient évanouis dans la nature.

Et, bien entendu, la presse marocaine saute sur l’occasion et justifie l’expulsion, souvent dans des conditions humiliantes, de milliers de touristes Algériens, certains sortis de leur hôtel avec leurs familles, et le rétablissement du visa aux ressortissants d’Algérie.

A Paris, par contre, on ne croit pas tellement à cette thèse. Charles Pasqua, alors ministre de l’Intérieur, et le juge antiterroriste Jean Louis Bruguière, rient alors sous cape.

En fait, les services de sécurité marocains, dont la DST devenue DGST, connue pour ses interrogatoires « musclés » notamment à Temara, dans la banlieue de Rabat, obligent certains inculpés à mettre en cause les services de sécurité Algériens. Le juge marocain chargé de l’affaire, Bougataya, a lui aussi privilégié cette piste pendant toute une partie de l’instruction, sous les suggestions du ministère de l’Intérieur, alors dirigé par Driss Basri.

Ce n’est que plusieurs années après l’incident que les autorités marocaines ont abandonné leurs charges contre l’Algérie, même si l’accusation parle d’ « action commanditée de l’étranger », la justice marocaine affirmant quant à elle que les inculpés appartenaient à un véritable réseau islamiste.

Un attentat à plusieurs ramifications

Pourtant, les dommages collatéraux de cette cabale contre l’Algérie sont toujours là, bien après les tristes événements, comme des barrières infranchissables à une chimérique réconciliation, dans les conditions politiques actuelles. Peut-être cela sera-t-il oublié, cautérisé dans un proche avenir où les intérêts de la région primeront enfin sur toute autre considération territoriale du côté de Rabat?

Cependant, l’affaire de l’attentat , dans le fond, à d’autres ramifications. Beaucoup plus discourtoises contre l’Algérie. L’opération, bien sûr, avait pour but de discréditer et isoler d’avantage une Algérie des années 1990, en butte à une vague terroriste dévastatrice, et, surtout, pratiquement marginalisée, « sans le sou » et en cessation de paiement. Ce qui a obligé l’Algérie, un pays pétrolier, à négocier un humiliant accord d’ajustement structurel (PAS) avec le FMI, en 1994.

Pour Hassan II, qui connaît le fonctionnement des institutions algériennes mieux que beaucoup de politiques algériens, il s’agit surtout d’isoler davantage son voisin de l’est, de le mettre au banc de la communauté internationale en l’accusant de vouloir exporter le terrorisme, notamment au Maroc, et, par conséquent, à l’international ; en Europe.

La prise d’otage à Alger le 24 décembre 1994 du vol d’Air France « AF 8969 », et l’attentat du RER à Paris en juillet 1995 ont ainsi donné une certaine consistance aux thèses marocaines. Celles d’un pays paisible et en paix avec le reste du monde, vivant à côté d’un voisin surarmé, belliqueux et où s’entretuent terroristes et militaires dans une guerre civile qui menace la stabilité de son voisinage immédiat ; le Maroc bien sûr, devenu une franchise touristique de tous les grands tours opérateurs de la planète.

Et puis, quel coup médiatique en direction des pays hésitants à soutenir la « marocanité » du Sahara Occidental, ou ceux, comme la France, effrayés par la perspective que le Maroc ne bascule vers le terrorisme. Cela arrivera en fait en mai 2003, avec des attentats-kamikazes effroyables contre des étrangers à Casablanca.

Dans l’attentat, le Maroc avait officiellement affirmé que c’est «un groupe de franco-algériens, qui en a été l’auteur, ajoutant que d’autres groupes terroristes téléguidés par les services algériens préparaient des attentats à Fès, Tanger, Casablanca…’’

Nous sommes en août 1994, l’Algérie est pratiquement tombée entre les fourches caudines du FMI, et contrainte de négocier les termes socialement et politiquement douloureux, auprès du Club de Paris, du rééchelonnement de sa dette extérieure publique, qui approchait les 26 milliards de dollars. Il y avait également la dette privée, détenue par un panel de pays au sein du Club de Londres, et qu’il fallait également négocier, au moment où les cours de pétrole rasaient les 10 dollars/baril.

C’est dans ces circonstances irréelles, dramatiques pour les Algériens, avec un terrorisme sauvage et destructeur, le sabotage des infrastructures industrielles et des équipements publics, que l’Algérie, devenue soudain un pays pestiféré et non fréquentable, que Hassan II avait programmé et planifié le scénario de l’attentat terroriste.

Pareille fourberie n’a pas beaucoup d’égales dans l’Histoire moderne de l’Humanité.

Les actions de Khaled Nezzar

En réalité, les deux touristes espagnols assassinés à l’hôtel Atlas Asni avaient été abattus avec les armes récupérées au Maroc sur un groupe terroriste algérien, arrêté sur la base de renseignements fournis par les services de sécurité algériens à leurs homologues marocains .

Cela se passe au printemps 1993, raconte Khaled Nezzar, l’ex-ministre algérien de la défense dans le deuxième tome de ses mémoires. Abdelhak Layada, fondateur et chef du Groupe islamique armé (GIA), se rend au Maroc sous une fausse identité pour acheter des armes.

Il est cependant pisté par les services de renseignements algériens, qui le localisent à Oujda, près de la frontière algéro-marocaine.

Alors ministre de la défense, Khaled Nezzar décide de contacter directement, comme il l’affirme dans ses mémoires, le ministre de l’Intérieur marocain, Driss Basri, et discute avec lui de la situation sécuritaire, sans mentionner le cas du terroriste Abdelhak Layada.

Le général Smaïn Lamari, alors N.2 des services de renseignements algériens, se rend de son côté au Maroc pour informer les services de sécurité locaux de la présence sur leur sol de Layada, qui a à son actif plusieurs attentats terroristes, et leur demander qu’ils le livrent à l’Algérie.

A Rabat, on tempère, et puis Hassan II, informé par son ‘’vizir’’, veut rencontrer d’abord Khaled Nezzar, avant la remise de Layada aux services de sécurité algériens.

La rencontre, organisée au palais royal (celui où vivait le jeune monarque M6) de Salé, près du petit aéroport international de Rabat et du centre d’études nucléaires de la ‘’Maamora’’, dure deux heures. Et, durant les discussions, qui portent sur les modalités de remise à l’Algérie du chef du GIA, le roi du Maroc croit informer Khaled Nezzar en lui disant : « Vous vous rendez compte, nous avons récupéré des stocks d’armes » !

Pour Khaled Nezzar, cela est évident qu’Hassan II n’a pas été informé par ses services de sécurité de la provenance de ces armes, et surtout comment elles avaient été saisies.

En fait, explique l’ex-ministre Algérien de la défense, l’emplacement des stocks d’armes a été révélé aux Marocains par Smaïn Lamari, lors de son séjour au Maroc. Ayant infiltré un réseau de soutien au GIA, les services de sécurité algériens avaient noté les numéros de ces armes pour faciliter leur traçabilité.

Le 29 septembre 1993, Abdelhak Layada est officiellement extradé vers l’Algérie, où il sera jugé et condamné à mort. Mais, à la stupéfaction générale, il sera ensuite libéré.

Khaled Nezzar affirme que c’est l’une des armes récupérées par les services de sécurité marocains sur le groupe terroriste de Layada qui a été utilisée dans l’attentat qui secouera, en août 1994, le somptueux palace Atlas Asni de Marrakech. « La preuve que cet attentat a été monté par les services marocains », écrit-il dans son ouvrage.

Hassan II va se servir de cet événement sanglant pour monter une véritable cabale internationale contre l’Algérie. Or, le sous sol de ce palace de Marrakech, de l’autre côté du quartier de Guéliz, passage obligé pour les touristes européens avec ses boutiques, ses restaurants et ses enseignes de grandes franchises de l’habillement haut de gamme pour femmes, avait été utilisé par les organisateurs de la conférence de l’Uruguay round en avril de la même année comme salle de presse pour les journalistes.

Un soir, durant les trois jours de la dernière conférence du GATT à Marrakech (Uruguay round), et couvrant l’événement pour le compte des agences de presse algérienne APS et française SYFIA , je me suis rendu à cet hôtel avec des journalistes algériens, le défunt Khaled Nezzari, chef de bureau de Rabat de l’agence APS, Reda Bekkat du journal El Watan, et Fayçal Haffaf, un ancien commentateur du service Sports de la radio algérienne, qui dirigeait alors un magazine marocain spécialisé dans le Tourisme, propriété de la défunte journaliste, Nadia Bradley.

A peine avions nous pénétré dans le hall de l’hôtel Atlas Asni, que nous avions été surpris de voir entrer juste après nous le roi du Maroc, Hassan II en personne, son conseiller André Azoulay sur ses talons. Nous nous sommes levés, par respect au monarque marocain. Le roi, entré en coup de vent et qui se dirigeait vers la salle de presse dans le sous-sol de l’hôtel, se tournant vers nous, nous a, discrètement de la main droite, fait signe de nous rasseoir. Une grosse chevalière ornait son annulaire gauche.

L’objet de sa visite ? Inspecter la salle de presse et les commodités mises en place pour les journalistes, dont les plus célèbres éditorialistes des journaux et revues spécialisées britanniques et américains. Mickey Kantor, alors secrétaire américain au Commerce, qui a ferraillé dur pour que les négociateurs français abandonnent leur revendication de l’ «exception culturelle », notamment dans le commerce des produits culturels et intellectuels, dont le cinéma n’était pas le moindre des dossiers que défendaient les français, n’hésitait pas à venir à l’Atlas Asni pour « briefer » la presse anglophone.

Etonné par le fait que nous n’ayons pas été inquiétés par les gardes du corps du roi à l’entrée de l’hôtel, Khaled Nezzari me répond nerveusement : « C’est comme çà, il se la joue populaire devant la presse étrangère ».

Le 2 novembre 2018 bien après les faits dramatiques qui se sont déroulés dans cet hôtel, la fermeture des frontières, et la « chasse aux Algériens » qui s’en est suivie durant tout cet été 1994, toute la presse marocaine a relayé le retour au pays de l’un des auteurs de cet attentat.

Il a même été accueilli comme un « VIP » par des responsables du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) à l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Il s’agit d’Abdellatif El Idrissi et Abdelmoula El Khentach, qui revenaient au pays depuis la capitale française. Abdellatif El Idrissi, un ancien de la « Chabiba islamiya », avait été condamné par contumace à la peine capitale, dans le cadre de l’affaire de l’attentat de l’Atlas Asni en 1994. Le CNDH explique également que l’avis de recherche dont il a fait l’objet a été annulé.

Un communiqué du CNDH daté du 1er novembre 2018, explique que le retour des membres du groupe terroriste marocain ayant assassiné les deux touristes espagnols à l’Atlas Asni de Marrakech fait partie du « règlement des dossiers du passé ».

Trois mois auparavant, en août 2018, un autre membre du groupe de l’Atlas Asni, Salah Bouhsiss, avait regagné le Maroc après 26 ans de mise au vert en France.

Curieusement, les noms des terroristes ayant été identifiés lors de l’attentat de Marrakech par la justice marocaine auront, entre 1994 et 2018, changé, et on passe de « beurs » radicalisés et de franco-algériens comme auteurs présumés de cet attentat à des Marocains « en fuite » en France.

Des suspects volatilisés

En outre, toute la presse locale, qui a tartiné sur le retour au pays de « ces terroristes », a mystérieusement oublié qu’au moment des faits, les autorités sécuritaires et judiciaires marocaines avaient d’abord imputé cet attentat aux services de sécurité algériens, puis changé de fusil d’épaule pour désigner des franco-algériens, Stéphane Aït Idir, Redouane Hammadi et Tarek Felah, qui se seraient, depuis, volatilisés.

Enfin ! L’opération, bien sûr, avait pour but de discréditer et isoler d’avantage une Algérie bien en peine des années 1994, en butte à une vague terroriste jamais vue par aucun pays dans le monde jusque là; dévastatrice, qui avait potentiellement menacé sa sécurité. Et Hassan II le savait, tout autant que les pays influents et militairement puissants du pourtour méditerranéen. Là où certaines voix se posaient la question de ‘’qui tue qui’’.

Pour le monarque marocain, un des objectifs de cette opération était autant de détourner l’attention de la communauté internationale du dossier sahraoui, dont le règlement s’éternisait, et butait sur le mode d’identification des habitants du Sahara Occidental, éligibles au référendum d’autodétermination, que de focaliser l’actualité internationale sur ce qu’il se passait en Algérie. Un plan machiavélique, que seul Hassan II pouvait monter autour du péril islamiste.

Et, signe du destin, le Maroc plongera, lui aussi, moins d’une dizaine d’années après, avec les explosions du 16 mai 2003 à Casablanca qui ont fait une quarantaine de morts, dans les rets du terrorisme islamiste et des attentats suicides.

En fait, l’équipe de « terroristes », qui avait exécuté l’attentat d’août 1994 de Marrakech, injustement imputé à l’Algérie par Hassan II et son ministre de l’Intérieur Driss Basri, a été graciée avec l’abandon de toutes poursuites judiciaires.

Pourtant, Marrakech, avec ses palaces, ses palais des Mille et Une Nuits, son célèbre jardin botanique « Majorelle » d’Yves Saint-Laurent, le palais de la Mamounia, ou ses célèbres mosquées almohades et almoravides des 11eme et 12eme siècles, est la ville la plus surveillée du royaume.

C’est là où il y a le plus d’agents des services de sécurité et du contre espionnage marocains au mètre carré, ceux de la très crainte DGST, dont le siège à Temara (6 km au sud de Rabat) est tristement réputé pour avoir été le centre de terribles tortures de milliers de présumés terroristes, opposants politiques et autres membres d’ONG de défense des droits humains, arrêtés en vertu de la loi antiterroriste promulguée le 28 mai 2003, 12 jours après les attentats kamikazes de Casablanca.

Cela n’évitera pas des radicalisés de perpétrer à la célèbre place de Djamaa El F’na (la place des exécutions du temps des almoravides et almohades), un sanglant attentat à la bombe actionnée à distance au restaurant Argana, faisant 17 morts et 20 blessés de différentes nationalités le 28 avril 2011.

Par Mahdi Boukhalfa, auteur et Journaliste

Le Jeune Indépendant, 29/12/2021

#Maroc #Algérie #Hôtel_Asni_Marrakech #attentat