Economie, Russie, Ukraine, énergie, Chine, Afrique, Algérie,

Professeur Abderrahmane MEBTOUL, docteur d ‘Etat 1974- expert international

Cette brève contribution est une synthèse de l’interview que j’ai donnée à la télévision internationale Alg24News le 02 septembre 2022 sur les tensions géostratégiques actuelles

1.-Ont été abordés des sujets complexes concernant notamment le conflit en Ukraine, les impacts des sanctions occidentales contre la Russie, les tensions USA/Chine concernant Taïwan ou le monde à l’horizon 2030/2035, avec l’actuelle crise énergétique, alimentaire et le réchauffement climatique devrait connaître un profond bouleversement du pouvoir à l’échelle mondiale. Tout en n’oubliant pas que la Russie et l’Ukraine représentent 30% des exportations alimentaires mondiales, pouvant créer une véritable crise alimentaire. Source de déstabilisation de bon nombre de pays notamment africains, les tensions en Ukraine ont exacerbé les tensions énergétiques avec un taux d’inflation élevé dans la zone euro, aux États-Unis fin 2021, et les huit premiers mois de 2022, l’inflation devant atteindre en 2022, environ 6,6 % dans les pays avancés et 9,5 % dans les pays émergents et les pays en développement, ce qui a provoqué un durcissement des conditions financières mondiales et s’étant étendue à de nombreux pays sous l’effet des tensions sur les prix provoquées par les perturbations des chaînes d’approvisionnement et une pénurie de main d’œuvre historiquement forte.

Selon la banque mondiale, l’Europe, les USA et la Chine avec la guerre en Ukraine a eu de nouvelles répercussions négatives sur la croissance mondiale qui s’est donc contractée au deuxième trimestre de 2022. Paradoxe, les sanctions contre la Russie à court terme n’ont pas eu d’effets dans la mesure où le pays possède 6,4 % des réserves mondiales de pétrole et surtout 17,3 % des réserves de gaz naturel. L’énergie représente 25 % de la richesse produite sur le sol russe (PIB) et 57 % de ses exportations, dont 30% de pétrole brut, 15% de produits pétroliers et 45% de gaz.

Selon une étude de l’Institut Montaigne de juin 2022, les ventes de pétrole russe ont atteint 179 milliards de dollars en 2021, contre 62 milliards pour le gaz. Et l’augmentation des cours de l’or noir devrait encore accroître les recettes en 2022 où à 100 dollars le baril en moyenne, celles-ci s’élèveraient à 306 milliards de dollars, soit 18% du PIB russe. Aussi, après un effondrement temporaire au début de la crise ukrainienne, le rouble s’est raffermi dépassant actuellement 55 roubles un dollar en juillet 2022. Aussi à court terme ce sont les économies européennes qui ont été les plus pénalisées tout en évitant de minimiser les impacts négatifs sur l’économie russe (voir notre interview à la télévision Ennahar 04/09/2022)

2.-Cependant il faut raisonner en dynamique et à moyen terme horizon 2025/2030, expliquant l’aide massive en armement des USA, suivi de l’Europe où cette guerre selon le Pentagone devrait durer longtemps et aura un impact négatif tant pour les économies européennes surtout l’Allemagne locomotive de l’Europe que de la Russie (le PIB étant faible, en 2021, étant voisin de celui de l’Espagne ) qui devrait connaître une contraction de leur PIB respectif en 2022, avec la dominance de deux importantes économies mondiales à savoir les USA et la Chine pour se partager le pouvoir économique mondial. La Chine dont 70% de ses exportations sont destinées à l’Europe et les USA, les échanges sino-russes représentant environ 12%, entend jouer le rôle de leader au niveau des BRICS, qui ne constitue pas un tout homogène, composé de systèmes politiques différents avec des stratégies différentes, dans la pratique des relations internationales n’existant pas de sentiments, représentant 25% des richesses mondiales et près de 45/50% de la population mondiale.

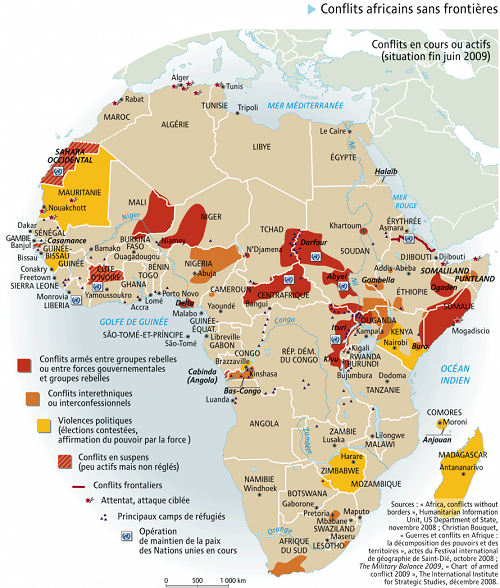

L’enjeu sera le contrôle de l’Afrique, continent contenant des richesses colossales (les terres rares) avec un quart de la population mondiale horizon 2035, pour la Chine à travers la route de la Soie expliquant récemment l’important montant des USA en destination de l’Afrique suivi de l’Europe et du Japon allié traditionnel des USA qui vient de débloquer lors de la récente réunion à Tunis une enveloppe de 30 milliards de dollars et ce pour contrer l’influence de la Chine et à un degré moindre de la Russie. Quant aux récentes mesures sur le Tourisme via les visas qui ne fait pas consensus au niveau de l’Europe, pénalisant toute une population contraire d’ailleurs aux règles de l’Union européenne de libre circulation des biens et personnes, elles auront un impact limité eu égard au chiffre d’affaire mondial du tourisme en 2021 où la contribution économique du tourisme en (mesurée en produit intérieur brut direct du tourisme) est estimée à 1 900 milliards d’USD. Des résultats au-dessus des 1.600 milliards USD de 2020, mais encore bien loin des chiffres d’avant la pandémie (3 500 milliards d’USD), selon l’OMT.

En 2019, les dépenses russes en voyages internationaux ont atteint 36 milliards de dollars américains et les dépenses ukrainiennes 8,5 milliards de dollars américains et en 2020, ces valeurs ont été réduites à 9,1 milliards de dollars américains et 4,7 milliards de dollars américains, respectivement. En tant que destinations touristiques, la Russie et l’Ukraine représentent 4 % des arrivées de touristes internationaux en Europe, mais seulement 1 % des recettes du tourisme international en Europe. En 2019, les dépenses russes en voyages internationaux ont atteint 36 milliards de dollar et les dépenses ukrainiennes 8,5 milliards de dollars américains et en 2020, ces valeurs ont été réduites respectivement à 9,1 milliards de dollars et 4,7 milliards de dollars américains.

3.- Cette crise énergétique combinée aux effets négatifs du réchauffement climatique devrait entraîner entre 2022/2030/2035 une nouvelle structuration modèle de consommation énergétique et donc du bouquet énergétique mondial (Mix énergétique). Les investissements prévus dans le cadre de la transition énergétique Usa/Europe/Chine, Inde devrait dépasser les 4000 milliards de dollars où les grandes compagnies devraient réorienter leurs investissements dans ces segments rentables à terme.

L’épidémie du coronavirus et les tensions en Ukraine ont montré toute la vulnérabilité de l’économie mondiale face aux chocs externes. Si l’on ne prend pas garde, l’impact du réchauffement climatique sera mille fois plus intense que l’ impact de l’épidémie du coronavirus avec des coûts croissants, que ne pourront plus supporter les Etats. Cela impose un autre comportement des ménages et aux entreprises d’investir dans les créneaux d’avenir à forte valeur ajoutée moins polluants qui, sont les déterminants fondamentaux du développement du XXIème siècle. Le monde de demain sera dominé par les nouvelles technologies, l’intelligence artificielle qui influe sur la gestion des entreprises, des administrations, des systèmes politiques et nos comportements dont le fondement est la bonne gouvernance, le primat à l’éducation, à la santé et aux nouvelles activités créatrices de valeur dont la culture, les loisirs et aux activités écologiques. Cela implique le renouveau dans les négociations internationales, en repensant l’actuelle mondialisation qui produit des inégalités criardes, nécessitant de nouveaux mécanismes de régulations économiques, sociales et juridiques afin d‘atténuer les tensions géostratégiques et les tensions sociales qui influent sur la sécurité des Nations et le développement durable.

En résumé, l’Algérie, acteur stratégique au niveau de la région méditerranéenne et africaine sur le plan sécuritaire, possède des atouts considérables pour devenir un important pôle énergétique au niveau de la région sous réserve d’accélérer sa transition énergétique. Elle est actuellement courtisée mais sa position est claire : elle peut doubler ses exportations vers l’Europe horizon 2025 passant de 11% à plus de 22% sous réserve d’un investissement de la part des compagnies étrangères, dans les hydrocarbures traditionnels, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables et l’hydrogène, la nouvelle loi des hydrocarbures étant attractive dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant.

#Ukraine #Russie #Chine #Occident #Afrique #Economie #climat #Energie