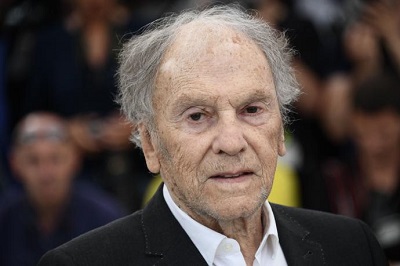

France, cinéma, Jean-Louis Trintignant,

María D. Valderrama

Paris, 17 juin (EFE) – Icône du cinéma français des années 1960, éternel gentleman de l’écran et chouchou de sa vie privée, Jean-Louis Trintignant est mort aujourd’hui à l’âge de 91 ans, dévoré par un cancer qu’il a refusé de combattre et après presque vingt ans de deuil pour le meurtre brutal de sa fille, Marie Trintignant.

Trintignant (1930-2022) est entré dans le métier d’acteur par le biais du théâtre, où il a vécu une véritable révélation en voyant pour la première fois la comédie de Molière « L’Avare », ce qui l’a encouragé à monter sur les planches. Mais son nom devient connu en 1956 avec l’une de ses premières apparitions au cinéma dans « Et Dieu créa la femme ».

Il y joue, aux côtés de Brigitte Bardot et sous la direction de Roger Vadim, le rôle d’un jeune mari éperdument amoureux de la belle protagoniste, qui s’amuse à séduire les hommes sur la plage de Saint-Tropez.

Une histoire qui n’est pas sans rappeler la réalité, puisque Bardot, sur le point de devenir une icône mondiale, et Trintignant ont eu une liaison dans le dos de Vadim, le véritable mari de l’actrice, donnant lieu à l’une des histoires à potins les plus répandues de ces années-là.

Ce n’est pas la dernière fois que sa relation avec une actrice fait la une des journaux : son rôle dans « Le Train » a donné lieu à une relation brève mais intense avec Romy Schneider, qu’il a finalement quittée pour poursuivre sa relation avec sa femme, la cinéaste Nadine Trintignant.

Il eut trois enfants avec elle : Marie, Vincent et Pauline, qui mourut à l’âge de neuf mois, premier coup dur dans la vie de la famille.

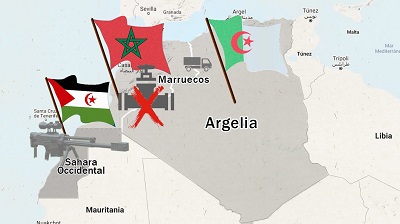

Après un grand arrêt du cinéma à la fin des années 1950 – il a évité d’être envoyé à la guerre d’Algérie en tombant malade à cause du blanc d’œuf et du vin blanc – il est revenu à l’écran avec des classiques qui sont passés à la postérité, comme « Les Liaisons dangereuses », toujours réalisé par Vadim.

Dans cette adaptation du célèbre roman de Pierre Choderlos de Laclos, il côtoie Jeanne Moreau et Gérard Philippe, avant de devenir également une star du cinéma italien, où il travaille avec des réalisateurs tels que Dino Risi, Ettore Scola et Bernardo Bertolucci.

Des films tels que « Le Conformiste » d’Éric Rohmer, « Il sorpasso », « Le mouton enragé », « Ma nuit avec Maud » et « Z » de Costa Gavras l’ont amené sur le podium des acteurs les plus admirés de la seconde moitié du XXe siècle, bien que son plus grand succès soit venu avec « Un homme et une femme », le film de Claude Lelouch qui a remporté la Palme d’or en 1966 et l’Oscar du meilleur film étranger un an plus tard.

Ce film, dans lequel il jouait aux côtés d’Anouk Aimée, a été suivi deux décennies plus tard dans « Un homme et une femme : vingt ans après » et à nouveau en 2019 dans « Les plus belles années d’une vie », clôturant dans une trilogie l’un des classiques du cinéma romantique, dans lequel Trintignant jouait un pilote de course qui tombe amoureux d’une veuve au milieu d’une relation tourmentée par la culpabilité et la perte.

VINGT ANS DE DEUIL

Ce n’est pas un hasard si le rôle de Trintignant est celui d’un pilote de course. Né dans une famille aisée du sud de la France, il est le neveu de trois pilotes de course célèbres, Louis, Henri et Maurice Trintignant, dont il a hérité la passion de la vitesse.

Ses dernières années au cinéma ont été marquées par la perte tragique de sa fille Marie, également actrice, qui a été battue à mort en 2003 par son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat.

« Ça m’a complètement détruit, je n’ai pas réussi à m’en remettre », a-t-il admis en 2018 dans l’une des rares interviews où elle a accepté de parler de sa vie privée.

Il s’est rarement remis devant une caméra et a reconnu avoir refusé des rôles par manque de force, même s’il savait que le métier d’acteur était l’une des choses qui l’aidait le plus à surmonter la perte.

Ses rares apparitions au cinéma au cours des vingt dernières années ont néanmoins donné lieu à des rôles mémorables, comme dans le film « Love » de Michael Haneke en 2012 et à nouveau avec le cinéaste allemand dans « Happy End » en 2017.

La boucle est bouclée, « Les plus belles années d’une vie » est sa dernière apparition au cinéma, hormis un projet de documentaire sur Lelouch.

En 2017, à l’âge de 87 ans, il a rendu publique sa maladie de cancer de la prostate, qu’il a refusé de combattre.

« Quand on est vieux, le cancer n’est pas la maladie la plus grave », a-t-il déclaré, admettant que sa seule volonté pour faire face à son mal était de se reposer. EFE

Swissinfo, 17 juin 2022