Espagne, France, Midcat, gazoduc, Emmanuel Macron, gaz, électricité,

Macron rejette le gazoduc entre l’Espagne et la France parce que plus d’interconnexions ne sont pas nécessaires

Le président français estime que les deux gazoducs qui relient actuellement les deux pays, via le Pays basque et la Navarre, sont « sous-utilisés ».

La France baisse une nouvelle fois les attentes créées autour du projet de gazoduc MidCat, qui acheminerait le gaz de l’Espagne vers l’Europe centrale, en passant par le pays gaulois. C’est le président français lui-même, Emmanuel Macron, qui a déclaré que de nouvelles interconnexions gazières avec l’Espagne n’étaient pas nécessaires car les actuelles sont loin d’être saturées.

Macron, lors d’une conférence de presse sur l’énergie, a expliqué que les deux gazoducs qui relient actuellement les deux pays, via le Pays basque et la Navarre, sont « sous-utilisés » , puisqu’ils sont utilisés à 53% depuis février et qu’en août c’était la France qui a exporté du gaz vers l’Espagne et non l’inverse. « Je ne comprends pas le problème à court terme qu’il essaie de résoudre. Si nous étions à 100% d’utilisation, je dirais le contraire », a-t-il déclaré.

Le président a ajouté que le projet de gazoduc MidCat n’est pas justifié pour des raisons énergétiques ou environnementales. Par ailleurs, il a prévenu qu’en France « il y a beaucoup d’opposition écologiste, qui n’est pas sans fondement », ce qui compliquerait la réalisation du projet.

Concernant la proposition espagnole de construire le gazoduc pour pouvoir transporter de l’hydrogène vert à l’avenir, il a souligné que les experts considèrent que des « investissements forts » seraient nécessaires pour adapter l’infrastructure à cette fin.

« Certains me disent même qu’il serait absurde de transporter de l’hydrogène d’Espagne vers la France ou l’Allemagne », a-t-il souligné. Ce qui aurait le plus de sens – a-t-il précisé – est d’exporter de l’électricité renouvelable d’Espagne vers la France ou vers d’autres pays européens afin que ce soit là où cette électricité serait transformée en hydrogène.

La position désormais adoptée par Macron tranche avec les déclarations faites il y a moins d’une semaine par le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, ouvrant la porte au projet.

« A partir du moment où le président du gouvernement espagnol et la chancelière allemande le demandent, à partir du moment où nos amis le demandent, nous examinons la demande de nos amis, de nos partenaires », a expliqué Le Maire.

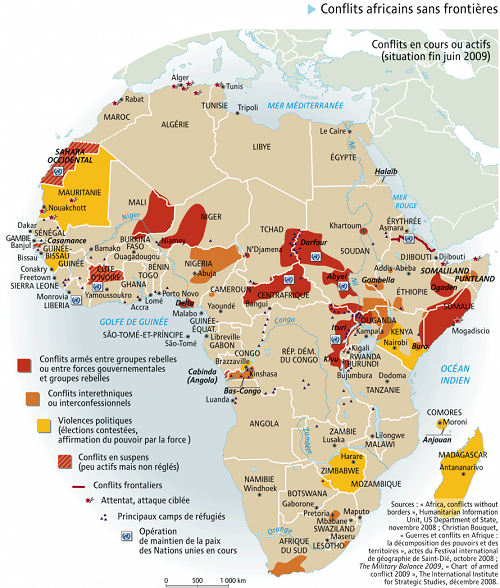

Désormais, Macron revient à la position française initiale de ne pas vouloir participer au projet, qui vise à offrir une nouvelle alternative pour l’acheminement du gaz vers l’Europe centrale afin d’éviter une dépendance excessive vis-à-vis de la Russie. La France a jeté son dévolu ces derniers temps sur le renforcement de son alliance avec l’Algérie, compte tenu de l’atmosphère de tension entre le pays du Maghreb et l’Espagne. Fin août, Macron a effectué une visite officielle pour relancer les relations bilatérales face aux mauvais moments que vivent ceux avec le Maroc.

Au lieu de cela, le président s’est prononcé en faveur du « développement des connexions électriques avec l’Espagne » pour l’exportation vers l’Europe d’énergie produite à partir de sources renouvelables, a-t-il déclaré après une conversation avec le chancelier allemand, Olaf Scholz, sur la situation énergétique en Europe.

En réponse aux déclarations de Macron, des sources du ministère de la Transition écologique soulignent que « l’Espagne s’est engagée à accroître ses interconnexions avec le reste de l’UE , à promouvoir la solidarité entre les différents États, à mettre à disposition ses infrastructures pour accroître la sécurité d’approvisionnement communautaire et à penser sur la future canalisation de l’hydrogène et des gaz renouvelables qui est déjà envisagée dans les plans de l’UE ».

« C’est une question qui touche tous les États membres et les institutions européennes. Une question qui doit être analysée avec soin par les 27. Pour cette raison, nous travaillons à maximiser notre autonomie stratégique ; nous ne pouvons pas revenir à des situations de vulnérabilité face à une et le futur chantage de Poutine », ont ajouté ces sources, qui considèrent que » l’anticipation d’un corridor hydrogène contribuera selon nous à répondre aux objectifs à moyen et long terme et aussi à court terme à réduire la dépendance énergétique ».

En promouvant le projet MidCat, Pedro Sánchez a trouvé de nombreux alliés en Europe , soulignant précisément le soutien que le chancelier allemand Olaf Scholz lui a apporté . Sánchez a même demandé à son homologue allemand d’être son intercesseur pour tenter de convaincre Macron des bienfaits de MidCat.

Le « plan b » si la France échoue

Le gouvernement de coalition entend faire de l’Espagne le nouveau fournisseur d’énergie de l’Union européenne . L’Espagne est le principal port d’entrée du gaz en provenance d’Afrique, à travers ses gazoducs avec l’Algérie et le Maroc. Et c’est aussi le pays de l’UE avec le plus grand nombre d’usines de regazéification et ses structures logistiques et de transport sont puissantes.

Cependant, le refus de la France de permettre aux gazoducs de traverser les Pyrénées et d’entrer sur son territoire entrave grandement l’objectif espagnol. Pour cette raison, l’exécutif de Sánchez travaille sur un « plan b » qui consisterait à ouvrir une route sous-marine qui relie l’Espagne à l’Italie . Il s’agirait d’un gazoduc sous-marin de 700 kilomètres qui relierait les usines de regazéification du port de Barcelone et de Livourne en Italie. Il transporterait dans un premier temps du gaz naturel et à plus long terme de l’hydrogène vert, l’une des priorités de la Commission européenne.

Publico.es, 05/09/2022

#Espagne #France #Gazoduc #Midcat #Algérie #Maroc