Tags : Libye, OTAN, Kadhafi, Afrique, monnaie africaine,

Un nouveau rapport du Parlement britannique montre que la guerre de l’OTAN en Libye en 2011 était basée sur une série de mensonges.

« Libye : examen de l’intervention et de l’effondrement et des options politiques futures du Royaume-Uni », une enquête de la commission bipartite des affaires étrangères de la Chambre des communes, condamne fermement le rôle du Royaume-Uni dans la guerre, qui a renversé le gouvernement du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi et plongé le Pays d’Afrique du Nord dans le chaos.

« Nous n’avons vu aucune preuve que le gouvernement britannique ait effectué une analyse appropriée de la nature de la rébellion en Libye », indique le rapport. « La stratégie britannique a été fondée sur des hypothèses erronées et une compréhension incomplète des preuves. »

La commission des affaires étrangères conclut que le gouvernement britannique « n’a pas identifié que la menace contre les civils était exagérée et que les rebelles comprenaient un élément islamiste important ».

L’enquête sur la Libye, qui a été lancée en juillet 2015, est basée sur plus d’un an de recherches et d’entretiens avec des politiciens, des universitaires, des journalistes et plus encore. Le rapport, qui a été publié le 14 septembre, révèle ce qui suit :

- Kadhafi n’avait pas l’intention de massacrer des civils. Ce mythe a été exagéré par les rebelles et les gouvernements occidentaux, qui ont fondé leur intervention sur peu d’intelligence.

- La menace des extrémistes islamistes, qui ont eu une grande influence dans le soulèvement, a été ignorée – et les bombardements de l’OTAN ont encore aggravé cette menace, donnant à l’Etat islamique une base en Afrique du Nord.

- La France, qui a initié l’intervention militaire, était motivée par des intérêts économiques et politiques, et non humanitaires.

- Le soulèvement – qui a été violent et non pacifique – n’aurait probablement pas réussi sans l’intervention et l’aide militaires étrangères. Les médias étrangers, en particulier Al Jazeera du Qatar et Al Arabiya d’Arabie saoudite, ont également répandu des rumeurs non fondées sur Kadhafi et le gouvernement libyen.

- Les bombardements de l’OTAN ont plongé la Libye dans une catastrophe humanitaire, tuant des milliers de personnes et déplaçant des centaines de milliers d’autres, transformant la Libye du pays africain au niveau de vie le plus élevé en un État en faillite déchiré par la guerre.

Le mythe selon lequel Kadhafi massacrerait des civils et le manque d’informations

« Malgré sa rhétorique, la proposition selon laquelle Mouammar Kadhafi aurait ordonné le massacre de civils à Benghazi n’était pas étayée par les preuves disponibles », précise clairement la commission des affaires étrangères.

« Alors que Mouammar Kadhafi a certainement menacé de violence ceux qui ont pris les armes contre son régime, cela ne s’est pas nécessairement traduit par une menace pour tout le monde à Benghazi », poursuit le rapport. « En bref, l’ampleur de la menace pour les civils a été présentée avec une certitude injustifiée. »

Le résumé du rapport note également que la guerre « n’a pas été informée par des renseignements précis ». Il ajoute : « Les responsables du renseignement américain auraient décrit l’intervention comme » une décision légère du renseignement « ».

Cela va à l’encontre de ce que les personnalités politiques ont affirmé avant les bombardements de l’OTAN. Après que de violentes manifestations ont éclaté en Libye en février et que Benghazi – la deuxième plus grande ville de Libye – a été prise par les rebelles, des personnalités de l’opposition en exil comme Soliman Bouchuiguir, président de la Ligue libyenne des droits de l’homme, basée en Europe, ont affirmé que si Kadhafi reprenait le ville, « Il va y avoir un vrai bain de sang, un massacre comme on l’a vu au Rwanda ».

Le rapport du Parlement britannique note cependant que le gouvernement libyen avait repris des villes aux rebelles début février 2011, avant que l’OTAN ne lance sa campagne de frappes aériennes, et que les forces de Kadhafi n’avaient pas attaqué de civils.

Le 17 mars 2011, souligne le rapport – deux jours avant le début des bombardements de l’OTAN – Kadhafi a dit aux rebelles de Benghazi : « Jetez vos armes, exactement comme l’ont fait vos frères à Ajdabiya et ailleurs. Ils ont déposé les armes et ils sont en sécurité. Nous ne les avons jamais poursuivis du tout.

La commission des affaires étrangères ajoute que, lorsque les forces gouvernementales libyennes ont repris la ville d’Ajdabiya en février, elles n’ont pas attaqué les civils. Kadhafi « a également tenté d’apaiser les manifestants à Benghazi avec une offre d’aide au développement avant de finalement déployer des troupes », ajoute le rapport.

Dans un autre exemple, le rapport indique qu’après les combats en février et mars dans la ville de Misrata – la troisième ville de Libye, qui avait également été saisie par les rebelles – seulement 1 % environ des personnes tuées par le gouvernement libyen étaient des femmes ou des enfants.

« La disparité entre les hommes et les femmes victimes suggère que les forces du régime de Kadhafi ont pris pour cible des hommes combattants dans une guerre civile et n’ont pas attaqué des civils sans discernement », a déclaré le comité.

De hauts responsables britanniques ont admis dans l’enquête du Parlement qu’ils n’avaient pas pris en compte les actions réelles de Kadhafi et ont plutôt appelé à une intervention militaire en Libye sur la base de sa rhétorique.

En février, Kadhafi a prononcé un discours houleux menaçant les rebelles qui avaient pris le contrôle des villes. Il a dit « ils sont un tout petit nombre » et « un petit nombre de terroristes », et les a qualifiés de « rats » qui « transforment la Libye en émirats de Zawahiri et Ben Laden », faisant référence aux dirigeants d’Al-Qaïda.

A la fin de son discours, Kadhafi a promis « de nettoyer la Libye, centimètre par centimètre, maison par maison, maison par maison, ruelle par ruelle », de ces rebelles. De nombreux médias occidentaux, cependant, ont laissé entendre ou ont carrément rapporté que sa remarque était conçue comme une menace pour tous les manifestants. Un journaliste israélien a popularisé cette ligne en la transformant en une chanson intitulée « Zenga, Zenga » (en arabe pour « ruelle »). La vidéo YouTube présentant le discours remixé a été diffusée dans le monde entier.

La commission des affaires étrangères note dans son rapport qu’à ce moment-là, les responsables britanniques manquaient de « renseignements fiables ». William Hague, qui a été secrétaire d’État britannique aux affaires étrangères et du Commonwealth pendant la guerre en Libye, a affirmé au comité que Kadhafi avait promis « d’aller de maison en maison, de pièce en pièce, exigeant leur vengeance sur les habitants de Benghazi, » citant mal le discours de Kadhafi. Il a ajouté: « Beaucoup de gens allaient mourir. »

« Compte tenu du manque de renseignements fiables, Lord Hague et le Dr Fox ont souligné l’impact de la rhétorique de Mouammar Kadhafi sur leur prise de décision », note le rapport, faisant également référence au secrétaire d’État à la Défense de l’époque, Liam Fox.

George Joffé, chercheur à l’Université King’s College de Londres et expert du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, a déclaré à la commission des affaires étrangères pour son enquête que, si Kadhafi utilisait parfois une rhétorique intimidante qui « était assez sanglante », des exemples passés ont montré que le dirigeant libyen de longue date a été « très prudent » pour éviter les pertes civiles.

Dans un cas, a noté Joffé, « plutôt que d’essayer d’éliminer les menaces pesant sur le régime à l’est, en Cyrénaïque, Kadhafi a passé six mois à essayer de pacifier les tribus qui s’y trouvaient ».

Kadhafi « aurait été très prudent dans la réponse réelle », a déclaré Joffé dans le rapport. « La crainte du massacre de civils était largement exagérée. »

Alison Pargeter, chercheuse principale au Royal United Services Institute et spécialiste de la Libye qui a également été interrogée pour l’enquête, est d’accord avec Joffé. Elle a dit au comité qu’il n’y avait aucune « preuve réelle à ce moment-là que Kadhafi se préparait à lancer un massacre contre ses propres civils ».

« Les émigrés opposés à Mouammar Kadhafi ont exploité les troubles en Libye en exagérant la menace pour les civils et en encourageant les puissances occidentales à intervenir », note le rapport, résumant l’analyse de Joffé.

Pargeter a ajouté que les Libyens qui s’opposaient au gouvernement avaient exagéré l’utilisation par Kadhafi de « mercenaires » – un terme qu’ils utilisaient souvent comme synonyme de Libyens d’origine subsaharienne. Pargeter a déclaré que les Libyens lui avaient dit : « Les Africains arrivent. Ils vont nous massacrer. Kadhafi envoie des Africains dans les rues. Ils tuent nos familles.

« Je pense que cela a été très amplifié », a déclaré Pargeter. Ce mythe amplifié a conduit à une violence extrême. Les Libyens noirs ont été violemment opprimés par les rebelles libyens. L’Associated Press a rapporté en septembre 2011 que «les forces rebelles et les civils armés rassemblent des milliers de Libyens noirs et de migrants d’Afrique subsaharienne». Il a noté: « Pratiquement tous les détenus disent qu’ils sont des travailleurs migrants innocents. »

(Les crimes commis par les rebelles contre les Libyens noirs allaient encore s’aggraver. En 2012, des rapports ont fait état de Libyens noirs mis en cage par des rebelles et forcés de manger des drapeaux. Comme Salon l’a précédemment rapporté , Human Rights Watch a également averti en 2013 de « violations graves et continues des droits de l’homme contre les habitants de la ville de Tawergha, qui sont largement considérés comme ayant soutenu Mouammar Kadhafi. » Les habitants de Tawergha étaient pour la plupart des descendants d’esclaves noirs et étaient très pauvres. Human Rights Watch a rapporté que les rebelles libyens « Le déplacement forcé d’environ 40 000 personnes, les détentions arbitraires, la torture et les meurtres sont répandus, systématiques et suffisamment organisés pour être des crimes contre l’humanité. »)

En juillet 2011, le porte-parole du département d’État, Mark Toner , a reconnu que Kadhafi était « quelqu’un qui s’adonne à une rhétorique exagérée », mais, en février, les gouvernements occidentaux ont militarisé ce discours.

La commission des affaires étrangères note dans son rapport que, malgré son manque de renseignements, « le gouvernement britannique s’est concentré exclusivement sur l’intervention militaire » comme solution en Libye, ignorant les formes disponibles d’engagement politique et de diplomatie.

Ceci est cohérent avec le rapport du Washington Times, qui a révélé que le fils de Kadhafi, Saif, avait espéré négocier un cessez-le-feu avec le gouvernement américain. Saif Kadhafi a discrètement ouvert des communications avec les chefs d’état-major interarmées, mais la secrétaire d’État de l’époque, Hillary Clinton, est intervenue et a demandé au Pentagone d’arrêter de parler au gouvernement libyen. « La secrétaire Clinton ne veut pas du tout négocier », a déclaré un responsable du renseignement américain à Saif.

En mars, la secrétaire d’Etat Clinton avait qualifié Mouammar Kadhafi de « créature » « qui n’a pas de conscience et menacera quiconque sur son chemin ». Clinton, qui a joué un rôle de premier plan dans la promotion du bombardement de la Libye par l’OTAN, a affirmé que Kadhafi ferait « des choses terribles » s’il n’était pas arrêté.

De mars à octobre 2011, l’OTAN a mené une campagne de bombardements contre les forces gouvernementales libyennes. Il a prétendu poursuivre une mission humanitaire pour protéger les civils. En octobre, Kadhafi a été brutalement tué — sodomisé à la baïonnette par des rebelles. (Après avoir appris la nouvelle de sa mort, la secrétaire d’État Clinton a annoncé, en direct à la télévision : « Nous sommes venus, nous avons vu, il est mort ! »)

Le rapport de la commission des affaires étrangères souligne néanmoins que, si l’intervention de l’OTAN a été vendue comme une mission humanitaire, son objectif ostensible a été atteint en une seule journée.

Le 20 mars 2011, les forces de Kadhafi se sont retirées à environ 40 miles à l’extérieur de Benghazi, après l’attaque des avions français. « Si l’objectif principal de l’intervention de la coalition était le besoin urgent de protéger les civils à Benghazi, alors cet objectif a été atteint en moins de 24 heures », indique le rapport. Pourtant, l’intervention militaire s’est poursuivie pendant plusieurs mois.

Le rapport explique que « l’intervention limitée pour protéger les civils a dérivé vers une politique opportuniste de changement de régime ». Ce point de vue a cependant été contesté par Micah Zenko, chercheur principal au Council on Foreign Relations. Zenko a utilisé les propres documents de l’OTAN pour montrer que « l’intervention libyenne concernait un changement de régime depuis le tout début ».

Dans son enquête, la commission des affaires étrangères cite un rapport d’Amnesty International de juin 2011 , qui note qu’« une grande partie de la couverture médiatique occidentale a, dès le départ, présenté une vision très unilatérale de la logique des événements, dépeignant le mouvement de protestation comme entièrement pacifique et répété à maintes reprises. suggérant que les forces de sécurité du régime massacraient de manière inexplicable des manifestants non armés qui ne présentaient aucun problème de sécurité. »

Amnesty International a également déclaré qu’elle n’était pas en mesure de trouver des preuves de l’accusation selon laquelle le gouvernement libyen aurait donné du Viagra à ses troupes et les aurait encouragées à violer des femmes dans les zones tenues par les rebelles. Le secrétaire d’État de l’époque, Clinton, entre autres, avait contribué à ce mythe non prouvé.

Extrémisme islamiste et prolifération des armes libyennes

Aujourd’hui, la Libye abrite la plus grande base du groupe extrémiste génocidaire ISIS en dehors de l’Irak et de la Syrie. D’autres groupes islamistes se sont emparés de vastes étendues de territoire après la destruction du gouvernement libyen.

« Il est maintenant clair que les milices islamistes militantes ont joué un rôle essentiel dans la rébellion à partir de février 2011 », déclare clairement la commission des affaires étrangères.

« Les renseignements sur la mesure dans laquelle des éléments islamistes militants extrémistes étaient impliqués dans la rébellion anti-Kadhafi étaient insuffisants », ajoute le rapport. Il cite l’ancien chef d’état-major britannique de la Défense David Richards, qui « a confirmé que les renseignements sur la composition des milices rebelles n’étaient pas » aussi bons qu’on le souhaiterait « ».

L’enquête a demandé à Richards s’il savait si des membres du Groupe combattant islamique libyen affilié à al-Qaïda participaient à la rébellion en mars 2011. Il a dit que « c’était une zone grise ». Richards a rappelé que « des Libyens respectables assuraient au ministère des Affaires étrangères » que les extrémistes islamistes ne bénéficieraient pas du soulèvement, mais a admis, « avec le recul, que c’était au mieux un vœu pieux ».

« La possibilité que des groupes militants extrémistes tentent de profiter de la rébellion n’aurait pas dû être l’apanage du recul », commente le comité. « Les liens libyens avec des groupes extrémistes militants transnationaux étaient connus avant 2011, car de nombreux Libyens avaient participé à l’insurrection en Irak et en Afghanistan avec al-Qaïda. »

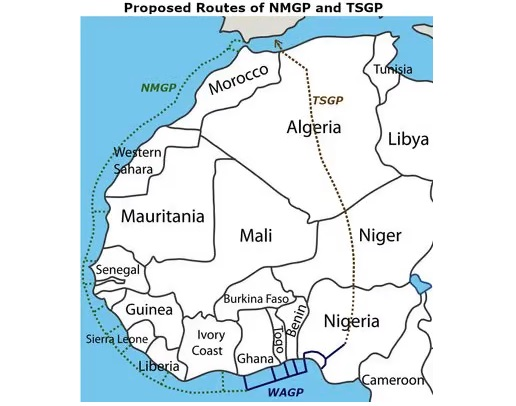

La destruction du gouvernement libyen par l’OTAN a également fait tomber certaines de ses énormes réserves d’armes et de munitions « entre les mains des milices » et faire l’objet d’un « trafic à travers l’Afrique du Nord et de l’Ouest et le Moyen-Orient », note la commission des affaires étrangères.

« L’incapacité de la communauté internationale à sécuriser les armes abandonnées par le régime de Kadhafi a alimenté l’instabilité en Libye et permis et accru le terrorisme en Afrique du Nord et de l’Ouest et au Moyen-Orient », indique le rapport.

Il cite une étude réalisée par un groupe d’experts de l’ONU, qui a découvert les armes de l’ancien gouvernement libyen en Algérie, au Tchad, en Égypte, à Gaza, au Mali, au Niger, en Tunisie et en Syrie. Le panel de l’ONU a noté que « les armes en provenance de Libye ont considérablement renforcé la capacité militaire des groupes terroristes opérant en Algérie, en Égypte, au Mali et en Tunisie ».

Une ancienne étude du Parlement britannique citée par le rapport a également révélé que des armes libyennes se sont retrouvées entre les mains de Boko Haram, le groupe extrémiste affilié à l’Etat islamique qui a perpétré des massacres de civils au Nigeria.

L’ancien chef d’état-major de la Défense, Richards, a déclaré à l’enquête que le Royaume-Uni avait espéré empêcher la saisie des armes et des munitions du gouvernement libyen, mais il ne se souvenait pas que le gouvernement britannique « ait fait quoi que ce soit pour y parvenir ».

Les motivations économiques et politiques de la France

La commission des affaires étrangères confirme que « la France a été à la tête de la communauté internationale pour faire avancer le dossier d’une intervention militaire en Libye en février et mars 2011 ». Le Royaume-Uni a rejoint ensuite, suivi des États-Unis

Le rapport note également que les principales raisons pour lesquelles la France a poussé à une intervention militaire en Libye étaient les « ressources financières presque sans fond » de Kadhafi, les projets du dirigeant libyen de créer une monnaie alternative au franc français en Afrique, « les plans à long terme de Kadhafi pour supplanter la France en tant que pouvoir dominant en Afrique francophone » et la volonté « d’accroître l’influence française en Afrique du Nord ».

Au départ, les États-Unis étaient indécis quant à une intervention militaire en Libye, note le rapport. « Il y avait des divisions au sein du gouvernement américain », a révélé l’enquête. Ceci est cohérent avec ce que le président Obama a dit depuis (il a qualifié la guerre de Libye de « pire erreur »), et ce que le New York Times a découvert dans sa propre enquête détaillée .

La France et le Royaume-Uni ont été les premiers à faire pression sur la communauté internationale pour imposer une zone d’exclusion aérienne en Libye, apparemment pour protéger les civils, indique le rapport. Une fois à bord, néanmoins, les États-Unis ont poussé à une intervention militaire plus agressive.

« Les États-Unis ont contribué à étendre les termes de la résolution 1973 [du Conseil de sécurité de l’ONU] au-delà de l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne pour inclure l’autorisation de » toutes les mesures nécessaires « pour protéger les civils », note le rapport. « Dans la pratique, cela a conduit à l’imposition d’une » zone de non-conduite « et à l’autorité supposée d’attaquer l’ensemble du réseau de commandement et de communication du gouvernement libyen. »

Expliquant les motivations de la France, le rapport cite un e- mail d’ avril 2011 adressé à la secrétaire d’État américaine de l’époque, Hillary Clinton, qui notait que « Kadhafi dispose de ressources financières presque illimitées pour continuer indéfiniment ».

« Le gouvernement de Kadhafi détient 143 tonnes d’or et une quantité similaire en argent », a écrit l’assistant de Clinton, Sidney Blumenthal, citant « des sources ayant accès aux conseillers de Saif al-Islam Kadhafi », le fils de Mouammar Kadhafi.

Cet or « était destiné à être utilisé pour établir une monnaie panafricaine basée sur le dinar libyen doré », a déclaré Blumenthal, citant « des personnes bien informées ». Il a ajouté: « Ce plan a été conçu pour fournir aux pays africains francophones une alternative au franc français ».

« Les officiers du renseignement français ont découvert ce plan peu de temps après le début de la rébellion actuelle, et c’est l’un des facteurs qui ont influencé la décision de Sarkozy d’engager la France dans l’attaque contre la Libye », a écrit Blumenthal, faisant référence au président français de l’époque, Nicolas Sarkozy, de droite. parti de l’aile Union pour un mouvement populaire.

Les officiers du renseignement français ont articulé cinq facteurs qui ont motivé Sarkozy :

« a. Un désir d’obtenir une plus grande part de la production pétrolière libyenne,

b. Accroître l’influence française en Afrique du Nord,

c. Améliorer sa situation politique intérieure en France,

ré. Offrir à l’armée française l’opportunité de réaffirmer sa position dans le monde,

e. Répondez à l’inquiétude de ses conseillers sur les plans à long terme de Kadhafi pour supplanter la France en tant que puissance dominante en Afrique francophone. »

Rôle crucial de l’intervention étrangère

Le rapport du Parlement britannique note que les bombardements de l’OTAN « ont modifié l’équilibre militaire dans la guerre civile libyenne en faveur des rebelles ».

« La combinaison de la puissance aérienne de la coalition avec la fourniture [étrangère] d’armes, de renseignements et de personnel aux rebelles a garanti la défaite militaire du régime de Kadhafi », ajoute la commission des affaires étrangères.

La résolution 1973, la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU de mars 2011 qui imposait une zone d’exclusion aérienne en Libye, était censée assurer une « application stricte de l’embargo sur les armes », souligne encore le rapport. Mais « la communauté internationale a fermé les yeux sur la fourniture d’armes aux rebelles.

Les forces terrestres rebelles en Libye ont été « renforcées par le personnel et les renseignements fournis par » le Royaume-Uni, la France, la Turquie, le Qatar et les Émirats arabes unis, révèle l’enquête.

Le chef d’état-major britannique de l’époque, David Richards, a également déclaré à l’enquête que le Royaume-Uni « avait quelques personnes intégrées » aux forces rebelles sur le terrain.

Richards a souligné « la mesure dans laquelle les Emiratis et les Qataris… ont joué un rôle majeur dans le succès de l’opération terrestre ».

Citant The Guardian, le rapport note que le Qatar a secrètement donné des missiles antichars de fabrication française à certains groupes rebelles. L’enquête indique également que le Qatar, une monarchie théocratique, « a canalisé ses armes vers les milices favorisées plutôt que vers les rebelles dans leur ensemble ».

De plus, Alison Pargeter, spécialiste de la Libye, a déclaré au comité : « Je pense aussi que les médias arabes ont joué un rôle très important ici.

Elle a pointé du doigt Al Jazeera, un média qatari, et Al Arabiya, un média saoudien, pour avoir diffusé des histoires non fondées sur Kadhafi et le gouvernement libyen. Ces organes d’information « ont vraiment tout embrouillé, et il s’est avéré que ce n’était pas vrai », a-t-elle déclaré.

Catastrophe humanitaire et échos de la guerre en Irak

Le rapport de la commission des affaires étrangères reproche au Royaume-Uni, aux États-Unis et à la France de ne pas avoir défini « une stratégie pour soutenir et façonner la Libye post-Kadhafi ».

Le résultat de cela, note le rapport dans le résumé, « a été l’effondrement politique et économique, les guerres entre milices et entre tribus, les crises humanitaires et migratoires, les violations généralisées des droits de l’homme, la propagation des armes du régime de Kadhafi dans la région et la croissance de l’EIIL en Afrique du Nord. »

Le comité cite le Rapport mondial 2016 de Human Rights Watch, qui indique :

« [La Libye] se dirige vers une crise humanitaire, avec près de 400 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays et une perturbation croissante des services de base, tels que l’électricité et l’approvisionnement en carburant. Les forces engagées dans le conflit ont continué en toute impunité à détenir arbitrairement, torturer, tuer illégalement, attaquer sans discrimination , enlèvent et disparaissent, et déplacent de force des personnes de chez elles. Le système national de justice pénale s’est effondré dans la plupart des régions du pays, exacerbant la crise des droits humains.

Avant les bombardements de l’OTAN en 2011, en revanche, la Libye était le pays le plus riche d’Afrique, avec l’espérance de vie et le PIB par habitant les plus élevés. Dans son livre « Interventions périlleuses », l’ancien représentant indien à l’ONU Hardeep Singh Puri note qu’avant la guerre, la Libye avait moins de sa population dans la pauvreté que les Pays-Bas. Les Libyens avaient accès à des soins de santé gratuits, à l’éducation, à l’électricité et à des prêts sans intérêt, et les femmes avaient de grandes libertés qui avaient été applaudies par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU en janvier 2011, à la veille de la guerre qui a détruit le gouvernement.

Aujourd’hui, la Libye reste si dangereuse que la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes n’a en fait pas pu se rendre dans le pays pendant son enquête. Il note dans le rapport qu’une délégation s’est rendue en Afrique du Nord en mars 2016. Ils ont rencontré des hommes politiques libyens à Tunis, mais « n’ont pas pu se rendre à Tripoli, Benghazi, Tobrouk ou ailleurs en Libye en raison de l’effondrement de la sécurité intérieure et de l’état de droit. »

Le rapport du Parlement britannique sur la Libye vient à peine deux mois après le rapport Chilcot, l’ enquête du gouvernement britannique sur la guerre en Irak , qui admet également que l’invasion de l’Irak par les États-Unis était basée sur de nombreux mensonges, et révèle également que la guerre n’a fait que renforcer al-Qaïda et autres extrémistes .

Citant l’enquête sur la guerre en Irak, le rapport sur la Libye établit des comparaisons entre les actions de l’administration de l’ancien Premier ministre Tony Blair et celle de David Cameron. En 2010, Cameron a créé le Conseil de sécurité nationale, apparemment pour fournir une forme de surveillance qui faisait défaut avant l’invasion de l’Irak en 2003.

Le rapport sur la Libye, cependant, appelle le gouvernement britannique à commander un examen indépendant du Conseil de sécurité nationale. Cet examen « devrait être éclairé par les conclusions de l’enquête sur l’Irak et examiner si les faiblesses du processus décisionnel gouvernemental concernant l’intervention en Irak en 2003 ont été corrigées par l’introduction du NSC », indique le rapport.

Dans le seul moment d’humour du rapport par ailleurs macabre, la commission des affaires étrangères résume aujourd’hui la situation humanitaire en Libye en écrivant : « En avril 2016, le président américain Barack Obama a décrit la Libye post-intervention comme un « spectacle de merde ». Il est difficile être en désaccord avec cette évaluation lapidaire. »

Par BEN NORTON

Ben Norton est journaliste politique et rédacteur chez AlterNet. Vous pouvez le trouver sur Twitter à @BenjaminNorton .

Source : Salon, 16/09/2016

#Libye #Kadhafi #OTAN #Afrique