Tags : Maroc, Equateur, Rafael Correa, Sahara Occidental,

Sur le plan interne, l’actuel Président équatorien, M. Rafael Correa a remporté le scrutin présidentiel du 17 février 2013, pour un troisième mandat consécutif, après avoir été élu en 2006, puis en 2009. L’Equateur a ainsi connu ces dernières années d’importants changements politiques et institutionnels, suite notamment à l’adoption par référendum d’une nouvelle constitution en septembre 2008. Toutefois, la situation politique équatorienne reste marquée par les divisions internes, la mauvaise gouvernance et l’incertitude politique, aggravée par les fréquents remaniements ministériels.

Avec un score de 57 ,17% à l’élection présidentielle, dès le premier tour, et une large majorité des sièges à l’Assemblée Nationale, M. Correa jouit d’une grande popularité, en raison de son bilan social (réduction des inégalités à la faveur de la hausse des cours du pétrole) et de l’absence d’opposition structurée (quatre candidats à l’élection présidentielle de 2013). Revendiquant l’instauration du « socialisme du XXIe siècle », le Président équatorien a engagé son pays dans un processus de profondes transformations sociales, économiques et politiques appelé « révolution citoyenne », dont les objectifs sont la lutte contre les inégalités, la modernisation de la « matrice productive » et la réforme institutionnelle, renforçant le rôle de l’Etat dans l’économie (renégociation de la dette et des contrats pétroliers avec les compagnies privées) et dans le domaine social (réforme des services de santé et d’éducation).

En dépit de réelles avancées obtenues lors de son troisième mandat et d’un incontestable charisme de M. Correa, « Alianza Pais (AP) » a connu un revers lors des récentes élections locales du 23 février 2014. Certes « AP » reste bien la première force du pays, comptabilisant la moitié des préfectures, le tiers des mairies et près de 40 % des postes de conseillers municipaux. Son implantation nationale lui assure une présence et une couverture bien meilleure que celle des autres partis, mais la perte des grandes villes, l’ampleur de la défaite à Quito et l’émergence d’une nouvelle élite à droite ont surpris les dirigeants après sept années de succès ininterrompus.

Concernant les prochaines élections de 2017, le Président équatorien a annoncé la possibilité de se présenter pour un quatrième mandat et ce, afin de faire barrage à la droite conservatrice.

En matière de politique extérieure, l’Equateur est membre de l’Alliance bolivarienne pour les Amériques (ALBA) depuis le 24 juin 2009, de l’Organisation des Nations Unies, de la Communauté d’États latino-américains et caraïbes (Celac), dont la présidence Pro-Tempore sera assurée par l’Equateur en 2015, et de nombreux groupes régionaux, y compris le Groupe de Rio, l’Organisation de l’Energie en Amérique latine, l’Union des Nations Sud-américaines (UNASUR), dont le siège est à Quito, l’Organisation des Etats Américains (OEA) et la Communauté Andine des Nations.

Sous l’administration de M. Correa, l’Equateur a augmenté ses efforts pour renforcer et diversifier ses liens politiques et économiques avec les pays d’Amérique latine, ainsi qu’avec l’Europe et l’Asie. Dans la région latino-américaine, Quito entretient de très bonnes relations avec le Venezuela, la Bolivie, le Nicaragua et Cuba, avec lesquels il a noué des liens privilégiés en raison de leur proximité idéologique et de leur commune appartenance à l’ALBA. Cette orientation a amené l’Equateur à s’abstenir de rejoindre l’Alliance du Pacifique, regroupant pourtant ses deux voisins, la Colombie et le Pérou, jugeant cette nouvelle organisation trop libérale économiquement, et trop proche politiquement des pays occidentaux.

En 2013, la politique étrangère de l’Equateur s’est caractérisée par un « calendrier actif » d’intégration avec la région latino-américaine : participation active au 2ème Sommet extraordinaire de l’ALBA et au

Sommet des Chefs d’Etat du Mercosur qui a eu lieu à Montevideo. L’entrée de l’Equateur au sein du Mercosur constitue le troisième événement marquant de l’année 2013.

Ses relations avec le Chili sont traditionnellement bonnes, de ce fait M. Correa a réalisé, en mai 2014, une visite de travail où il s’est entretenu avec son homologue Mme Michelle Bachelet. Avec le Pérou, les relations se sont améliorées depuis l’accord de paix d’octobre 1998. En outre, ses relations diplomatiques avec la Colombie, rompues en mars 2008 suite à l’incursion militaire colombienne en territoire équatorien, ont été officiellement rétablies en décembre 2010, suite à la réconciliation entre les deux pays, notamment après l’arrivée au pouvoir de M. Manuel Santos en août 2010. Le Président Correa a fortement développé les relations avec le Brésil, surtout sur le plan commercial et militaire. En avril 2014, l’Equateur a signé un accord avec le Costa Rica pour délimiter la frontière maritime, mettant fin à plus de 30 ans de négociations, et précisant ainsi les limites de ses frontières maritimes et terrestres avec tous ses voisins.

Les relations avec les Etats-Unis, semblent connaître une lente normalisation après l’expulsion de l’Ambassadeur de l’Equateur à Washington, le 7 avril 2011, quelques heures après que l’Équateur ait décidé d’en faire de même avec l’Ambassadeur des Etats-Unis à Quito, celle-ci avait été accusée par l’Équateur – à la suite de la publication d’un câble diplomatique divulgué par WikiLeaks – de laisser entendre que M. Correa était au courant de certains actes de corruption politique qui auraient prétendument eu lieu dans son pays.

Toutefois, M. Correa qui a multiplié les critiques à l’égard des Etats-Unis, a signé début février 2014 son retrait du Traité Interaméricain d’Assistance Réciproque (TIAR), un accord de défense datant de la guerre froide. En avril 2014, le gouvernement équatorien a réclamé le départ de vingt militaires de l’Ambassade américaine à Quito, décision déplorée par Washington qui a annoncé mettre un terme à ses programmes de coopération en matière de sécurité avec le pays latino-américain. Lors de la 44ème Assemblée Générale de l’Organisation des États Américains (OEA), tenue le 04 juin 2014, le Président équatorien a exhorté les dirigeants de l’Amérique latine à être « attentifs au néo-colonialisme mondial » (en allusion à la droite américaine), et a proposé de transférer de Washington à un autre lieu, les sièges de la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH), donnant l’argument que ces entités ne devraient pas être aux États-Unis, pays qui n’a pas ratifié le pacte de San José, lequel constitue la base du système interaméricain des Droits de l’Homme, ajoutant que « Washington est en train de violer ouvertement la charte de fondation de l’OEA en appliquant le blocus économique contre Cuba et en maintenant une prison dans la base navale de Guantanamo ». En décembre 2013, M. Correa avait mis fin aux activités de l’Agence américaine pour le Développement International (Usaid) dans le pays, l’accusant de financer l’opposition.

L’Equateur resserre ses liens avec les grands pays asiatiques tel que la Chine, l’Inde, et la Corée du Sud ainsi que la Russie. Il a également développé ses relations avec l’Iran et cherche à développer une coopération « Sud-Sud » en se rapprochant avec les pays arabes et africains (Qatar et les Emirats Arabes Unis). Il est à signaler que l’Equateur ne compte que deux Ambassades sur le continent africain, une à l’Egypte et une autre en Afrique du Sud.

Enfin, Quito réalise environ 13% de son commerce extérieur avec l’Union Européenne (UE), qui lui ouvre un large accès au marché européen à travers le SPG+ (Système de Préférences généralisées). L’UE a proposé à l’Equateur un projet d’Accord de Libre Echange (ALE), s’inscrivant dans le même esprit que celui qui a été récemment négocié avec la Colombie et le Pérou. Les négociations ont été ouvertes en janvier 2014 à Bruxelles. Toutefois, le Président Correa a indiqué que son gouvernement ne fera aucune concession au sujet des points de l’ALE qui impliquent une atteinte à la souveraineté du pays.

Concernant la cause palestinienne, l’Equateur a reconnu la Palestine comme Etat indépendant en décembre 2010. S’agissant de la crise à Gaza, l’Equateur a rappelé, le 17 juillet 2014, son Ambassadeur à Tel-Aviv pour protester contre « l’usage disproportionné de la force par Israël » dans la bande de Gaza.

Par ailleurs, ayant condamné à plusieurs reprises «l’intervention militaire étrangère» en Libye, le pays andin ne reconnaît pas le Conseil National de Transition de la Libye.

En ce qui a trait à la crise ukrainienne, l’Equateur s’est abstenu au vote de la résolution adoptée par l’Assemblée Générale le 27 mars 2014, qui dénonce le référendum en Crimée sur le rattachement de la péninsule à la Russie, estimant que ledit référendum ne saurait être considéré comme inédit.

Au plan multilatéral, l’Equateur abritera le prochain Sommet Amérique du Sud / Afrique (ASA) en 2016. Une première réunion préparatoire du Groupe de travail ad hoc sur la préparation dudit Sommet a eu lieu, les 28 et 29 août 2014, à Quito, sans la participation de notre pays.

Au chapitre des relations bilatérales, l’Equateur a reconnu la «rasd» le 14 novembre 1983 et a régulièrement voté en faveur des résolutions algériennes à la quatrième Commission de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Les relations entre le Maroc et l’Equateur se trouvent actuellement au point mort, ce, en raison de la position hostile que ce pays affiche ouvertement à l’égard de notre Cause Nationale, sachant que le Président équatorien a toujours apporté son soutien aux séparatistes, qui s’est traduit par le renforcement des liens avec la pseudo « rasd », notamment avec la signature, en juillet 2012, d’un Mémorandum d’entente sur des consultations politiques entre le Ministère des Relations Extérieures équatorien et cette entité fantoche.

Ladite position d’hostilité à l’égard du Maroc a d’ailleurs été exprimée, à nouveau, au terme d’un communiqué conjoint avec l’Algérie, publié à l’issue d’une visite effectuée le 09 avril 2014, à Alger, par le Vice-ministre équatorien des Relations Extérieures et de l’Intégration Politique, M. Leonardo Arizaga, appelant à « l’autodétermination du peuple du Sahara occidental» et à « l’élargissement du mandat de la MINURSO par la mise en place d’un mécanisme de protection des droits de l’Homme », en plus de la décision des autorités équatoriennes d’ouvrir prochainement une Ambassade à Alger.

A rappeler que l’Equateur a fait part à notre pays, en septembre 2012, de son souhait d’ouvrir un bureau commercial en Afrique, en précisant que le choix pourrait être porté éventuellement sur le Maroc. L’Equateur avait sollicité dans ce cadre des informations sur les charges et les coûts d’une telle ouverture. Cette demande est restée sans suite de la part de notre pays.

Lors du séminaire Régional pour le Pacifique du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, tenu à Nadi, aux Fidji, du 21 au 23 mai 2014, le représentant de l’Équateur, M. Proñao a déclaré que son pays soutient «le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination».

Il sied de signaler que selon une dépêche de la soi-disant « Sps », publiée le 07 août 2014, les séparatistes s’apprêteraient à ouvrir une soi-disant « ambassade » à Quito, décision qui serait intervenue à l’issue d’une rencontre entre le Ministre équatorien des Relations Extérieures et de Mobilité Humaine, M. Ricardo Patiño et le soi-disant « ministre délégué » de la pseudo « rasd » pour l’Amérique latine, le dénommé Haj Ahmed, le 06 août 2014. La même dépêche signale que l’Equateur soutient « la lutte pour l’auto-détermination et le respect des Droits de l’Homme du peuple sahraoui ».

Il y a lieu de rappeler que le Maroc a pris part aux cérémonies d’investiture du Président Correa, célébrées en mai 2013, en assurant une représentation au niveau de notre Ambassadeur accrédité en Equateur avec résidence en Colombie, M. Noreddine Khalifa.

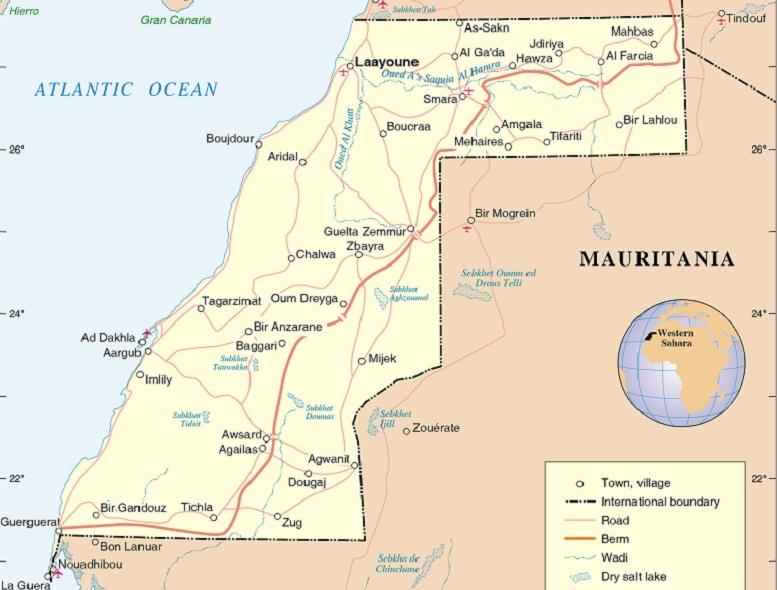

S’agissant de la coopération parlementaire, il sied de signaler qu’une délégation parlementaire équatorienne, conduite par M. Edison Gustavo Chavez Vargas, ancien Vice-président du Congrès a effectué une visite de travail au Maroc du 25 au 27 mai 2007. Les députés équatoriens ont souligné qu’ils œuvreront « au soutien du projet marocain d’autonomie de nos provinces du sud, en Equateur, à travers la présentation d’un rapport dans ce sens au Parlement de leur pays pour approbation ». Ils ont à cet égard, affirmé « comprendre la position du Maroc concernant son intégrité territoriale ». Ils ont, également, appelé au renforcement des relations politiques à travers l’ouverture d’une Ambassade du Maroc dans leur pays. Durant leur séjour à Laâyoune, les Députés équatoriens ont eu une rencontre avec les élus de la Ville, les représentants de la société civile, ainsi qu’avec les autorités publiques. A cette occasion, une Déclaration d’Entente et de jumelage entre les villes de Laâyoune et de Tenna, a été signé par M. Hamdi Ould Errachid, Vice-président du Conseil Municipal et M. Washington Ballera, membre du Parlement équatorien et Maire de la ville de Tenna.

Les échanges commerciaux entre nos deux pays restent en deçà des potentialités réelles, sachant que le volume globale des échanges commerciaux entre le Maroc et l’Equateur, au titre de la période janvier/décembre 2013 est de 58.721 milliers de Dhs.

#Maroc #Equateur #Rafael_Correa