Afghanistan, Etats-Unis, Talibans, #Afghanistan, #Talibans,

par Abdelhak Benelhadj

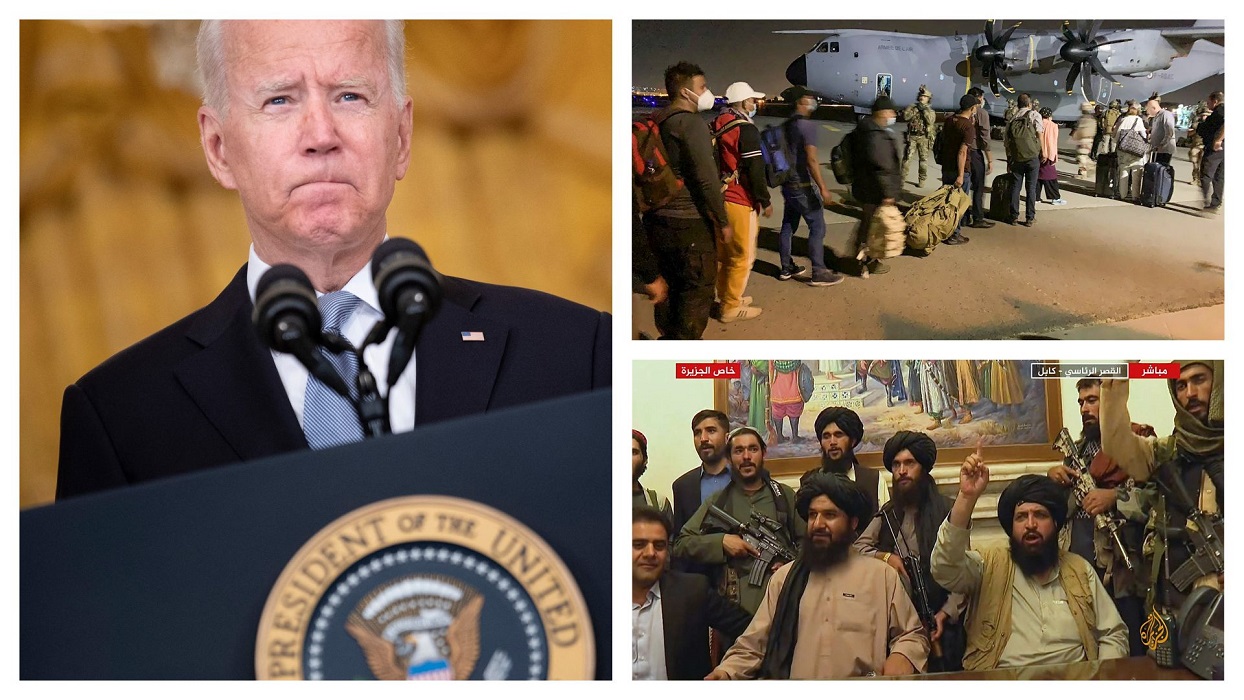

C’est fini. La première puissance militaire du monde a été boutée hors d’Afghanistan par des combattants d’un pays pauvre, sous-développé, armés seulement et pour l’essentiel de leurs convictions. Une leçon qui sera difficile à digérer par les états-majors des nations développées et moins développées.

La narco-économie1, désorganisée, profondément pénétrée par la corruption et l’iniquité, minée par des luttes intestines qui s’appuient sur le clientélisme féodal et les liens complexes entre chefs de guerre, chefs de tribus et multiples intervenants publics et privés étrangers, rappelant les « guerres de l’opium (de la Chine contre la GB au milieu du XIXème siècle), la « guerre des Boxers » (1899-1901) et le bourbier vietnamien, a fini par voler en éclats.

Liz Cheney, élue républicaine, a bien résumé la déroute de son pays, s’inquiétant qu’elle ne dégrade durablement l’image de l’Amérique, n’inspirant plus ni crainte à leurs adversaires ni confiance à leurs « alliés ».

« C’est inexcusable. C’est catastrophique. Et cela est porteur de conséquences pas seulement pour l’Afghanistan, pas seulement pour la guerre contre le terrorisme, mais de façon globale pour le rôle de l’Amérique dans le monde ». La défaite américaine signifie « que les rivaux de l’Amérique [sous-entendu la Russie et la Chine] savent qu’ils peuvent nous menacer, et nos alliés s’interrogent ce matin sur le fait de savoir s’ils peuvent compter sur nous pour quoi que ce soit » (D. 15 août 2021).

La portée de cet événement est encore difficile à mesurer. Quoi qu’il en soit, il n’était pas nécessaire d’attendre l’inéluctable retrait des armées américaines d’Afghanistan pour constater et anticiper une redistribution des rapports de forces à l’échelle mondiale, avec les pays occidentaux en difficulté dans des domaines où ils dominaient sans partage.

La gestion de la pandémie en cours a montré les déficits considérables des Etats-Unis hors d’état de faire face à ce défi. Ordinairement prompts à venir au secours du monde, ils se sont avérés incapables de résoudre leurs propres problèmes.

D. Trump avait même interdit que le moindre masque, test ou vaccin soit exporté, fût-ce vers un pays allié. Il s’est même permis de détourner vers son pays, sur un tarmac chinois, fin mars 2020, des articles destinés à la France.

Heureusement, les autorités françaises, alliées fidèles, ne sont pas rancunières…

En Afghanistan, en ce 16 août 2021, s’est joué plus qu’une défaite militaire occidentale infligée à une coalition dirigée par la première puissance de la planète.

CHRONOLOGIE D’UNE FAILLITE MORTIFÈRE

Quelques dates seraient bien insuffisantes pour résumer la guerre la plus longue que les Etats-Unis aient entreprise hors de leur territoire. Ci-après quelques repères.

11 septembre 2001 : effondrement des twin-tower à Manhattan, abattues par deux avions de ligne, provoquant la mort de 2 977 personnes.

14 septembre 2001. Les États-Unis et le Royaume-Uni désignent ouvertement Oussama Ben Laden comme responsable. Ils exigent des Talibans son extradition.

18 septembre 2001. Le Conseil de sécurité des Nations unies demande aux Talibans d’appliquer la résolution no1 333 et d’extrader Oussama Ben Laden devant les autorités compétentes.

Les Américains nationalisent la guerre contre les Talibans et la placent sous leur contrôle exclusif. Ils refusent ainsi à l’ONU le droit de la diriger et même de la surveiller (notamment grâce à un amendement permettant d’empêcher que des soldats américains puissent être déférés devant la Cour Pénale Internationale à laquelle les Etats-Unis ne reconnaissent aucune aptitude à juger leurs ressortissants qui relèvent de leurs seules lois nationales).

07 octobre 2001 : Déclenchement de la guerre en Afghanistan. Une armada déferle sur l’Afghanistan par terre, air et mer (ainsi qu’il en sera de l’Irak moins de deux plus tard). Bombardements aériens (par des B1 et B52) et tirs de missiles de croisière (BGM-109 Tomahawk). 4 porte-avions sont mis à contribution avec de nombreux bâtiments accompagnés de sous-marins. Faite de bric et de broc, une alliance du nord disparate dont l’efficacité et la réputation surfaite en Europe, apporte un concours relatif qui n’a qu’une valeur politique. 2

Une armée de près de 100 000 soldats au plus fort de la présence américaine en 2011.

13 novembre 2001 : Chute de Kaboul.

05 décembre 2001 : Conférence internationale à Bonn où sont exposés les buts de guerre. Désormais, l’Afghanistan va subir un programme de modernisation, de démocratisation, de pacification dans le cadre d’un « Nouveau Moyen Orient » que les Etats-Unis et leurs alliés se proposent d’entreprendre. Ce « nation building », dans les cartons depuis longtemps, échafaudé par les « faucons » qui gravitaient autour des décideurs à Washington3, allait enfin prendre forme. Samuel Huntington et sa guerre des civilisations4 retrouvaient là une conception ancienne de la colonisation bienfaitrice et civilisatrice qu’un Jules Ferry n’aurait pas reniée.

En Irak, deux ans plus tard, le laboratoire allait ouvrir une succursale et de nouvelles horreurs expérimentales allaient être conduites. Les « filiales » allaient se multiplier à Abou Ghraïb, à Guantanamo et dans de nombreux pays qui ferment les yeux sur ce qui se passe chez eux…

Viendra un jour où tous ces crimes seront jugés. Au moins devant le tribunal de l’histoire.

11 août 2003 : En prenant le commandement de la Force internationale d’assistance à la sécurité (ISAF) à Kaboul, l’Otan entame sa première opération hors des frontières européennes en 54 ans d’existence. L’Organisation change de dimension et se place à l’échelle mondiale. Mais l’important ici tient au poids des images et des mots-clé : les Etats-Unis avaient le besoin de construire et de crédibiliser une « communauté internationale » nécessaire à la conduite de sa politique, aussi bien à l’attention de ses ennemis qu’à celle de sa propre opinion publique, toujours rétives aux interventions militaires à l’étranger. La guerre du Vietnam a laissé des traces indélébiles.

L’écrasante majorité des moyens matériels et humains est américaine. Le reste des figurants est là surtout pour la com’.

31 décembre 2014. Le retrait des forces de combat de l’Otan s’achève.

29 février 2020. Après plusieurs mois d’échanges discrets, les talibans signent avec les États-Unis l’Accord de Doha, fixant les conditions du retrait des troupes occidentales dans les quatorze mois (avec des clauses secrètes).

Les Talibans ont assuré (mais sans aucune garantie) que ceux qui ont travaillé pour le régime et l’occupation étrangère ne seront pas inquiétés. Ils se sont aussi engagés à protéger les étrangers humanitaires et non militaires. Là aussi sans aucune garantie.

Remarque : J. Biden, lundi 16 août, pour expliquer la défaite de son pays, a mis sur le dos du gouvernement afghan et de son armée (« pourtant soutenue et financée par Washington »), leur inaptitude et leur incapacité de former une autorité capable de faire face aux Talibans.

Il oublie que les Etats-Unis ont négocié leur retrait avec les Talibans à Doha à l’insu et en l’absence du gouvernement afghan. Comment pouvait-il espérer mieux, avec un tel mépris pour les fantoches installés à Kaboul.

Tous les procédés similaires (vietnamisation, irakisation, afghanisation…), cosmétiques à l’usage des opinions publiques, de ce type de conflit ne présentent la moindre alternative à une mauvaise guerre et à une inévitable et piteuse retraite.

S’il y a deux pays, dans l’histoire des deux ou trois derniers siècles, qui ont subi les plus affreuses guerres que l’Amérique ont engagées contre d’autres pays, si l’on excepte les abominations nucléaires commises contre le Japon en 1945, car elles appartiennent à une autre catégories de monstruosités, ce serait bien le Vietnam (libéré le 30 avril 1975) et l’Afghanistan.

Il y a bien des différences entre ces conflits, notamment le fait que la guerre du Vietnam et celle de Corée participaient d’une guerre froide opposant deux camps idéologiquement et mondialement antagonistes, mais ils sont identiques sur au moins un point : une seconde défaite humiliante pour la première puissance militaire de l’histoire de l’humanité.

Un record que Hollywood se gardera de glorifier. Rien d’extraordinaire.

Aucune nation ne commémore ses déroutes : les Français oublient très vite Azincourt, Aboukir, Trafalgar, Waterloo, Sedan, Mers el Kebir… Les historiens embeded se chargent de trier ce qu’il convient d’enseigner aux enfants.

Les gagnants et les perdants

L’Afghanistan, les supplétifs abandonnés à leur sort, l’image de l’Amérique et plus largement de l’Occident vont y laisser, chacun pour ce qui le concerne, des plumes. Cette guerre-là des règlements de comptes n’est évidemment pas achevée.

Le sort des « fixeurs » n’est pas encore fixé.

On (sous-) estime à 18 000 les auxiliaires Afghans (53 000 avec leurs familles) au service des occidentaux coalisés à divers titres : milices, traducteurs, administratifs, informateurs, guides…

L’ex-général David Petraeus5 déclarait dans le Washington Post lundi 28 juin qu’il était du devoir moral des Etats-Unis d’organiser un pont aérien pour leur accorder l’asile. Ce serait le minimum que ces gens, pour la plupart d’entre innocents de tout crime, seraient en droit d’attendre.

Or, les visas ne sont pas délivrés et le budget a été minoré pour les assister. L’idée de les placer en transit sur l’île de Guam en attendant de régler leur situation administrative reste à l’état de projet et vient buter contre les controverses autour de la politique migratoire des Etats-Unis, entre les promesses électorales de J. Biden et l’intransigeance toujours active de D. Trump.

Les Français usent d’un « hub » sur une base militaire à Abu Dhabi pour opérer discrètement leur tri.

Paris accorde 1000 visas pour ceux, déclare la ministre de la défense française sur franceinfo le lundi 16 août, « qui ont rendu d’éminents services à notre pays en nous aidant au quotidien, et par ailleurs faire le maximum pour mettre en protection des personnalités qui ont défendu les droits, les droits de l’Homme, des journalistes, des artistes, tous ceux qui sont engagés pour ces valeurs que nous continuons de défendre partout dans le monde ».

1000 visas, une goutte d’eau. L’Allemagne annonce dix fois plus. Même si, compte tenu du format de leur engagement, les Etats-Unis se chargent de la plus grande part.

Abandonnés, jetés après usages. Personne ne s’embarrasse des outils indigènes qui ont épuisé la pertinence et l’opportunité de leur utilité. A l’exception de petits débrouillards et de filous qui réussissent à passer entre les mailles du filet, la plupart de ceux qui ont servi sont livrés à leur sort. Les scènes observées sur les pistes de l’aéroport de Kaboul renvoient à celles de films catastrophe tels « War World Z » (Marc Forster, 2013) et renforce l’imaginaire de barricadés entretenu en Occident, un îlot civilisé entouré d’un océan de barbares, un cliché qui remonte au moins jusqu’à Hérodote.

La majorité de ceux qui parviennent à rejoindre les rives de la « civilisation », sont parqués comme les harkis en 1962, dans des « camps de transit et de reclassement » dans le sud de la France où ils resteront en transit et reclassement perpétuels.

Les moins oublieux se souviennent de la fuite éperdue des Américains par la terrasse de leur ambassade via des hélicoptères, alors que les Vietnamiens qui ont servi leur cause tentaient en vain de franchir avec leurs familles les grilles d’une forteresse assiégée.

Cela permet par la suite de laisser couler quelques larmes de crocodiles sur le sort des supplétifs exécutés par leurs frères ou recyclés dans des camps de « rééducation » et de dénoncer les régimes « terroristes » qui leur ont succédé.

A l’évidence, tous ceux qui seraient tentés par une carrière d’« auxiliaires » devraient mesurer la confiance très relative que leur témoigneraient leurs employeurs si les affaires tournent mal ou lorsque la « mission » est achevée. Encore une raison qui explique le silence de la fuite.

Le gouvernement afghan, sous prétexte de pandémie, avant son évaporation, avait fermé le bureau des passeports justement pour éviter un exode massif des Afghans vers l’étranger.

Le président E. Macron, en campagne pour sa réélection, dans son allocution télévisée du lundi 16 août a très vite souligné le risque migratoire avec les menaces qu’il ferait peser sur la sécurité de l’Europe sur celle des malheureux qui se lanceraient dans cette aventure, comme on l’observe pour les migrants sahéliens ou proche-orientaux qui traversent la Méditerranée.

La Turquie met une touche finale à son « Mur » et tous les pays de la région se tiennent prêts. Le Pakistan a annoncé très tôt être disposé à fermer ses frontières en cas de mouvement massif de population.

Les autres supplétifs.

L’Otan s’est engagée très tôt (août 2003), au nom de l’article V (clause de défense collective) aux côtés des Etats-Unis en Afghanistan. C’est ainsi, au nom de la défense de l’Occident, menacé par le « terrorisme islamiste » que les gouvernements européens ont fait avaler à leurs opinions publiques leur participation à leur campagne afghane. 38 pays ont collaboré à cette guerre américaine en Afghanistan.

Contrairement à ce qui est affirmé sur tous les médias, ce n’est ni à D. Trump, ni à J. Biden que l’initiative de retrait devrait être attribuée. Dès 2010, B. Obama l’avait projetée. La question alors n’était pas le retrait, mais l’afghanisation du pays après le départ des troupes de l’OTAN (sous commandement américain, est-il besoin de le rappeler).

22 juin 2011. Obama annonce le retrait de milliers de soldats américains.

En sorte qu’en 2021, il ne s’agit plus de décision de retrait, mais de décision « d’accélération » de ce retrait.

Or, les « alliés » de Washington, au même titre d’ailleurs que les Afghans, n’ont été associés ni à cette décision de retrait, ni à son accélération, ni même à son calendrier.

Ils ont juste été informés après coup… comme d’habitude.

Il n’y a eu aucun débat à l’Assemblée nationale en France, ni ailleurs.

Certains auraient peut-être voulu des explications sur ce retrait humiliant. Après tout une centaine de soldats français y ont laissé la vie…

N’aurait-il pas été pertinent de se demander non pas pourquoi les Occidentaux s’en vont, mais plutôt pourquoi ils y sont allés et guerroyé 20 ans durant ?

Fut-ce seulement à cause de Ben Laden (au reste exécuté sans jugement au Pakistan) ?

Le plus cocasse en cette affaire d’« alliés » est qu’au moment de la déclaration de retrait unilatéral américain, les troupes sur le terrain étaient plus américaines mais dans leur majorité, européennes.

Les Etats-Unis sont aux manettes et contrôlent les opérations (comme ailleurs, en Libye ou au Sahel, par exemple) via les capacités critiques, les clés de la décision stratégique et tactique (la logistique, l’information décisive) qu’ils sont seuls à posséder.

Les Américains fixent les objectifs, déterminent le chemin à suivre et distribuent les rôles en y mettant (mais pas toujours) la forme qui convient. Les autres exécutent.

Mais cette guerre n’est pas perdue pour tout le monde. Il y a d’autres comptes à régler.

Le monde de la finance et le système militaro-industriel poussent régulièrement à la guerre inventant à chaque fois que nécessaire de nouveaux ennemis et un nouvel « empire du mal ».

En 2010, alors que la pacification du pays et la lutte contre les talibans marquaient le pas, l’USGS (United States Geological Survey) révélait l’existence de ressources minières, pétrolières et gazières d’une valeur minimum de 1000 milliards de dollars, dont près de 1,3 millions de tonnes de terres rares et 3,48 millions de tonnes de minerais de niobium… (https://www.geostrategia.fr, 13 février 2018)

Selon des chercheurs de l’université Brown, les Etats-Unis ont déboursé 2261 Mds$ entre 2001 et 2021. Les budgets du Département de la Défense et du Département d’État se sont ainsi alourdis de 1435 Mds$. Les dépenses de soin pour les vétérans ont, quant à elle, coûté 296 Mds$. Et les 530 derniers Mds$ ont été nécessaires pour payer les intérêts des emprunts contractés par les Etats-Unis pour financer cette guerre.

Entre 2001 et 2050, si on élargit aux interventions au Pakistan et en Irak, les Américains devraient verser 6 500 Mds$ d’intérêts sur les sommes empruntées pour les financer. Une montagne de dollars qui semble avoir été investie en pure perte.6

La Banque Mondiale évalue en 2020 à un peu moins de 20 Mds$ le PIB annuel de l’Afghanistan (36 millions d’habitants), soit un peu plus de 500 dollars par hab. Cela signifie que les Etats-Unis ont dépensé (sans tenir compte des créances à venir) l’équivalent de 113 PIB annuels de ce pays pour tenter officiellement de le pacifier.

Naturellement, ces sommes ont servi à bien d’autres buts qu’à la quiétude, à la prospérité et à la civilisation des Afghans. Tant d’armements commandés. Tant d’expériences « intéressantes » réalisées dans ce laboratoire in vivo… pour ainsi dire…

Certes, les Etats-Unis, notamment via le dollar et Wall Street, se débrouillent toujours pour recycler leurs dettes en les faisant endosser par le reste du monde. Il n’en demeure pas moins qu’outre les pertes géopolitiques occasionnées par cette sombre campagne, il reviendra au peuple américain de demander au bénéfice de qui réellement ces dépenses ont été ordonnées en son nom…

C’est contre ces dérives et ce « système » que naguère le général-président D. Eisenhower (qui parlait d’expérience) prévenait les Américains dans son discours de fin de mandat le 17 janvier 1961. Il ne semble pas que son avertissement ait porté.

« Dans les assemblées du gouvernement, nous devons nous garder de toute influence injustifiée, qu’elle ait ou non été sollicitée, exercée par le complexe militaro-industriel. Le risque d’une désastreuse ascension d’un pouvoir illégitime existe et persistera. Nous ne devons jamais laisser le poids de cette combinaison mettre en danger nos libertés et nos processus démocratiques. Nous ne devrions jamais rien prendre pour argent comptant. Seule une communauté de citoyens prompts à la réaction et bien informés pourra imposer un véritable entrelacement de l’énorme machinerie industrielle et militaire de la défense avec nos méthodes et nos buts pacifiques, de telle sorte que sécurité et liberté puissent prospérer ensemble. »

Nouveau contexte géostratégique régional : l’axe du monde bascule.

Croire que le retour des Talibans aux affaires est un retour aux conditions initiales, serait une grave erreur. Il arrive à l’histoire de bégayer, mais c’est seulement pour permettre aux vaincus de relancer une guerre perdue (déjà la « femme afghane opprimée » devient l’objet principal des tabloïds et des « une ») ou pour couvrir l’ignorance de ceux qui ont besoin d’analogies commodes pour paraître savants.

Les Etats-Unis, en l’espace de deux interventions militaires en moins de deux ans, ont rendu un immense service à l’Iran, le débarrassant de deux irréductibles ennemis : le régime de Saddam Hussein à l’ouest (ainsi fabriqué pour faire front à la Révolution de 1979) et celui des Talibans à l’est.

Le nouveau régime victorieux de l’Amérique qui triomphe à Kaboul ne sera sûrement pas dans les mêmes dispositions que celui que les Américains ont chassé en 2001. Téhéran en a pris la mesure dès le 16 août par la voix de son président tout nouvellement élu. Les Russes et les Chinois ont, depuis longtemps, pris leurs dispositions en vue l’inévitable défaite de Washington.

Désormais, il n’y a plus d’alliés de l’Occident autour de l’Afghanistan, à l’exception peut-être des ambiguës anciennes républiques socialistes soviétiques (Ouzbékistan et le Tadjikistan) qui tentent de se ménager des libertés de manoeuvre sur tous les tableaux.

Autour, il y a l’Iran, la Russie, la Chine, le Pakistan. Entre les quatre pays une coopération et des liens de plus en plus denses se tissent. Un peu plus loin, Ankara cogite et compute.

La Chine continue de tisser sa toile et de tracer ses « routes »…

En 2007, deux entreprises d’État chinoises, Metallurgical Corporation of China (MCC) et Jiangxi Copper Corporation (JCCL) ont investi 4,4 milliards de dollars dans le gisement de cuivre d’Aynak. MCC aurait proposé des investissements à hauteur de 10 Mds$ pour mettre en valeur le gisement. En plus de cela, China National Petroleum Corporation (CNPC) a sécurisé trois blocs pétroliers du champ de pétrole d’Amu Darya. À la suite de cet investissement, un accord de faisabilité a été signé avec le gouvernement afghan en 2012 pour la construction du segment afghan d’un pipeline allant d’Iran en Chine et passant par l’Afghanistan et le Turkménistan. (https://www.geostrategia.fr, 13 février 2018)

15 novembre 2020. Pékin célèbre en fanfare la conclusion du Partenariat régional économique global (RCEP), établissant sous son égide la zone de libre-échange la plus imposante de la planète, face à l’Europe et aux États-Unis toujours englués dans la pandémie. Le premier ministre Li Keqiang et 14 dirigeants des principales économies d’Asie-Pacifique ont signé, par vidéo interposée, un accord douanier spectaculaire facilitant les échanges entre plus de 2 milliards d’habitants, pesant un tiers du PIB mondial.7

La Chine a maintenant les mains plus libres pour exploiter l’amitié « proclamée » entre les deux pays à peine les troupes américaines parties. Il ne fait pas de doute que Chinois et Talibans étaient en contacts et en transactions approfondies bien avant la chute de Kaboul.

L’Inde est affaiblie, perturbée par ses désordres politiques internes, aggravés par la pandémie du Covid-19 où la dernière souche très contagieuse est née et avait pris son nom avant de devenir le « variant delta ». Acteur virtuellement majeur, sans dépourvue de moyens, elle est pour le moment écartée de l’essentiel.

L’autre nerf de la guerre.

Ne reste plus à l’Amérique que les leviers traditionnels en attendant…

Les Talibans ne pourront pas mettre la main sur les milliards de dollars de réserves de l’Afghanistan, largement détenus à l’étranger.

« Les actifs de la Banque centrale que le gouvernement afghan possède aux États-Unis ne seront pas mis à la disposition des Talibans», assurait lundi 16 août un responsable de l’administration Biden.

Au total, les réserves brutes de la Banque centrale afghane s’élevaient à 9,4 milliards de dollars fin avril, selon le Fonds monétaire international (FMI). La majorité de ces fonds sont détenus en dehors de l’Afghanistan.

Cet acte de brigandage est coutumier des pirates qui se paient sur la bête. Personne ne sait ce que sont devenus les capitaux irakiens à l’étranger après la chute de Baghdad en 2003 ou des milliards de dollars libyens après l’assassinat de M. Kadhafi en 2011. Combien ? Où ? Qui ?… « mystère et boule de gomme ».

Les États-Unis, qui dominaient l’Afghanistan militairement et financièrement depuis 20 ans, pourraient aussi tenter de bloquer l’aide prévue par le FMI et la Banque mondiale, comme ils l’ont fait avec d’autres pays dont ils cherchent à faire capituler les gouvernements, tel le Venezuela.

Réduire l’aide de façon drastique pour tenter de mettre à genoux le régime, est une tentation si… tentante. Et dire que les pays occidentaux critiquent la Chine l’accusant d’user des mêmes procédés destinés à fabriquer des obligés : endetter pour mieux astreindre…

Le FMI avait approuvé le 06 novembre 2020 un programme d’aide de 370 millions de dollars pour l’Afghanistan devant alors s’étaler sur 42 mois (trois ans et demi), avec un décaissement immédiat de 115 millions de dollars. Une seconde tranche d’aide d’un montant de 149,4 millions de dollars a été versée début juin. Il reste donc quelque 105,6 millions de dollars à verser dans le cadre de ce plan d’aide. (AFP, mardi 17 août 2021)

Chacun sait que le FMI et la Banque mondiale sont des instruments entre les mains du bellicisme américain, est un propos de complotiste.

Ce sont des institutions professionnelles, apolitiques et honorables, hors de toute inclination idéologique et qui s’acquitteront scrupuleusement de leurs obligations contractuelles…

Cette guerre a fait un peu plus de 3000 morts dans la coalition dirigée par les Etats-Unis et quelques dizaines de milliers de blessés. C’est surtout le contingent américain, en proportion de son engagement, qui en a été le plus affecté.8

Il a fait un nombre incalculable de victimes afghanes, des centaines de milliers de morts, comme d’habitude surtout parmi des civils.

En Irak, en Syrie, en Libye, au Yémen, en Somalie, au Soudan… en Palestine…

Tout ça pour ça…

Notes :

1- Juillet 2000. Les Talibans avaient tenté d’éradiquer les champs de pavot en édictant une fatwa en ce sens. La production avait alors chuté de 90%. Vingt ans plus tard, l’Afghanistan est redevenu un pays totalement gangrené par la drogue. En 2020, le pays comptait 224.000 hectares de pavot, soit une hausse de 37% par rapport à 2019, selon l’Office des Nations unies contre les drogues et le crime (UNODC).

2- Le « commandant Massoud » figure de proue de cette coalition hétéroclite (le « Lion du Panshir ») a été éliminé dès le 09 septembre 2001. Aujourd’hui, son fils, Ahmed, reprend du service et lance un appel ce 16 août à la résistance (https://laregledujeu.org), faisant référence à l’Europe de 1940… Le 15 août il envoyait au Journal du dimanche une lettre adressée à « son ami Bernard-Henri Lévy », suppliant la France de soutenir l’armée afghane…

3- Cf. Lettre ouverte à B. Clinton du 26 janvier 1998 signée par 18 faucons poussant au renversement de S. Hussein.

4- Samuel P. Huntington (1996) : Le choc des civilisations. Traduction O. Jacob, 2000, 545 p.

5- Ex-commandant de la « Force internationale d’assistance et de sécurité » en Afghanistan entre 2010 et 2011 et directeur de la Central Intelligence Agency de 2011 à 2012. Il démissionne cette année-là pour une affaire d’adultère et, accessoirement, pour avoir détenu et transmis des informations secrètes.

6- L’Expansion-Express, le mardi 17/08/2021

7- Une gigantesque zone de libre-échange entre les 10 États de l’Asean – Indonésie, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Philippines, Vietnam, Birmanie, Cambodge, Laos et Brunei – et la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Cela, malgré les difficultés crées par les Etats-Unis par l’entremise de l’Australie.

8- Pour éviter les « émotions » qui ont bouleversé l’Amérique lors de la guerre du Vietnam la rendant totalement impopulaire, Washington a pris deux décisions stratégiques : premièrement, l’armée sera composée de « professionnels » tarifés. Il ne s’agira plus que de soldats contractuels qui savent à quoi s’en tenir. Deuxièmement, aucun reporter « indépendants » n’accèdera au front s’il n’est pas scrupuleusement labellisé. Désormais, les guerres seront « clean », sans mort et sans images, sinon celles strictement triées par les « services compétents ».

Le Quotidien d’Oran, 19/08/2021