France, Egypte, Al Sissi, Opération Sirli – France-Egypte : Les mémos de la terreur (1/2).

Disclose a obtenu des centaines de documents « confidentiel-défense » qui dévoilent les dérives d’une opération militaire secrète de la France en Egypte. Révélations sur la complicité de l’Etat dans des bombardements contre des civils.

En début de matinée, le samedi 13 février 2016, un bus aux rideaux tirés franchit le portail de la base militaire de Marsa Matruh, à 570 kilomètres du Caire. Le véhicule s’arrête devant un baraquement couleur sable. Dix hommes en descendent, des Français arrivés en Egypte quelques jours plus tôt avec des visas « touristes ». Précédé par des militaires locaux, le groupe s’engouffre dans un bâtiment aux équipements rudimentaires, sans point d’eau et à la climatisation défectueuse. Ce sera leur quartier général. Le centre de commandement d’une opération militaire clandestine de la France en Egypte. Nom de code : Sirli.

Une source a transmis à Disclose plusieurs centaines de documents classés « confidentiel-défense ». Des notes issues des services de l’Elysée, du ministère des armées et de la direction du renseignement militaire (DRM) qui révèlent les dérives de cette mission de renseignement débutée en février 2016, au nom de la lutte antiterroriste. Une fuite inédite de documents qui démontrent comment cette coopération dissimulée au public a été détournée par l’Etat égyptien au profit d’une campagne d’exécutions arbitraires. Des crimes d’Etat dont François Hollande et Emmanuel Macron ont été constamment informés. Sans jamais en tirer les conséquences.

« Ce qui fait rompre le silence, ce sont les dérives de l’action politico-militaire française qui entachent profondément ce pour quoi des hommes et des femmes sont au service de la France » (La source)

Le projet de la mission Sirli naît le 25 juillet 2015. Ce jour-là, Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la défense de François Hollande, s’envole pour Le Caire en compagnie du directeur du renseignement militaire, le général Christophe Gomart. Il y rencontre son homologue égyptien, le ministre Sedki Sobhi dans un contexte « extrêmement favorable (…) reposant sur les récents succès des contrats Rafale et [frégates] FREMM », souligne une note diplomatique obtenue par Disclose – en avril, l’Egypte a acheté 24 avions de chasse Rafale et deux navires de guerre pour un montant de 5,6 milliards d’euros.

Ordre du jour du rendez-vous : la sécurisation des 1 200 kilomètres de frontière avec la Libye, en plein chaos. Le ministre égyptien évoque en particulier un « besoin pressant » en matière de renseignement aérien. Jean-Yves Le Drian s’engage alors à mettre en œuvre « une coopération opérationnelle et immédiate », dans le cadre d’une « manœuvre globale contre le terrorisme ». Elle prendra la forme d’une mission officieuse pilotée par la DRM sur une base militaire égyptienne.

Ne reste plus qu’à signer un accord technique entre les deux pays. Lequel doit préciser l’objectif de l’opération, et permettre aux militaires de s’y référer pour en connaître les contours précis. Selon nos informations, un tel document n’a jamais été signé.

« Cet accord aurait obligé les deux parties à décrire noir sur blanc le cadre de la coopération, le type de mission et surtout ses limites » (La Source)

Début 2016, une équipe est secrètement envoyée dans le désert occidental, une zone de 700 000 km2 qui s’étend du Nil à la frontière égypto-libyenne. L’opération Sirli est née. Elle mobilise dix agents : quatre militaires et six anciens de l’armée reconvertis dans le privé – deux pilotes d’avion et quatre analystes. Ces derniers sont employés par CAE Aviation. Spécialisée dans l’imagerie et l’interception des communications, la société, basée au Luxembourg, loue également à la DRM la pièce maîtresse du dispositif : un avion léger de surveillance et de reconnaissance (ALSR) de type Merlin III. Les yeux et les oreilles des militaires. Sollicitée, la direction de CAE Aviation n’a pas répondu à nos questions.

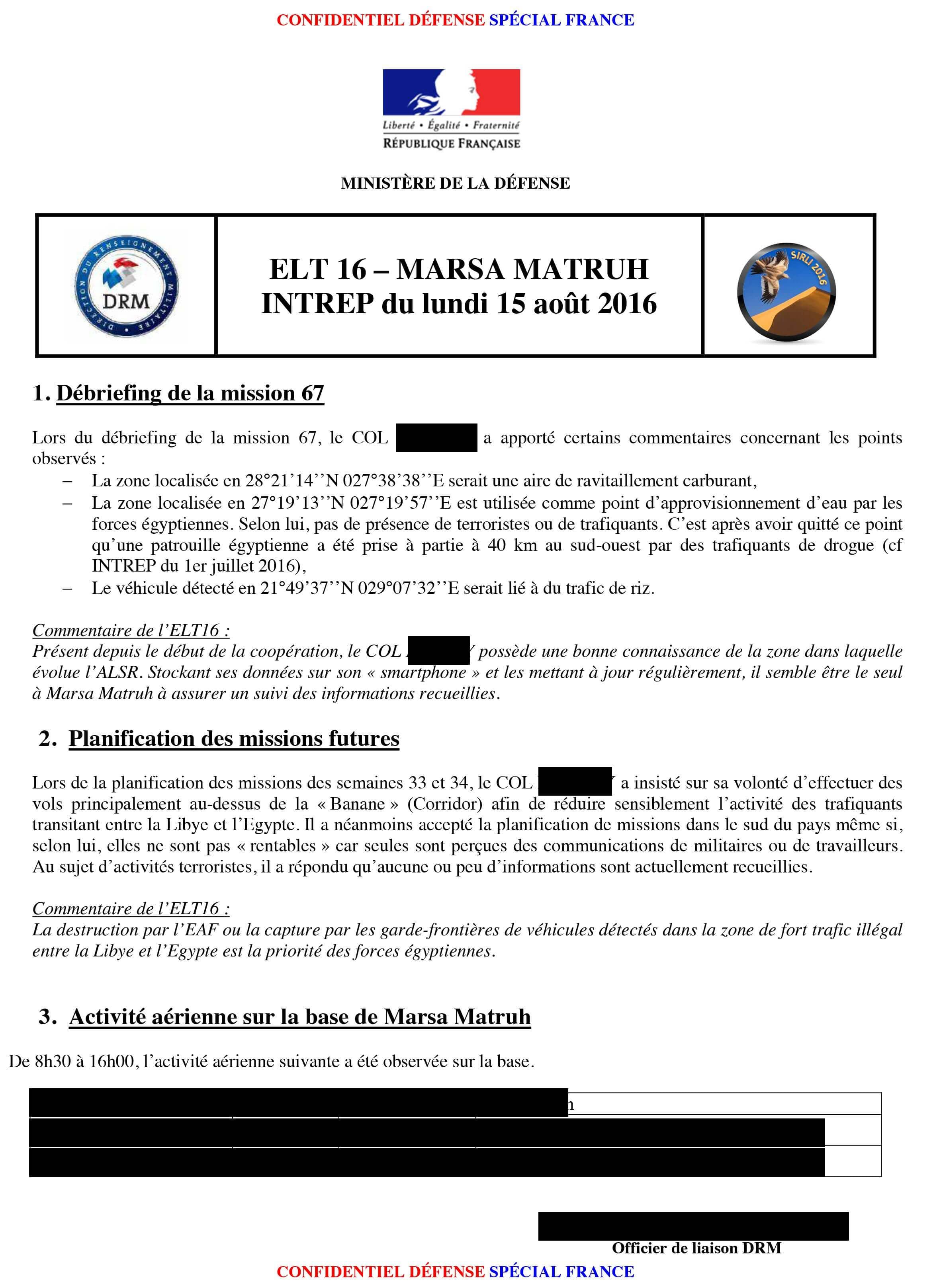

En principe, la mission du détachement, baptisé « ELT 16 » pour « équipe de liaison technique 16 », consiste à scruter le désert occidental pour y détecter d’éventuelles menaces terroristes venues de Libye. A chaque sortie, les Français sont accompagnés d’un officier égyptien. Ce dernier est chargé d’écouter en direct les conversations interceptées. Théoriquement, les données recueillies devraient faire l’objet de recoupements afin d’évaluer la réalité de la menace et l’identité des suspects.

Mais très vite, les membres de l’équipe comprennent que les renseignements fournis aux Egyptiens sont utilisés pour tuer des civils soupçonnés de contrebande. Une dérive dont ils vont alerter leur hiérarchie à intervalles réguliers. Pendant un an, puis deux, puis trois… en vain.

Les premiers doutes interviennent deux mois à peine après leur prise de fonction, comme l’indique un rapport de la DRM du 20 avril 2016. Dans cette note, l’officier de liaison avertit sa hiérarchie : les Egyptiens veulent « mener des actions directes contre les trafiquants ». La lutte antiterroriste semble déjà loin.

Quatre mois plus tard, un nouveau rapport confirme les soupçons des militaires français.

« Le colonel [égyptien] a insisté sur sa volonté d’effectuer des vols principalement au-dessus de la ‘banane’ afin de réduire sensiblement l’activité des trafiquants transitant entre la Libye et l’Egypte. »

Ce que le militaire appelle la « banane » est une vaste zone désertique qui va du sud de l’oasis de Siwa aux villes du delta du Nil. C’est là, selon lui, que se concentrent les pick-up de contrebandiers qui franchissent la frontière libyenne en direction du Caire, d’Alexandrie ou de la vallée du Nil. Des véhicules tout-terrain conduits le plus souvent par des jeunes âgés de 18 à 30 ans, des civils qui peuvent transporter des cigarettes, de la drogue ou des armes, mais aussi du maquillage, de l’essence ou encore du riz et des céréales, comme l’indiquent les notes « confidentiel-défense » de la DRM.

Disclose s’est rendu dans la région de Marsa Matruh, où près de 50 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Sur place, le trafic est perçu par beaucoup comme une échappatoire au travail dans les champs d’olives ou de dattes. « Quand tu travailles du matin au soir dans les champs, tu gagnes juste 120 livres égyptiennes par jour [6,61 euros], témoigne un ancien fonctionnaire qui vit au cœur de la zone frontalière. Avec ça, tu ne peux même pas acheter un kilo de viande. » Alors, ajoute-il, « quand les jeunes du coin, qui n’ont jamais plus de 30 ans, et qui sont parfois mariés avec des enfants en bas âge, voient un gars se construire une villa ou un grand jardin, ils veulent la même chose sans penser au danger ».

Un ancien trafiquant reconverti dans le tourisme renchérit : « Un conducteur de pick-up chargé de cigarettes gagne 3 800 euros pour un aller-retour entre la Libye et l’Egypte. » C’est près de quarante fois le salaire mensuel moyen en Egypte. De quoi attirer les candidats malgré le risque mortel – en juillet 2020, la présidence égyptienne a annoncé le chiffre probablement exagéré de « 10 000 voitures remplies de terroristes et de trafiquants » détruites en sept ans, soit « 40 000 personnes tuées ».

Mais selon Jalel Harchaoui, chercheur au sein de l’ONG suisse Global Initiative Against Transnational Organized Crime, la menace terroriste venant de Libye est « largement surestimée par l’armée égyptienne afin d’obtenir du soutien sur la scène internationale ». Depuis 2017, aucun groupe terroriste ou se revendiquant comme islamiste n’est implanté dans la partie est de la Libye. « Il n’y a quasiment aucun élément permettant d’affirmer que l’Etat islamique ou d’autres groupes utilisent le trafic de drogue pour financer leurs opérations en Libye », conclut également un rapport de l’Institut européen pour la paix publié en mai 2020.

« Il n’y a que des civils qui sont tués. Les terroristes ne courent pas cette partie de désert, ils sont surtout concentrés dans le Sinaï, à l’extrême nord-est du pays » (La Source)

Source : Disclose

#Egypte #France #Opération_Sirlo #Abdel_fatah_al_sissi #DRM