Tags : Sahara Occidental, Maroc, ONU, Espagne, MINURSO, France, Etats-Unis,

Près de 35 ans se sont écoulés depuis que l’Espagne a abandonné son ancienne colonie à son triste sort de sang et de guerre. En l’état actuel des choses, le conflit est loin d’être résolu. Cet article est une tentative de discerner les motifs et les forces qui sous-tendent le conflit du Sahara occidental depuis la crise de 1975 jusqu’à aujourd’hui, en prenant particulièrement en considération la dimension internationale du conflit. Revêtu des couleurs de la guerre froide et de la guerre contre le terrorisme, le soutien international aux deux parties de ce conflit illustre très clairement les déséquilibres sinistres et les résultats du parrainage interétatique. Des recherches récemment publiées par Mundy[1] ont mis en évidence l’importance du rôle joué par l’Amérique, et surtout par Kissinger, dans la crise de 1975 : castrer efficacement la capacité des institutions internationales et de la négociation pour la résolution des conflits.

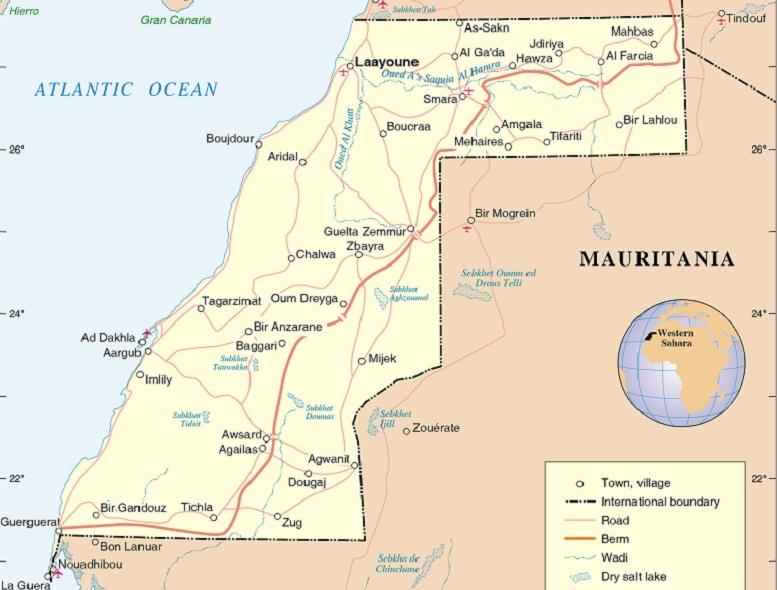

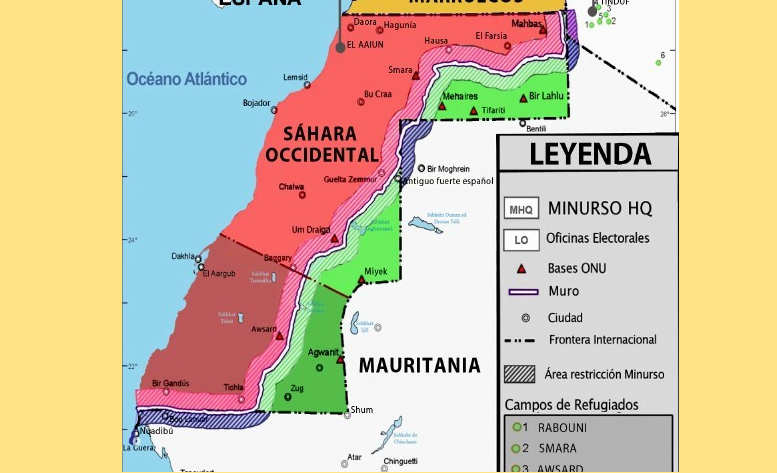

En novembre 1975, alors que le généralissime Francisco Franco agonise à Madrid, des milliers de volontaires de la Marche verte, organisée par le roi du Maroc Hassan II, traversent symboliquement l’ancienne colonie espagnole, marquant ce que les nationalistes marocains considèrent comme la réunification tant attendue du pays. Selon les termes de l’accord de Madrid, le Sahara occidental devait être divisé entre le Maroc et la Mauritanie et tout le personnel espagnol devait se retirer avant le 28 février 1976[2]. Le Front populaire de libération de Seguia El-Hamra et Rio de Oro (POLISARIO), a procédé à l’évacuation de 40 000 Sahraouis vers des camps situés près de la ville algérienne de Tindouf. Le 26 février 1976, le jour où l’Espagne s’est retirée de l’administration tripartite du territoire, le POLISARIO a proclamé la République arabe saharienne démocratique (RASD). Peu après, le POLISARIO est en guerre avec le Maroc et la Mauritanie – bien que des affrontements avec l’armée marocaine aient déjà eu lieu en octobre 1975, avant la pacifique Marche Verte. [3] Bien que le POLISARIO ait réussi en 1978, avec l’aide de l’Algérie, à vaincre l’armée mauritanienne et à forcer le gouvernement mauritanien à renoncer à ses revendications sur le territoire, il n’a pas été capable de mener la guerre à son terme, mais a seulement réussi à contenir les FAR marocaines dans une impasse qui a duré jusqu’au cessez-le-feu de septembre 1991, parrainé par l’ONU. L’objectif de ce cessez-le-feu était d’organiser un référendum d’autodétermination au début de 1992, mais celui-ci n’a jamais eu lieu. D’autres tentatives d’organiser le référendum ont été contrecarrées par les objections des deux parties quant à savoir qui devrait avoir le droit de vote dans un plébiscite qui mettrait fin à toute revendication de souveraineté et de légitimité pour l’une des parties.

La réticence du Maroc et du POLISARIO à renoncer à leur revendication de souveraineté sur le territoire est au cœur du conflit. Actuellement, le Maroc administre la majeure partie du territoire du Sahara Occidental et sa réticence à mettre en péril sa position actuelle et sa revendication de souveraineté a été inébranlable depuis 1975. Le gouvernement en exil de la RASD s’y oppose avec la même férocité et représente une revendication et un sentiment nationalistes qui, selon Tony Hodge, n’ont été que renforcés par la durée et la férocité de la lutte[4].

Une autre cause principale du conflit du Sahara Occidental à ce jour est la capacité des deux parties à obtenir un soutien international pour leurs revendications. Ainsi, la pression que les Nations Unies ont pu exercer sur les deux parties a été limitée, et jusqu’à présent inefficace. L’importance du modèle de parrainage international réside dans le fait que les Etats-Unis n’avaient aucun intérêt direct dans le Sahara Occidental, mais ils avaient un intérêt dans le maintien du régime anti-communiste du roi Hassan en Afrique du Nord. Hassan avait été capable de lier la survie de la monarchie à l’issue de la crise du Sahara occidental.

Pour élucider les motivations derrière le conflit, il est d’abord nécessaire d’explorer les facteurs clés qui ont joué un rôle dans la crise de 1974-75 qui a conduit à l’occupation marocaine. Il s’agit notamment de facteurs internes au Sahara Occidental, à l’Espagne et au Maroc, qui ont provoqué le retrait précipité de l’Espagne et façonné la politique du Maroc. Deuxièmement, il est également nécessaire d’explorer le rôle des principales puissances étrangères impliquées dans la crise : l’Algérie, les États-Unis et la France. Troisièmement, je tenterai de discerner comment les facteurs nationaux et internationaux, y compris le parrainage des grandes puissances, ont évolué jusqu’à aujourd’hui et de vérifier leur pertinence actuelle pour la poursuite du conflit.

Les facteurs de la crise de 1974-75

Depuis les derniers jours de la domination espagnole jusqu’à aujourd’hui, les partisans du nationalisme sahraoui et de sa revendication d’autodétermination se sont montrés extraordinairement résistants et déterminés face à l’adversité et à une guerre prolongée dans le désert. Bien que cette résistance ait été, dans une certaine mesure, rendue possible par l’aide de puissances étrangères telles que l’Algérie et la Libye[5], elle trouve ses racines dans un sentiment d’appartenance à une nation qui a pris naissance pendant l’administration espagnole du territoire, et qui a été exacerbé par le conflit. La résistance à l’autorité espagnole s’est manifestée au début de l’occupation espagnole, puis en collaboration avec l’Armée de libération marocaine en 1957-58, et a été réprimée par l’opération franco-espagnole « Ouragan »[6]. [Hodges affirme qu’à ce stade, il est possible que « certains participants sahraouis à cette lutte aient embrassé l’idéal de faire partie du Maroc indépendant, mais il est probable que la plupart […] considéraient leur lutte comme une reprise du ghazzian anticolonial »[7]. En effet, je classerais la résistance au début de l’occupation espagnole comme une résistance primaire, et donc tribale plutôt que nationaliste par essence. En revanche, le mouvement de résistance que l’Espagne et la France ont réprimé dans les années 1950 était de nature plus nationaliste et constituait donc une résistance anticoloniale secondaire, selon la définition de Terence Ranger[8].

Dans les années 1960 et 1970, l’expérience coloniale, qui avait offert certaines opportunités d’éducation et d’emploi et favorisé la sédentarisation dans les nouveaux centres urbains ainsi que l’intégration dans les cadres sociaux et politiques espagnols, a engendré une nouvelle génération de leaders anticolonialistes qui avaient étudié à l’étranger, en Espagne ou au Maroc, et qui étaient déterminés à obtenir l’indépendance. [En 1967, un mouvement officiel pour l’indépendance, l’Organisation pour la libération de Saquiat al-Hamra et Wad al-Dahab, a été créé par Mohammed Sidi Ibrahim Bassiri, un Reguibi qui avait étudié à Casablanca, au Caire et à Damas. Le mouvement a été brutalement réprimé par les autorités espagnoles en juin 1970, et Bassiri n’a jamais été revu.

Par la suite, en mai 1973, le Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Rió de Oro (Front POLISARIO) a été créé par de jeunes étudiants et des militants chevronnés dirigés par El Ouali Mustapha Sayed. Les efforts espagnols pour contrer l’influence croissante du POLISARIO – avec un plan d’autonomie interne adopté par la Djemaa (une assemblée consultative de représentants tribaux créée en 1967 par les autorités coloniales) en 1974, et la création du parti pro-espagnol Partido de la Unión Nacional Saharaui (PUNS) – ont été inefficaces. [En mai 1975, une mission d’enquête de l’ONU s’est rendue sur le territoire et a conclu qu’ »il y avait un consensus écrasant parmi les Sahraouis à l’intérieur du territoire en faveur de l’indépendance et contre l’intégration à tout pays voisin » et a assisté à « des manifestations de masse, de soutien à un mouvement, le Front POLISARIO »[12] Il semble clair qu’en 1975, de larges sections de la population du Sahara occidental étaient déterminées à obtenir l’indépendance. Cette détermination est à l’origine du conflit, car elle s’est traduite par un soutien populaire suffisant pour que le POLISARIO s’engage dans la guerre qui a suivi.

En opposition à la détermination des Sahraouis à obtenir l’indépendance se trouve la revendication fortement défendue par le Maroc de la souveraineté sur le territoire. Cette revendication est fondée sur l’étendue historique de la domination marocaine qui incluait la Mauritanie, de grandes parties de l’ouest de l’Algérie, le nord du Mali et le Sahara occidental et qui était fortement défendue par le parti nationaliste Istiqlal. La nature de la revendication semble difficile à saisir pour les observateurs occidentaux, puisque la « souveraineté » dans ce cas est basée sur l’allégeance personnelle des personnes à la direction religieuse et politique – la Couronne marocaine – plutôt que sur la nature territoriale selon la compréhension occidentale traditionnelle du terme. La revendication marocaine était fondée sur l’allégeance des tribus du territoire au sultanat marocain avant le traité de Fès de 1912. En effet, les liens entre le Maroc précolonial et le Sahara Occidental semblent avoir été très étroits[13] L’Espagne a nié que ces liens constituaient une revendication de souveraineté précoloniale, affirmant que le territoire était terra nullus avant la colonisation, et a annoncé le 21 août 1974 qu’elle organiserait un référendum en 1975 pour accorder l’autodétermination à la colonie.

Le Maroc, irrité par le fait que le référendum inclurait l’option de la continuation de l’administration espagnole ou de l’indépendance, mais pas de l’intégration au Maroc, a proposé le 17 septembre 1974 de demander à la Cour Internationale de Justice un avis consultatif sur la question de savoir si le Sahara Occidental avait été terra nullus avant la colonisation et, si non, quels avaient été les liens juridiques entre ce territoire et le Maroc et la Mauritanie. L’importance cruciale de cette demande était que, si le territoire avait été trouvé comme ayant des liens de pleine souveraineté avec le Maroc, la solution de décolonisation selon la résolution 1514 (XV), paragraphe 6, de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1960 aurait été sa réintégration plutôt qu’un référendum d’autodétermination[14]. Cette clause était destinée à résoudre le statut des petites enclaves, si leur statut de souveraineté précoloniale avait été clair, en les rendant à leur autorité précoloniale. Cependant, elle n’a pas été conçue pour aider à la décolonisation de zones aussi grandes que le Sahara Occidental.

La Cour a décidé qu’il y avait des liens légaux de fidélité entre certaines tribus individuelles et le Sultan, ainsi que des liens les reliant à une entité mauritanienne, mais que cela ne constituait pas des droits de souveraineté. La CIJ a également affirmé le droit du territoire à l’autodétermination. L’arrêt » a fait des vainqueurs et des vaincus de toutes les parties intéressées, laissant chacune d’entre elles libre de tirer ses propres conclusions « [15]. Hassan II a salué cette décision comme une reconnaissance mondiale de la revendication du Maroc et a proclamé la Marche Verte pour récupérer le territoire.

La détermination d’Hassan à récupérer le Sahara occidental n’était cependant pas seulement motivée par des revendications historiques. En plus d’être extrêmement riche en poissons, le Sahara Occidental était le sixième exportateur mondial de phosphates ; le seul concurrent potentiel pour l’industrie d’exportation de phosphates du Maroc. Il est cependant plus important de considérer que la monarchie connaissait un point bas dans sa popularité et sa stabilité après deux tentatives de coup d’état en juillet 1971 et août 1972 qui avaient menacé la vie du roi. La deuxième tentative de coup d’État a impliqué le ministre de la défense, le général Oukfir, et a été suivie d’une rébellion rurale et d’émeutes urbaines en mars 1973. Ces événements reflètent un mécontentement plus large à l’égard de la situation économique et politique du pays. Face à cette situation, » Hassan savait qu’il devait reconstruire le système politique marocain et forger un objectif commun avec l’opposition nationaliste « [16] ainsi qu’un consensus national plus large autour de son pouvoir. La récupération du Sahara occidental est devenue un point de ralliement pour l’opinion publique marocaine. L’appel à 350 000 volontaires pour la Marche verte a connu un grand succès, puisqu’ils ont été 524 000. Plus important encore, » les partis d’opposition se sont empressés de le soutenir, tout comme l’OLP et de nombreux gouvernements arabes « [17]. La cause de l’union nationale avait fourni un objectif qui unissait l’opinion populaire, les partis nationalistes et la monarchie, qui pouvait » reprendre l’hégémonie nationale par la domination du discours nationaliste « [18].

Un matin froid de la fin octobre 1975, dans la salle habituelle du conseil du palais du Pardo, on assiste à la dernière scène de l’agonie du Caudillo. La pièce adjacente dissimule la machinerie complexe qui maintient le dictateur en vie grâce à une multitude de tubes et de fils. Franco est amené par deux médecins en uniforme militaire ; il est vêtu d’une tenue militaire complète, signifiant qu’il dirige les trois forces armées. A côté de lui est assis Jose Luis Solis. Arias Navarro expose la situation pressante au Sahara espagnol et la position du Maroc. La réponse du dictateur est claire et sèche : » Declarad guerra a Marruecos « . 19] Cependant, la guerre n’a jamais été déclarée. Il me semble que les ministres du dictateur mourant ont conclu qu’une transition en douceur après sa mort était plus importante que l’engagement de l’Espagne envers sa colonie.

La position du prince Juan Carlos dans la crise est également ambiguë. Sa visite fringante du territoire et des troupes d’élite qui le défendent a peut-être été conçue pour s’attirer les bonnes grâces de l’armée et des résidents espagnols du territoire, qui ont été évacués peu après vers l’Espagne, plutôt que pour affirmer la détermination de l’Espagne à défendre le territoire. En tout état de cause, son amitié durable avec le roi Hassan et son fils suggère que la position du roi d’Espagne a au moins évolué vers une acceptation de la perte du Sahara occidental au profit du Maroc.

Les préoccupations du régime espagnol concernant la succession de Franco et une transition pacifique ont été parmi les facteurs les plus déterminants de la politique espagnole pendant la crise. Le pays était en proie à des troubles depuis l’assassinat du Premier ministre, l’amiral Carrero Blanco, par l’ETA en 1973. Arias-Navarro lui a succédé et a présidé aux divisions du cabinet, aux dernières périodes de maladie de Franco, aux appels à la démocratie ainsi qu’à la violence croissante des séparatistes basques. Même si les forces militaires marocaines n’étaient pas de taille à affronter les troupes espagnoles stationnées dans la colonie, [20] les conséquences politiques d’une guerre auraient pu être catastrophiques pour le régime. Le gouvernement espagnol subit également la pression des États-Unis et de la France[21] pour laisser le territoire au Maroc, éventuellement après un accord pour sauver la face, car la déstabilisation de la monarchie marocaine aurait été aussi indésirable que les effets d’une guerre coloniale sur l’Espagne. [Même si le ministre des Affaires étrangères Cortina y Maurí a essayé d’insister sur la tenue d’un référendum et a peut-être rencontré le leader du POLISARIO El-Ouali en septembre 1975,[23] il semble avoir été dépassé par la faction plus radicale dirigée par Solís Ruiz, qui était prête à se soumettre aux conditions d’Hassan[24] Une transition sans heurts après la mort de Franco était d’une plus grande importance politique que l’engagement de l’Espagne envers l’autodétermination de son ancienne colonie.

La dimension internationale

Le rôle de la communauté internationale a été crucial pour déterminer l’issue de la crise de 1975. Tout d’abord, l’Algérie était, depuis son indépendance en 1962, opposée au Maroc. Leur inimitié découle d’une rivalité régionale alimentée par une confrontation idéologique. Le Maroc était une monarchie conservatrice et pro-occidentale, tandis que l’Algérie était un État issu de la révolution et le champion du mouvement des non-alignés. Le Maroc avait revendiqué de grandes parties de l’Algérie occidentale pour des raisons historiques et rejeté le principe de l’uti possidetis ; cette confrontation a conduit à la guerre des sables de 1963[25]. Des arguments similaires ont été utilisés par le Maroc[26] pour justifier la souveraineté sur le Sahara occidental. Le rejet à peine voilé de l’autodétermination par le Maroc, que l’Algérie défendait, a alarmé le gouvernement de Boumedienne, car Hassan » ramenait à la vie les vieux démons du Grand Maroc « [27] Il a été suggéré[28] que les scrupules de l’Algérie à l’égard des revendications marocaines sur le territoire pouvaient également être le résultat de son désir d’obtenir une route vers l’Atlantique à travers le Sahara occidental pour son minerai de fer[29], ainsi que des intérêts liés aux ressources du territoire. Hodges, cependant, rejette les raisons idéologiques et économiques et met en avant les préoccupations algériennes selon lesquelles » l’équilibre régional entre l’Algérie et le Maroc pencherait dangereusement à l’avantage de Hassan « [30] et du bloc occidental. Je suggère que la position algérienne était le résultat de facteurs idéologiques et d’un désir de saper le régime marocain. Après de nombreuses hésitations, l’Algérie a embrassé la cause du POLISARIO, engageant même ses propres troupes au tout début de la guerre, et a commencé à apporter un soutien diplomatique et économique ainsi qu’à fournir du matériel militaire de fabrication soviétique. Le soutien de l’Algérie s’est avéré plus important que celui de la Libye voisine et a permis au Front d’expulser les Mauritaniens et de maintenir les Marocains dans une impasse militaire coûteuse.

La crise de 1975 s’inscrit dans la logique globale de la guerre froide, ce qui a contribué à la prolongation du conflit. Des hypothèses sur l’importance du Maroc en Afrique et dans le monde arabe, sa position stratégique, son opposition au communisme, au nationalisme arabe et son rôle dans la stabilité régionale ont conduit la France, les États-Unis et même l’Espagne à conclure que la stabilité de la monarchie marocaine était d’une importance capitale[31].

Cet alignement stratégique s’est traduit par un parrainage très solide des États-Unis et de la France, qui s’est traduit par un soutien substantiel en termes de fournitures d’armes,[32]d’aide économique et de soutien diplomatique. Ce dernier a été crucial dans le développement de la crise de 1975 et la poursuite du conflit jusqu’à ce jour. Mundy soutient de manière convaincante que pour assurer la survie politique d’Hassan, les États-Unis n’ont pas seulement ralenti et contenu les actions du Conseil de sécurité, mais ont également reçu « une directive explicite du président Ford pour poursuivre une politique pro-marocaine sans ambiguïté »[33]. [33] L’ambassadeur américain à l’ONU en 1975-76, Daniel Patrick Moynihan, a écrit que l’objectif premier des États-Unis était que « l’ONU se révèle totalement inefficace dans toutes les mesures qu’elle entreprend »[34]. Cela s’est traduit par des pressions pour des résolutions faibles en faveur du Maroc et peut-être même par la facilitation d’un « vote [référendaire] truqué de l’ONU »[35], ainsi que par des pressions sur le gouvernement espagnol pour négocier directement avec le Maroc. Le secrétaire général de la colonie Luis Rodriguez de Viguri, témoignant devant les Cortes dans le cadre des enquêtes parlementaires espagnoles sur le retrait de la colonie, a blâmé les gouvernements américain et français pour les pressions qui ont abouti à la rétrocession au Maroc[36].

Il semble clair que le soutien diplomatique des Etats-Unis et de la France était essentiel pour garantir l’issue de la crise en faveur du Maroc, contre les principes d’autodétermination des Nations Unies, afin d’assurer « la stabilité du trône chancelant du roi Hassan ». [La conséquence du contournement du droit international par le Maroc, au point même d’éviter un référendum « truqué » en 1975, a été (comme au Timor oriental et en Palestine) un arrangement précaire basé sur le pouvoir de facto et la force militaire, et constitue, à ce jour, l’une des principales causes du conflit.

Les principes du conflit aujourd’hui

L’impasse militaire des deux décennies suivantes a été brisée par l’accord de cessez-le-feu de 1991, parrainé par les Nations unies, qui prévoyait un référendum au début de 1992 et l’établissement d’une force de maintien de la paix, la MINURSO. Le référendum n’a jamais eu lieu ; le cessez-le-feu a été occasionnellement rompu par les deux parties, les réfugiés ne sont pas rentrés, et le Maroc a pu profiter militairement du cessez-le-feu pour étendre son contrôle sur le territoire[38].

Pendant les dix années qui ont suivi le cessez-le-feu, le conflit s’est concentré sur la question de savoir qui devait voter au référendum. Le POLISARIO fait campagne pour une liste électorale basée sur le référendum espagnol de 1974, affirmant que le Maroc a depuis changé la conformation démographique du territoire et que les immigrants marocains ne devraient pas avoir le droit de vote. Le Maroc soutient que des milliers de Sahraouis (comme les descendants des survivants de l’ »Opération Ouragan »[39]) ont été exclus des listes électorales et n’accepte pas les différentes listes établies par la MINURSO. Des recours interminables ont fait que les parties n’ont jamais pu se mettre effectivement d’accord sur une liste électorale qui ne favorise pas leur revendication. En effet, le référendum est un concours de type » winner takes all « [40] qui déterminera la survie de l’une ou l’autre des causes.

En 2001, le nouvel envoyé du Secrétaire général, James Baker, a conclu que le plan de règlement de 1991 ne pouvait être mis en œuvre et a proposé un accord-cadre suggérant une administration marocaine en préparation d’un référendum, avec une liste électorale incluant tous les résidents permanents du territoire depuis le 31 octobre 1998, ce qui a été rejeté par POLISARIO. En 2002, Kofi Annan a proposé que le Conseil de sécurité choisisse l’une des quatre options (1 : le plan de règlement, 2 : l’accord-cadre, 3 : la division du territoire et 4 : la fin de la MINURSO) que Baker devait développer et qui serait imposée par le Conseil de sécurité aux parties sans nouvelles négociations. Le Conseil de sécurité n’a pu se mettre d’accord sur aucune de ces options. En 2003, Baker a proposé un « plan de paix » basé sur un référendum qui inclurait la liste électorale existante de la MINURSO et la liste du HCR des exilés et résidents sahraouis depuis le 30 décembre 2003, l’ONU ayant le dernier mot sur l’éligibilité ; le POLISARIO a accepté mais pas le Maroc, mécontent des aspects non négociables du plan.

La détermination marocaine à annexer le territoire n’a pas été diminuée par les coûts extrêmement élevés de la guerre et la crise économique des années 1980. La légitimité de la monarchie est si inextricablement liée au Sahara occidental qu’elle ne peut abandonner la course à la souveraineté, d’autant plus qu’au Maroc, le territoire est considéré par les autorités comme faisant partie intégrante de la nation. En septembre 1996, le gouvernement a salué la participation des Sahraouis à un référendum constitutionnel comme une preuve de leur allégeance.[41] Cette position est également dénotée par l’accord signé en octobre 2001 avec Kerr-McGee et TotalFinaElf pour l’exploration pétrolière dans les eaux sahariennes.[42] Les enjeux n’ont fait qu’augmenter avec la découverte de pétrole. La politique marocaine consiste désormais à rechercher un accord avec le POLISARIO qui légitimerait son contrôle de fait du territoire[43], comme il a tenté de le faire en juin 2007 lors de pourparlers à Manhasset (New York)[44].

Les problèmes intérieurs de l’Algérie ont réduit la marge de manœuvre du POLISARIO, puisque l’aide matérielle au POLISARIO a été réduite et que l’Algérie attend désormais du Front qu’il poursuive ses objectifs par la diplomatie plutôt que par les armes[45]. La Libye a également retiré son aide, le colonel Kadhafi estimant qu’un soutien continu au Front pourrait » balkaniser » le Maghreb[46]. Cependant, comme l’ont montré les récents échecs des négociations, l’Algérie soutient toujours le POLISARIO, notamment en termes d’activité diplomatique et de soutien aux négociations. Cela ne devrait pas être surprenant, car l’actuel président Bouteflika était le ministre des affaires étrangères qui a soutenu POLISARIO pour la première fois en 1975. L’observateur doit également tenir compte de la concurrence du Maroc et de l’Algérie pour l’hégémonie régionale. En effet, leur quête est pratiquement terminée, et le Sahara occidental est un facteur majeur, car l’annexion formelle du territoire par le Maroc pourrait saper la position de l’Algérie.

Le Maroc a bénéficié d’un grand soutien des États-Unis et de la France pendant sa guerre contre le POLISARIO avant le cessez-le-feu, la France étant le principal fournisseur d’armes et les États-Unis fournissant de grandes quantités d’aide financière, de prêts et de matériel militaire[47]. L’Espagne n’a jamais pris de mesures sérieuses pour rectifier ses engagements trahis en faveur de l’autodétermination de son ancienne colonie. Le Maroc a bénéficié d’un soutien international continu, en particulier depuis qu’il s’est révélé être un allié clé dans la guerre contre le terrorisme[48]. Il conserve un soutien diplomatique suffisant de la part de la France et des États-Unis pour garantir qu’aucune résolution ne lui sera imposée par le Conseil de sécurité. En octobre 2003, le président Chirac a déclaré que la France soutenait la position marocaine au Conseil de sécurité et qu’ »une solution nécessite l’accord des parties, en particulier celui des deux parties principales, et ne peut être imposée par la communauté internationale contre la volonté de l’une des parties »[49]. [John Bolton, représentant des Etats-Unis à l’ONU en 2005-2006, a écrit dans ses mémoires que, bien qu’il soit clair qu’un référendum équitable aboutirait à l’indépendance, cela « déstabiliserait le Maroc et risquerait une prise de pouvoir par des islamistes extrémistes » et qu’ »il n’y avait aucun doute que la stabilité pour le roi Mohammed VI l’emportait sur l’autodétermination ». [Le soutien de la France et des Etats-Unis, mais aussi le soutien tacite et la reconnaissance[51] accordée par d’autres puissances comme le Royaume-Uni, l’Espagne et l’UE[52] au Maroc signifie non seulement qu’aucun plan de paix ne sera appliqué contre ses intérêts, mais aussi que le sort de ceux dont les droits de l’homme sont violés au Sahara Occidental[53] et dans les camps autour de Tindouf continuera à être ignoré[54].

Il est clair que le soutien de la position marocaine par la France et surtout les Etats-Unis est la clé de la poursuite de l’effort militaire du Maroc contre le POLISARIO ainsi que sa capacité à bloquer toute action de l’ONU en s’assurant que, sous la menace du veto, le Conseil de Sécurité ne rendra aucune proposition de paix applicable au Maroc. La même influence qui a permis aux Etats-Unis eux-mêmes de contourner l’ONU lors de l’invasion de l’Irak en 2003 est utilisée par le Maroc dans sa violation des processus d’autodétermination de l’ONU et sa conquête effective du territoire.

Par conséquent, les forces à l’origine du conflit du Sahara occidental sont : premièrement, l’incapacité et le manque de volonté de l’Espagne de résister à la pression marocaine pour une cession sans référendum en 1975, ce qui a abouti au statut non résolu du territoire. À ce jour, les gouvernements espagnols n’ont pris aucune mesure pour résoudre cette situation[55]Deuxièmement, la position de la monarchie marocaine et du POLISARIO est d’une importance capitale : Mohammed VI serait sérieusement endommagé par une capitulation sur la question, car cela détruirait complètement l’initiative nationaliste de la monarchie. Aucune des deux parties n’est prête à renoncer à sa souveraineté. En tout état de cause, le contrôle marocain du territoire est très poussé et serait très difficilement renversé militairement par le POLISARIO, car le soutien limité que le Front reçoit actuellement de l’Algérie ne lui permettrait pas de reproduire les campagnes plus réussies des années 1970 et 1980. Troisièmement, le parrainage explicite et le soutien international implicite du Maroc excluent toute solution qui lui serait imposée par l’ONU, ce qui signifie qu’il est maintenant en mesure de pousser à une solution basée sur l’autonomie partielle plutôt que sur l’indépendance en raison du fait accompli de son pouvoir sur le territoire.

L’impasse diplomatique continue parce que les deux parties sont toujours résolues à poursuivre la souveraineté sur le Sahara Occidental. La clé de l’impasse actuelle est la réticence des deux parties à parvenir à un accord et la réticence du Conseil de sécurité à prendre des mesures pour en imposer un, grâce au parrainage efficace du Maroc par la France et les États-Unis[56]. Toutes les mesures que l’ONU a prises jusqu’à présent pour résoudre la question ont été basées sur les initiatives de bons offices du Secrétaire général (en vertu du chapitre VI de la Charte des Nations unies), et sont donc susceptibles d’échouer parce que le Conseil général n’est pas disposé à imposer une partie d’une initiative de paix aux parties.

Les perspectives de paix nécessiteraient une action plus énergique de la part de l’ONU, ce qui exigerait le soutien des Américains et des Français, mais entraînerait des critiques et une instabilité pour la monarchie marocaine. En attendant, des centaines de milliers de réfugiés sahraouis vivent dans des conditions honteuses dans les camps de Tindouf, avec peu de perspectives de changement. La communauté diplomatique exprime sa sympathie pour le sort des Sahraouis, mais n’est pas prête à agir.[57] Une réévaluation décisive par Barak Obama sur les politiques de collaboration contre le terrorisme et les droits de l’homme ont le potentiel de mettre en danger le soutien international qui rend la position marocaine tenable, mais malheureusement, cela semble peu probable.

Bibliographie

Bolton, J, ‘Surrender Is Not an Option’, Threshold (New York 2007)

Damis, J, ‘Sahrawi Demonstrations’, Middle East Report, No. 218 (Spring 2001), pp. 38-41.

Franck, T, ‘The Stealing of the Sahara’, The American Journal of International Law, Vol. 70, No. 4 (Oct., 1976), pp. 694-721.

Hodges, T, ‘The Origins of Saharawi Nationalism’, Thirld world Quarterly, Vol 5, 1 (January 1983), pp. 28-57.

Hodges, T, Sahara occidental : The Roots of a Desert War, Lawrence Hill & Co. (Westport, 1983)

Heggoy, AA, ‘Colonial Origins of the Algerian-Moroccan Border Conflict of October 1963′ African Studies Review, Vol. 13, No. 1 (April 1970), pp. 17-22.

Human Rights Watch, Rapport mondial 2007,

Jensen, E, Sahara Occidental, Anatomie d’une impasse, Lynne Rienner (Londres 2005)

Joffé, G, ‘Western Sahara : Conflit sans fin ? Le Monde Diplomatique, édition espagnole, février 2009

Joffé, G, ‘The Conflict in the Western Sahara’, in Conflict in Africa, ed Oliver Furley, Tauris (London, 1995), pp. 110-133.

Marks, T, ‘Spanish Sahara – Background to Conflict’, African Affairs, Vol 75, 298 (janvier 1976), pp. 3-13.

Lawless, R, et L Monahan (eds), War and Refugees : The Western Sahara Conflict, Pinter (Londres, 1987).

Mohsen-Finan, K, Sahara Occidental, Les enjeux d’un conflit régional, CNRS (Paris, 1997)

Moynihan, D, A Dangerous Place, Little Brown (New York, 1980)

Mundy, J, ‘Neutralité ou complicité ? The United States and the 1975 Moroccan Takeover of the Spanish Sahara’, The Journal of North African Studies, Vol 11, 3, (September 2006), pp. 275-306.

Mundy, J, ‘Thirty Years of Conflict : How the US and Morocco seized the Spanish Sahara’, Le Monde Diplomatique (janvier 2006),

Okere, BO, ‘The Western Sahara Case’, International and Comparative Law Quarterly, Vol 28, 2 (avril 1979) pp. 396-312.

Pennell, C, Morocco since 1830, Hurst & Co. (Londres, 2000).

Ranger, TO, ‘Connexions between ‘Primary Resistance’ Movements and Modern Mass Nationalism in East and Central Africa : II’, The Journal of African History, Vol. 9, No. 4 (1968), pp. 631-641.

Ross, C, Independent Diplomat, Hurst & Company (Londres, 2007)

Sater, JN, Civil society and Change in Morocco, Routledge (Londres, 2007)

Seddon, D, ‘Morocco and the Western Sahara’, Review of African Political Economy, 38, (April 1987), pp. 24-47.

Seddon, D, ‘Western Sahara Referendum Sabotaged’, Review of African Political Economy, No. 53, (March 1992), pp. 101-104.

Seddon, D, ‘Western Sahara Tug-of-War’, Review of African Political Economy, No. 52, (November 1991) pp. 109-114

Thobani, A, ‘Western Sahara Since 1975 Under Moroccan Administration’, Edwin Mellen (New York, 2002)

Western Sahara Campaign, ‘Oil : Shifts in the Balance’, Review of African Political Economy, Vol 30, 96 (juin 2003), pp. 339-340.

The Guardian,

Conférence de presse, Président Jacques Chirac, , consulté le 23 janvier 2009 et traduit par Pablo de Orellana.

Yara, AO, L’insurrection Saharaouie, de la guerre à l’état 1973-2003, L’Harmattan (Paris, 2003).

[1] J. Mundy, ‘The United States and the 1975 Moroccan Takeover of the Spanish Sahara’, The Journal of North African Studies Vol11, 3, pp. 275-306.

[2] A. Thobani, Le Sahara occidental depuis 1975 sous administration marocaine, pp. 58.

[3] T. Hodges, Sahara Occidental : Les racines d’une guerre du désert, pp. 220.

[4] Hodges, ‘The Origins of Saharawi Nationalism’, pp56.

[5] G. Joffé, ‘Western Sahara : Un conflit sans fin ? Le Monde Diplomatique, édition espagnole, février 2009.

[6] T. Marks, ‘Spanish Sahara – Background to Conflict’, African Affairs, Vol. 25, 298, p.p6.

[7] Hodges, Origines du nationalisme sahraoui, p. 32.

[8] T. O. Ranger, ‘Connexions between ‘Primary Resistance’ Movements and Modern Mass Nationalism in East and Central Africa : II’, The Journal of African History, Vol. 9, No. 4 (1968), pp. 631-641.

[9] George Joffé, ‘Conflict in the Western Sahara’, Conflict in Africa, ed Oliver Furley, pp119.

[10] Thobani, pp48

[11] Ibid, pp49

[12] Rapport de la mission de visite de l’ONU au Sahara espagnol, 1975, cité dans Hodges, The Roots of a Desert War, pp. 199.

[13] Joffé, ‘Conflit au Sahara Occidental’, pp116.

[14] G. Joffé, ‘ICJ and the Western Sahara’, War and Refugees : Le conflit du Sahara occidental, pp. 21

[15] B. O. Okere, ‘The Western Sahara Case’, International and Comparative Law Quarterly, Volp28,2, pp312.

[16] C. Pennell, Morocco since 1830, pp333.

[17] Ibid, pp339

[18] J. Sater, Société civile et changement au Maroc, pp44.

[19] Communication privée de Solis et du chirurgien personnel de Franco, le Dr Pozuelo.

[20] Hodges, Roots of a Desert War, p. 215.

[21] Ibid, pp215

[22] Le récent renversement de l’Estado Novo portugais, miné par les guerres coloniales, par des révolutionnaires socialistes a dû peser lourd sur les politiciens espagnols.

[23] Hodges, p. 205.

[24] J. Mundy, p. 290.

[25] AA Heggoy, ‘Colonial Origins of the Algerian-Moroccan Border Conflict of October 1963′, African Studies Review, Vol13,1, pp21.

[26] » Le Maroc a fondé ses arguments sur la situation telle qu’elle était avant l’intrusion des Européens « ,Ibid, pp20.

[27] Hodges, Roots of a Desert War, pp. 191.

[28] Notamment par le Secrétaire d’État Kissinger. Mundy, pp297

[29] extrait dans le sud-ouest de l’Algérie, loin des usines de fusion de la côte méditerranéenne.

[30] Hodges, Roots of a Desert War, p. 194.

[31] Joffé, « Conflit au Sahara Occidental », pp. 125.

[32] Seddon, ‘Morocco and the Western Sahara’, Review of African Political Economy, 38, pp. 24-47.

[33] Mundy, pp. 300

[34] Daniel Moynihan, A Dangerous Place, p. 247.

[35] Conversation entre Kissinger et le Président Ford, 11 novembre 1975, Mundy, pp. 300.

[36] Ibid, pp290

[37] T. Franck, ‘The Stealing of the Sahara’, The American Journal of International Law, Vol70, No4, pp696.

[38] D. Seddon, ‘Western Sahara Tug-of-War’, Review of African Political Economy, No. 52, pp112.

[39] Joffé, ‘Conflict in the Western Sahara’, pp117.

[40] E. Jensen, Sahara Occidental, Anatomie d’une impasse, pp13.

[41] Pennell, pp379

[42] Western Sahara Campaign, ‘Oil : Shifts in the Balance’, Review of African Political Economy, Vol30,96, pp340.

[43] Simon Tisdall, ThepGuardian, 13.3.2007

[44] Ian Black, ThepGuardian, 18.6.2007

[45] Joffé, ‘Sahara Occidental : Conflit sans fin ?

[46] Ibid.

[47] David Seddon, « Le Maroc et le Sahara Occidental », pp29.

[48] « […] les Etats-Unis auraient envoyé des suspects terroristes au Maroc pour interrogatoire dans le cadre du programme connu sous le nom de « restitution extraordinaire » ». C. Ross, Independent Diplomat, p. 125

[49] Conférence de presse 11/11/2003 (myttranslation)

[50] J. Bolton, Surrender is not an option, pp368

[51] Ross, p. 113

[52] Javier Solana, lors d’une récente visite au Maroc, a déclaré que l’UE considère le Maroc comme « un partenaire de premier plan dans la région méditerranéenne », Thobani, pp297.

[53] HumanpRightspWatchpWorldpReportp2007

[54] Thobani, pp247

[55] L’action de l’Espagne à ce jour s’est limitée au faible volontarisme de particuliers accueillant des enfants sahraouis pour passer l’été en Espagne.

[56] Jensen, p. 112.

[57] Ross, p 114

#Sahara_Occidental #Maroc #France #Espagne #Etats_Unis