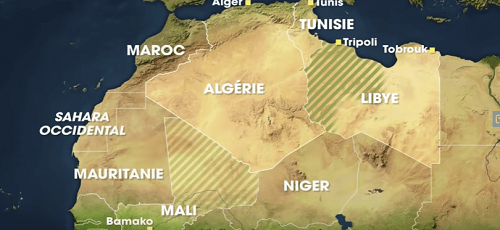

Energie: Pour un repositionnement stratégique de l’Algérie – diplomatie énergétique, diplomatie de proximité, crise ukrainienne, Afrique du Nord, Sahel, Maroc

Tout en préservant son principe de non-alignement, l’Algérie s’engage dans des actions multilatérales ou bilatérales de pacification dans la résolution des conflits. Cependant, à travers sa diplomatie énergétique, elle compte devenir un acteur-clé dans l’approvisionnement en énergie de l’Europe.

Arslan CHIKHAOUI*

La crise politico-militaire russo-ukrainienne ainsi que les conflits de faibles intensités dans la région Afrique du Nord et Sahel font que l’Algérie dans son regain diplomatique s’appuie, notamment, sur une diplomatie à double détente énergétique et de proximité pour un positionnement stratégique dans la nouvelle reconfiguration géopolitique de la nouvelle Ere qui s’en suivra.

Il est clair que cette diplomatie ne s’écarte pas de sa doctrine en matière de politique étrangère, de défense nationale et de sécurité dont les fondamentaux sont inscrits dans la déclaration de novembre 1954 qui consacre l’Etat algérien. Incontestablement, le développement futur de la politique étrangère de l’Algérie continuera à s’appuyer sur ses principes fondamentaux, à savoir la défense de l’Indépendance nationale, le recouvrement de l’identité nationale, le refus de toute forme d’ingérence, le refus de toute base militaire étrangère sur son sol, le rejet de la politique d’alliance et des pactes militaires, la participation active contre le sous-développement et la pauvreté, l’autodétermination, le respect de la souveraineté des Etats et la non-ingérence dans les affaires internes des Etats souverains.

Il existe une nette distinction entre la diplomatie et la politique étrangère. Il est important de ne pas confondre ces deux concepts: la politique étrangère consiste essentiellement dans les principes, les objectifs fondamentaux, les tendances générales de l’Etat hors de ses frontières.

Elle est l’expression de chaque Etat de la manière dont il exécute la synthèse de ce qui se dégage au niveau international pour défendre et faire valoir, notamment, à travers les organisations internationales. La diplomatie, quant à elle, assure l’exécution du programme que le pays s’est assigné dans ce domaine, sur application méthodique et quotidienne, par le moyen de négociation ou, tant au moins de conversation, un moyen d’action de la politique étrangère. Elle est aussi l’art d’ordonner, de diriger, de pratiquer les négociations au nom d’un Etat. La diplomatie n’est pas le seul instrument de la politique étrangère.

Le domaine de la diplomatie s’est vu élargi par l’inclusion, ces dernières années, de la question économique, commerciale, technique, culturelle, scientifique, sanitaire, et technologique, alors que traditionnellement les auteurs ne réservaient à la diplomatie que des contacts, entre Etats portant principalement sur des questions politiques. Par conséquent, il existe plusieurs types de diplomatie dont nous citons: la diplomatie parlementaire, la diplomatie directe ou classique, la diplomatie ad hoc, la diplomatie du terrain, la diplomatie du dollar, la diplomatie de proximité, la diplomatie secrète, la diplomatie ouverte, la diplomatie préventive, la diplomatie multilatérale.

Dans le cadre de sa diplomatie de proximité, l’Algérie, tout en préservant son principe de non-alignement, s’engage dans des actions multilatérales ou bilatérales de pacification dans la résolution des conflits (ex: crises au Mali, en Libye et en Ukraine). Cependant, à travers sa diplomatie énergétique, elle compte devenir un acteur-clé dans l’approvisionnement en énergie de l’Europe.

En effet, le dernier accord énergétique avec l’Italie pour l’augmentation de son approvisionnement progressivement à hauteur de 9 milliards de m3 de gaz naturel, la cessation de la fourniture du gaz naturel au Maroc issue de la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays en été 2021, et la récente crise du gaz avec l’Espagne démontrent que l’énergie devient le levier stratégique de l’Algérie aussi bien pour son positionnement dans le nouvel échiquier géopolitique mais également pour sa politique de diversification économique nationale.

Les exportations de l’Algérie qui sont constituées, présentement, par 97% d’hydrocarbures (42 milliards de m3 de gaz naturel, 11,48 millions de tonnes équivalent de gaz liquéfié, 95 millions de tonnes équivalent de pétrole, pour 2021) pourraient augmenter dans les années à venir. En effet, en matière de gaz, ses capacités d’exportation pourraient doubler à l’horizon 2032. Selon divers observateurs, le gaz naturel algérien constitue, aujourd’hui, environ 11% du marché européen. Pour arriver à atteindre des niveaux de 20% de l’approvisionnement de l’Europe, la valorisation de ces richesses naturelles est un pré-requis. Cela passe incontestablement par l’amélioration de l’efficacité énergétique et par l’investissement à l’amont pour de nouvelles découvertes d’hydrocarbures traditionnels, et la relance du projet de gazoduc Algérie-Sardaigne-Italie (Galst) d’une capacité de 8 milliards de m3 gazeux et qui devait être opérationnel en 2012.

Pour ce faire, la mise en oeuvre rapide voire l’adaptation de la loi des Hydrocarbures au contexte évolutif est un impératif pour la captation des Investissements directs étrangers (IDE) dans ce secteur.

Le ministre de l’Energie et des Mines dans sa récente déclaration médiatique au sujet de la possibilité d’augmenter les exportations de gaz algérien vers l’Europe a précisé: «En cas où des quantités supplémentaires sont disponibles, elles seront proposées sur des marchés Spot (à court terme) sans discrimination entre les clients. L’Algérie qui est un producteur et exportateur historique de gaz, reste liée à ses partenaires et clients par des contrats à long terme.

L’Algérie est reconnue par tous ses partenaires et clients comme un partenaire fiable, et a toujours honoré ses obligations, même dans les circonstances les plus difficiles». Il a, également, soutenu que le secteur de l’énergie est confronté au défi de garantir la demande intérieure de gaz naturel, qui ne cesse d’augmenter et que le montant alloué au programme d’investissement de la compagnie nationale publique ‘Sonatrach’, durant la période 2022-2026, avoisine 39 milliards d’USD, dont 70% pour l’exploration et la production et 20% pour le raffinage et la pétrochimie. Il a, aussi, souligné que la valorisation des ressources en hydrocarbures, constitue l’une des priorités du secteur qui vise à convertir plus de 50% de la production primaire d’hydrocarbures contre 32% actuellement.

De plus, une politique de développement des énergies renouvelables, actuellement insignifiante (moins de 1% de la consommation globale) devant combiner le thermique et le photovoltaïque avec plus de 3000 heures d’ensoleillement par an, permettrait à l’Algérie d’augmenter sa production électrique et d’en exporter une partie. Il n’est pas à exclure, selon la déclaration de plusieurs ministres de l’énergie qui se sont succédé durant une décennie, que l’Algérie envisage, d’une part, de construire sa première centrale nucléaire à utilisation pacifique (signataire du NPT), pour faire face à une demande d’électricité en augmentation exponentielle.

D’autre part, elle pourrait développer aussi bien du pétrole et du gaz de schiste dont les réserves avoisineraient 19500 milliards de m3 gazeux, mais qui nécessite aussi bien un consensus social, que de lourds investissements.

Elle pourrait aussi produire de l’hydrogène comme énergie alternative exportable à horizon 2050. En somme, le levier

«Energie» demeure le fer de lance d’une politique nationale de développement au sens global du terme (santé, éducation, R&D) et de diversification économique (agriculture, entrepreneuriat, etc.) et, également, celui d’une diplomatie d’influence pour l’arrimage de l’Algérie dans la nouvelle Ere.

*Expert en Géopolitique

L’Expression, 07 mai 2022