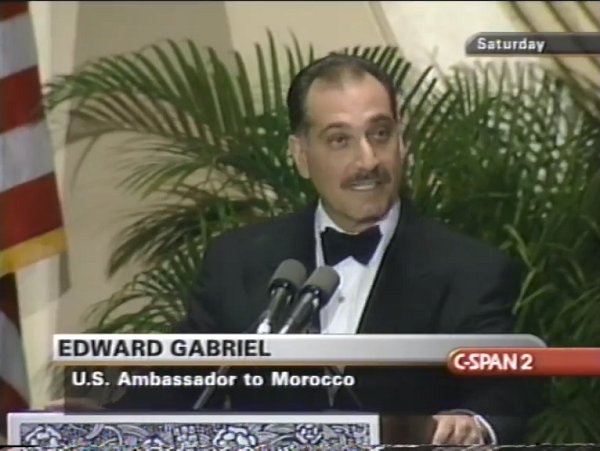

Rapport d’activité des lobbistes américains -I- Etats-Unis, Maroc, médias, Hillary Clinton, Edward Gabriel, Morocco on the move, réfugiés sahraouis, Sahara Occidental, Sahel,

ÉQUIPE DE WASHINGTON

RAPPORT D’ÉTAT D’AVANCEMENT DE FÉVRIER 2012

Introduction

L’agenda de février à Washington a continué à être dominé par les questions liées à la prochaine élection présidentielle. Les préoccupations de politique étrangère comprenaient l’Afghanistan (retrait anticipé, brûlage de Coran), Iran-Israël (question de l’enrichissement nucléaire) et la visite du vice-président chinois. Les sujets nationaux étaient principalement ceux qui étaient définis pour attirer les électeurs des deux principaux partis politiques.

Il y a eu très peu de mouvement sur le Maroc en dehors de la visite de la Secrétaire d’Etat Hillary Clinton et des visites d’autres hauts responsables du Département d’Etat et du Département de la Défense au Maghreb, principalement axées sur les questions de sécurité. La première visite d’un membre du nouveau gouvernement marocain aux États-Unis a également suscité un certain intérêt, bien qu’elle n’ait pas eu l’opportunité d’un large engagement médiatique par le biais de l’équipe de Washington.

Il y a eu un certain nombre de programmes et d’événements médiatiques qui ont mis en évidence des sujets liés au Maroc, y compris le rapport annuel sur le terrorisme du Centre International d’Etudes sur le Terrorisme (ICTS), plusieurs reportages liés au rapport de l’ICTS, la visite de la Secrétaire d’Etat Clinton, et la nécessité d’utiliser l’aide étrangère américaine pour résoudre le statut des réfugiés de Tindouf.

Pour ce qui est de l’avenir, il est évident qu’à l’approche de la fin des primaires républicaines en mars, la campagne électorale deviendra encore plus combative et rhétorique entre les démocrates et les républicains. La légère amélioration de l’économie américaine, qui constitue un avantage pour le Président, est compensée, selon certains experts, par l’augmentation du coût de l’essence, principalement due aux menaces de l’Iran.

Ce sera une période difficile pour promouvoir l’agenda du Maroc ; cependant, avec le langage des appropriations permettant à l’aide américaine d’être dépensée partout où le Maroc gouverne, il y aura des opportunités pour avancer sur des projets financés par les Etats-Unis dans le Sud. Ceci est notre objectif principal pour le printemps.

La liste ci-dessous n’est pas exhaustive et n’est pas non plus entièrement détaillée car nous nous concentrons sur les éléments qui ont le plus d’impact sur notre stratégie. Puisqu’il est difficile de distinguer certains travaux du Centre Américain Marocain de ceux de l’Ambassade, ce rapport inclut certaines activités de l’Ambassade, du MAC, et de ses consultants en tant que « l’équipe de Washington ».

Campagnes

MarocOnTheMove.com (MOTM)

Dans le cadre des efforts de l’équipe pour améliorer la présence du Maroc sur le web et les médias sociaux et pour accroître son audience en ligne, nous continuons à utiliser le site web MOTM et l’identifiant Twitter @MorocOnTheMove pour réorienter et publier des informations positives sur le Maroc.

Le site web et le programme de médias sociaux @MorocOnTheMove continuent d’élargir la portée de nos messages, tant en quantité qu’auprès de publics ciblés.

Après seulement quatre mois en ligne, plus de 220 articles et autres contenus originaux de l’équipe ont été publiés et le site web a reçu plus de 18 000 visites. @MorocOnTheMove a envoyé plus de 700 tweets, a gagné plus de 200 followers et a été retweeté régulièrement par des personnalités influentes sur Twitter, notamment le Département d’État et l’ambassade des États-Unis à Rabat.

La page la plus visitée du site web du MOTM est la section « Sources expertes » qui contient les informations biographiques et les coordonnées des membres de l’équipe et des porte-parole tiers qui connaissent notre message et sont disponibles pour fournir des commentaires positifs et des informations de base sur demande. Cela augmente considérablement la probabilité que les journalistes, les décideurs politiques et les responsables de groupes de réflexion recherchent ces experts pour des articles, des briefings et des événements sur le Maroc et la région.

Le Maroc en tant que leader

Activités :

Le 5 février, l’Ambassadeur Gabriel a été interviewé en direct sur l’émission de radio arabe américaine « Radio Baladi » sur le thème « Le Maroc et le printemps arabe ». Animée par Ray Hanania, l’émission a souligné le leadership du Maroc en matière de réformes démocratiques dans la région et a été diffusée dans l’Illinois, le Michigan et l’Ohio.

Fin janvier, l’équipe a informé Isobel Coleman, auteur et Senior Fellow pour la politique étrangère américaine, directrice de l’initiative Société civile, marchés et démocratie au Council on Foreign Relations, avant son voyage au Maroc pour en savoir plus sur le programme mourchidate et assister à la conférence du North Africa Partnership for Economic Opportunity (PNB-NAPEO) à Marrakech. Le 21 février, Mme Coleman a publié un article intitulé « Democracy in development – Morocco and political reform » sur le blog du Council on Foreign Relations, dans lequel elle examine le processus de réforme au Maroc par rapport à d’autres pays de la région depuis le début du printemps arabe.

Suite à la visite de la Secrétaire d’Etat Hillary Clinton au Maroc fin février, l’Equipe a publié un communiqué de presse, « Sec. Clinton loue le Maroc comme leader pour la paix, la démocratie dans la région – Réaffirme la solution marocaine d’autonomie au Sahara Occidental comme ‘sérieuse, réaliste, crédible’, » citant les remarques de Clinton avec le Ministre des Affaires Etrangères marocain Saad Dine El Othmani lors d’un briefing à Rabat. Il a été repris et posté dans plus de 200 médias américains et internationaux, dont Reuters, le Wall Street Journal’s Market Watch, Boston Globe, San Francisco Chronicle, Newsday, Houston Chronicle, Sacramento Bee, Columbus Dispatch, Yahoo News, AOL News, et Afrik-News. Robert M. Holley a rédigé un commentaire posté sur le site Web du MOTM, « Three Times Not Yet a Charm », sur les implications de la visite de Clinton.

En outre, le MOTM a publié « La visite de Clinton au Maroc, une occasion de renouveler le soutien à l’initiative d’autonomie » qui citait Peter Pham du Conseil Atlantique qui est régulièrement informé par l’équipe de Washington. Un article, « Date des discussions de l’ONU sur le Sahara Occidental annoncée », publié par North Africa United, a également fait référence à la citation de Pham MAP.

Fin février, une exposition d’art, « Beauté et croyance : Crossing Bridges with the Arts of Islamic Culture », a été inaugurée à l’université Brigham Young dans l’Utah avec l’ambassadeur Rachad Bouhlal comme invité d’honneur. Plusieurs articles soulignant l’exposition et la participation de l’ambassadeur Bouhlal ont été publiés : « BYU opens massive Islamic art exhibit », par KSL.com et « Islamic Art Extends Bridges in Utah » par OnIslam.net, « Islamic art exhibit opens at BYU’s Museum of Art », Deseret News, et « Islamic art extends bridges in Utah » sur ABNA.

Résultats :

En février, les efforts de l’équipe de Washington pour souligner le rôle du Maroc en tant que leader pour les réformes démocratiques et la paix dans la région pour les audiences américaines ont généré plus de 430 placements médias positifs et 35,5 millions d’impressions médias favorables.

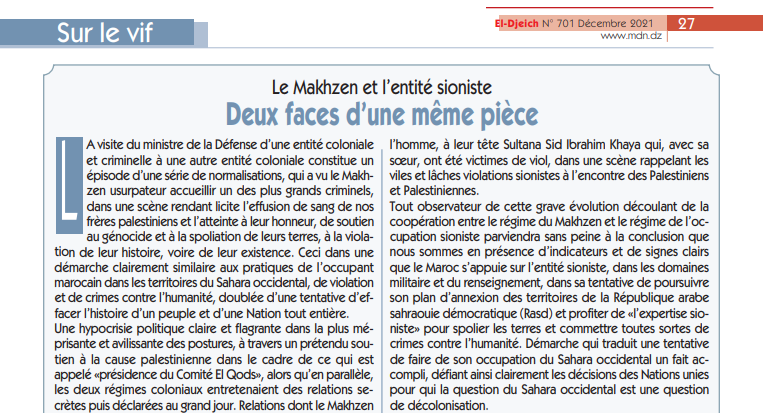

Le Polisario et le terrorisme au Sahara/Sahel

L’équipe a poursuivi ses efforts pour attirer l’attention des médias américains sur la menace croissante d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et d’autres groupes terroristes au Sahara/Sahel, ainsi que sur les préoccupations croissantes concernant les liens entre AQMI et les membres du Front Polisario dans les camps de Tindouf. Ces efforts ont consisté à sensibiliser les journalistes, à publier des articles d’opinion, à informer les porte-parole de tierces parties et à créer des fiches d’information, des chronologies et d’autres documents d’appui à distribuer aux publics cibles.

Activités :

Un point focal des efforts a été le Potomac Institute for Policy Studies « Cooperation in combating terrorism : Review of 2011 and outlook for 2012 », qui a eu lieu le 2 février au National Press Club. L’équipe a compilé et/ou aidé à la préparation des documents d’information suivants : « 4Q 2011 ICTS REPORT UPDATE CHARTS ‘Maghreb & Sahel Terrorism’ FINAL », « Morocco Terrorism » factsheet and talking points for media and policymakers, « CHRONOLOGY-Polisario Renegades & AQIM Recruits-It’s time to Close the Camps’ », ICTS/Potomac Institute- « Special Update Report : Terrorism in NW&C Africa from 9-11 to Arab Spring » (qui documente l’augmentation de 500% des attaques d’AQMI et d’autres groupes terroristes dans la région depuis le 11 septembre) et le dépliant de l’ICTS – « ICTS Terrorism Special Update Report ». Le rapport détaille également l’implication des membres du Polisario avec AQMI et les trafiquants, et constate que les camps gérés par le Polisario sont devenus « un terrain de recrutement pour les terroristes, les trafiquants et les entreprises criminelles ». Elle exhorte les États-Unis et la communauté internationale à prendre des mesures pour « donner la priorité à la réinstallation permanente des réfugiés. »

Après l’événement, l’équipe a publié un communiqué de presse intitulé « Study warns of rising al-Qaeda threat in North Africa-Urges closing Polisario camps which have become recruiting ground for terrorists », qui a été repris et posté dans plus de 150 médias américains et internationaux, dont Reuters, Market Watch du Wall Street Journal, ABC News, Terrorism Watch, Yahoo News, AOL News, Africa Business et Star Africa.

Pour le site Web du MOTM, le professeur Alexander a enregistré un commentaire vidéo intitulé « Les camps du Polisario abritent les « graines du recrutement et de la violence » », dans lequel il décrit les conclusions du rapport Potomac, en mettant l’accent sur la recommandation de fermer les camps de réfugiés contrôlés par le Polisario car ils sont « un terrain de recrutement pour les terroristes, les trafiquants et autres entreprises criminelles ».

En outre, l’équipe a organisé une interview pour Alexander avec Jennifer Rubin, du blog « Right turn » du Washington Post. Son commentaire, « North Africa : Terrorism on the rise » a été publié le matin de l’événement, puis republié et cité par plusieurs autres médias, dont Forbes et The Daily Globe. La MAP a également publié un article sur l’étude de l’ICTS, « Report in Washington calls for closure of Polisario camps in Tindouf », qui a été repris par des médias marocains et autres, dont Le Matin, E-Marrakech, Rue20, Sahara News, Sahel Intelligence, et Readers Edition.

Un rapport publié en février 2012 par l’Africa Center for Strategic Studies, intitulé « Regional security cooperation in the Maghreb and Sahel – Algeria’s pivotal ambivalence », cite les données sur le terrorisme fournies par l’Équipe dans le rapport 2011 de l’ICTS sur le terrorisme au Maghreb et au Sahel.

L’ambassadeur Ed Gabriel a rédigé un article d’opinion intitulé « Stop subsidizing recruiting ground for terrorists and traffickers », publié dans le « Congress Blog » de The Hill, qui est distribué au Congrès et aux médias.

Résultats :

En février, les efforts de l’équipe de Washington pour mettre en évidence les préoccupations du public américain concernant la montée du terrorisme dans la région et la connexion avec le Polisario ont généré plus de 360 placements médias positifs et 24,8 millions d’impressions médias favorables.

Activités du Congrès

Le Congrès était en session pendant trois semaines en février et l’équipe de Washington a entamé le processus annuel d’organisation de réunions d’information en personne avec chaque bureau du Congrès, rencontrant ainsi vingt-quatre bureaux. Elle a également continué à diffuser les principaux messages des campagnes à venir :

Discréditer le Polisario

Cibler l’aide pour qu’elle ne soit plus axée sur l’administration des camps mais sur la promotion de solutions durables.

Renforcer le soutien aux faits sur le terrain

Promouvoir le Maroc en tant que leader dans la région, en particulier les réformes de l’année passée, et le nouveau rôle au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Chaque bureau a reçu un briefing complet sur les récentes actions du Polisario, y compris les enlèvements dans les camps, la façon dont les camps sont utilisés comme centre de recrutement pour les terroristes et les entreprises criminelles, la façon dont les membres du Polisario font du trafic de drogue et de marchandises, et la façon dont ils ont combattu aux côtés de Kadhafi en Libye. L’équipe a également distribué le rapport de l’Institut Potomac sur le terrorisme en Afrique du Nord, qui détaille ces activités et guide les membres et le personnel à travers la carte décrivant les différentes forces d’instabilité opérant près des camps du Polisario.

L’équipe est bien consciente du fait que les adversaires du Maroc planifient une campagne qui montrera le Polisario comme des victimes. Notre plan, à partir de ces réunions et de toutes celles qui suivront, est d’informer chaque bureau, de faire circuler des articles d’opinion et des articles de presse qui montrent la réalité du Polisario, et, en exposant la vérité avant qu’ils ne commencent leurs efforts, de continuer à minimiser la capacité du Polisario à gagner des partisans au Congrès.

L’équipe de Washington est restée en contact avec les principales parties prenantes de la sous-commission des crédits pour la campagne Facts on the Ground. Elle a informé les représentants clés de la réaction initiale du Département d’État à la formulation, à savoir que le Département était conscient de la formulation et essayait de décoder ce qu’il fallait faire, le cas échéant, à ce sujet. Les représentants clés ont ensuite posé des questions à la secrétaire d’État sur la manière dont elle envisageait de mettre en œuvre le langage. Ces questions de suivi montrent qu’il s’agit d’un sujet important pour le Congrès et obligeront le Département d’État à commencer à répondre à des questions directes sur le sujet.

Perspectives d’avenir

L’équipe prévoit d’organiser au moins trente autres séances d’information en mars, et fera également circuler le dernier article d’opinion de l’ambassadeur Gabriel sur les camps du Polisario auprès de notre audience au Congrès, ainsi que toutes les informations crédibles sur le Polisario qui renforcent notre campagne vigoureuse pour le discréditer. Nous continuerons à mettre l’accent sur les problèmes de sécurité dans la région et nous pourrons éventuellement aider à organiser une réunion d’information au Congrès sur les dangers posés par les camps, tant sur le plan sécuritaire qu’humanitaire. Enfin, nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les responsables des crédits du Congrès sur la mise en œuvre du langage des faits sur le terrain.

MATIC

Le MATIC a tenu une réunion de groupe avec l’équipe des représentants commerciaux américains responsable de la région MENA, qui se rendait au Maroc plus tard dans le mois, au cours de laquelle nous avons eu une discussion approfondie sur la nécessité d’accorder la priorité au Maroc ainsi qu’à la Tunisie et à la Libye. Le personnel de l’USTR se rendant au Maroc était également en contact avec l’ambassadeur, qui les a aidés à préparer leur voyage.

Le MATIC a rencontré le directeur régional de l’Institut Aspen pour NAPEO dans le cadre du suivi de la conférence de Marrakech. Ils envisagent d’envoyer une délégation maghrébine aux États-Unis en mai et souhaitaient évaluer la faisabilité d’un tel programme, qui inclurait la participation des secteurs public et privé.

Le MATIC a organisé une série de réunions pour le directeur du bureau de l’AMDI à New York avec diverses agences et associations à Washington qui ont un impact sur la promotion du Maroc aux Etats-Unis. Il s’agit notamment de la Chambre de Commerce américaine, du Département du Commerce, de l’OPIC, de la Banque EX-IM, de la Chambre de Commerce nationale américano-arabe, de l’Ambassade du Maroc et du MATIC.

Une autre réunion importante pour le Maroc a eu lieu avec Shelly Porges, Directrice du Global Entrepreneurship Program, qui ouvre un projet au Maroc, maintenant prévu pour mars. Elle est en contact avec l’ambassade pour l’aider à lancer le projet.

Le MATIC a continué à aider les entreprises américaines en leur fournissant des informations sur les opportunités de commerce et d’investissement au Maroc dans une série de secteurs.

MACC

Tout au long du mois de février, le personnel du MACC a assisté à un certain nombre d’événements sur le Maghreb et le Moyen-Orient, notamment un forum sur les armes manquantes de la Libye organisé par le Stimson Center ; une discussion sur le printemps arabe organisée par la Henry Jackson Society au Capitole ; un panel sur la liberté d’expression au Moyen-Orient qui s’est tenu au National Press Club ; et une conférence sur le printemps arabe et les défis de la reconstruction organisée par l’United States Institute of Peace.

L’équipe de Washington a informé le programme des officiers supérieurs/officiels du Centre d’études stratégiques du Proche-Orient et de l’Asie du Sud à l’Université de la défense nationale sur le rôle du Centre américano-marocain. De hauts responsables militaires et gouvernementaux de la région y ont assisté, y compris deux diplomates du ministère des Affaires étrangères à Rabat.

(*) Document élaboré par Edward Gabriel et son équipe de lobbying pour le Maroc

#Maroc #EtatsUnis #Lobbying #EdwardGabriel #SaharaOccidental #HillaryClinton #Sahel #FrentePolisario #MATIC #MACC